【22世紀の人間像研究会・第4回】地球も人間も宇宙で唯一無二の存在ではない

2025年10月31日 公開

2025年11月06日 更新

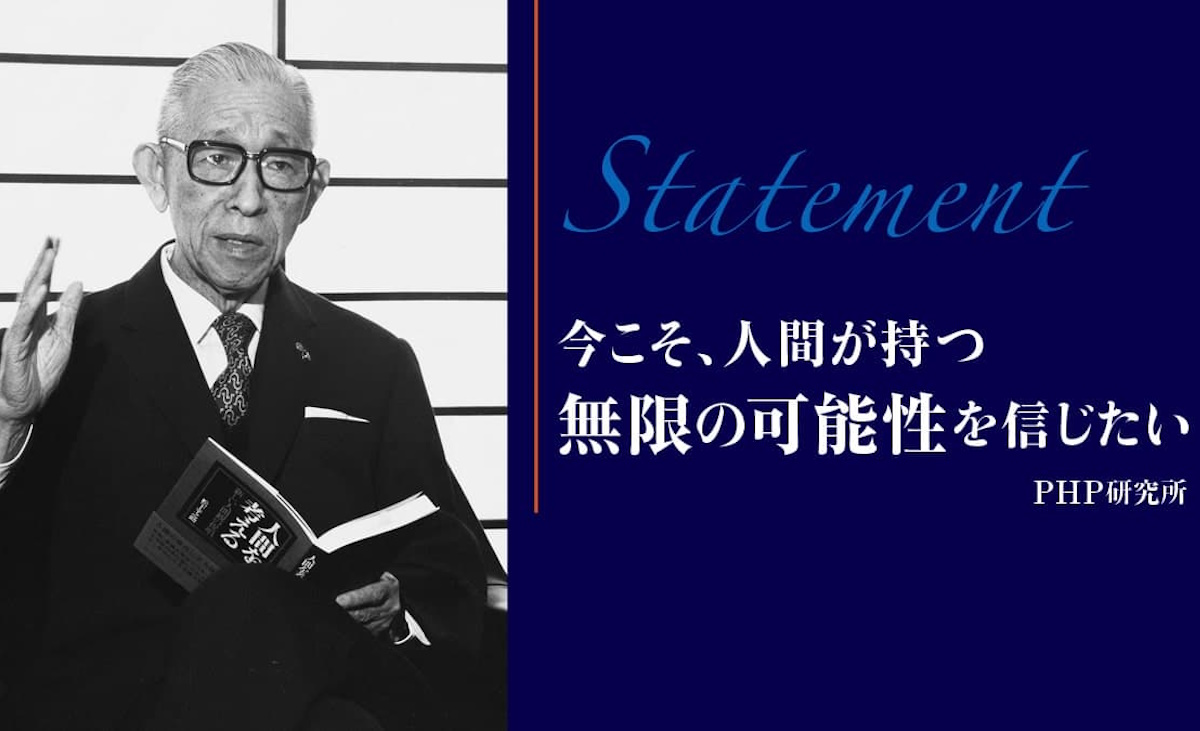

松下幸之助は終戦直後にPHP研究所を創設して以来、人間とは何かについて思索を重ね、その集大成ともいえる『人間を考える』(昭和47年〈1972年〉発刊)において、「人間には万物の王者たる優れた本質が与えられている」とする肯定的な人間観を提唱しました。

それから半世紀を経て、戦争や環境破壊、AIの進化など人類は新たな岐路に立っています。「22世紀の人間像研究会」では、多様な領域の専門家とともに「人間とは何か」を問い直し、次の時代を切り拓く人間像を模索していきます。(構成:中嶋 愛)

「宇宙的視点」から人間を考える

私の専門は天文学ですが、普段やっているのは社会人教育です。東大ではいま、課題設定型のリーダーを育てようということで、社会人向けの教育プログラムを提供しています。

そこで掲げている中核課題が「人間の再定義を通して共生の未来を創造する」ということなので、そういった意味では“人間とは何か”を問う今回の議論は、私にとっても興味深いものです。ただ、いきなりそんな大きな問いを考えても取り付く島がありませんので、その問いの周辺にどのようなブレークダウンした問いを立てることができるのかということが大事なのだろうなと思っています。

その一つとして、宇宙的視点というのも面白いのではないかと思っています。「<わたし>の宇宙誌を考える」というテーマで、少しお話をさせてください。研究会では「自分は人間像をどのような視点から捉えたいか?」という問いかけをいただきましたが、理系人間の癖として、この問いの意味をより明確にするところから始めたいと思います。

「わたし」はわたし以外の誰かに見つけてもらって初めて成立する

まず、ここで言っている「人間」という言葉のイメージは、「ヒト」「人」「人間」のどれなのか。たとえば、片仮名で「ヒト」であれば、動物としての人間、すなわちホモ・サピエンスという種族を指しているイメージです。それに対して、ひと文字で「人」であれば個人のイメージが強くなり、「人間」というと社会的な存在というイメージを私はもっています。

仮にこれが人の集団としての人間だとしたら、そこには果たして私は含まれているのか。ここでも、漢字の「私」とひらがなの「わたし」ではイメージが違ってきます。日々の暮らしのなかにある「わたし」に対して、そういった五感的なものが捨象された概念としての「私」。そこにはたしかに差があるように、私には感じられます。

たとえば「人間」といったときに、わたしのことを含む話をしているのか、それとも、わたしじゃない誰かたちのことを言っているのか。なにを前提として考えるかで、視点もまた変わってくるでしょう。

私は、人間という問題を考えるときには、「わたし」を出発点にするのも一つのやり方だと思います。「わたし」は何者であるのか。それを知るためには、他者の存在が不可欠です。私がもしこの宇宙で唯一の存在なのであれば、私には「わたし」という自我が生まれないでしょう。「わたし」ではない誰かから呼びかけられることで、初めて「わたし」の存在に気がつくはずです。そのようにして見つけた「わたし」を、「わたしたち」に拡張していくことで初めて、私ごととして人間のありようを問うことができるように感じられるのです。

「わたし」と対になる「あなた」についても、少し考えてみます。「わたし」に呼びかける「あなた」は何者なのでしょうか。一般的な意味では人ということになろうかと思いますが、もしかするとそれも人に限定する必要はないかもしれません。

地球で共に生きる動物や草木などの自然もまた、「わたし」に何かを呼びかける存在と見なすこともできそうです。大胆なことを言えば、地球以外の、宇宙のどこかにいるかもしれない何者かもまた、「わたし」に何かを呼びかける存在かもしれません。そのようなこともまた、よく考えてみるとこれまでとは違った人間像が見えてくるような気がします。

宇宙に人間のような生命はたぶんいる

この研究会に参加するにあたって、松下幸之助さんの『人間を考える』を読んでみましたら、第一章のところにいきなり宇宙の話がたっぷり書かれていて驚きました。恥ずかしながら、そのようなことを松下さんがお考えになっていたとはまったく知りませんでした。一流のリーダーの思想の根幹には宇宙があった、というのは天文学業界にある者としては心強い限りです。

さて、松下さんはこの本のなかで「人間が万物の王者としての天命を与えられていると断定しても、なんらさしさわりはないといってもよいでしょう」とおっしゃっています。これは現代的な感覚で言えば少し強い表現だと思いますが、じつはその前段で「いまのところ、人間のようにすぐれた特質を持つ生物はほかには存在しないと考えてよいと思います」という前提条件を書かれています。

天文学の教えるところによれば、この前提条件はもはや崩れつつあります。人間のような生命がいるかどうかはまだ分かりませんが、地球のような環境を備えた惑星であれば、銀河系の中にも無数にあっておかしくないことが分かっています。そんな現代の宇宙観を松下さんが知れば、「人間は万物の長」とは言わず、また別の論の立て方をされたのではないかと思います。

この30年で宇宙の理解が劇的に進んだ

天文学の歴史は古く、よく5,000年の歴史があると言います。農耕文明の始まりからいまに至るまで、人は天のありようを理解しようと努力し続けてきました。

ただ、宇宙の理解は順調に進んできたわけではありません。長らく停滞が続くこともありました。しかし最後には必ず、新しいパラダイムが切り拓かれてきたのです。

たとえばコペルニクスやケプラー、ガリレオといった天文学者の活躍した15〜17世紀には、それまで広く信じられてきた天動説から地動説へと、文字通り天地がひっくり返る大転換が起きたことは有名な話でしょう。このように、たまに階段のようにぐっとベースが上がり、そこからまた新しい世界が開けていくということを繰り返してきているのですが、じつは20世紀以降のこの100年間が、宇宙の理解が急速に進んだ時代と言っても良いでしょう。

とくに最近30年間の進歩には目を見張ります。なぜそんなに急に研究が進んだのか。その理由の一つは、学問を支えるための技術的インフラが整ったことです。計算機の能力が飛躍的に向上したことや、ネットワークで世界中の研究者が繋がったことも大きな追い風となりました。

その結果もたらされたさまざまな発見のなかでも、太陽系以外に惑星があるということが分かったことは大きなインパクトがありました。そのような惑星を、太陽系外惑星と呼びます。最初の太陽系外惑星が見つかったのは、1995年のことです。

じつはそれまでも太陽系外惑星を探す努力は長年行われていたのですが、見つけることができませんでした。いくら探してみても、惑星が見つからない。この宇宙には、太陽系にしか惑星が存在しないのかもしれない。そんな絶望の裏返しとして、「奇跡の惑星、地球」などといったフレーズが流行ったのかもしれません。

しかしいまやそれも昔の話。1995年に最初の一つが見つかってからも発見は続き、現在では7,000個を超える太陽系外惑星が見つかるに至っているのです。もはや、地球は唯一無二の存在ではないということです。

宇宙はやがて終わることは、人びとに何か影響を及ぼすのか?

宇宙はどうやって始まって、どうやって終わるのか。そんなことについても、理解が進みつつあります。ビッグバンから宇宙が始まって以降、宇宙は膨張し続けてきましたが、その膨張速度が加速していることが1998年に初めて明らかになりました。

それまでも宇宙が膨張していることは分かっていましたが、その勢いがそのうち止まるのかどうかといったことは分かっていませんでした。しかしいまでは、宇宙は永遠に、加速度的に膨らみ続けるであろうと考えられています。いつの日か素粒子レベルからすべてのものがばらばらになり、宇宙は終わりを迎えるかもしれないのです。

ほかにも重力波の検出に成功したり、ブラックホールの撮影に成功したりと、ここ30年で天文学上の発見が一気に進んできています。そういった発見がどのように人びとに影響を及ぼすかは、興味深いところです。仕事の効率化や新しいビジネスの展開などには、きっとほとんど何も影響を及ぼさないでしょう。しかし、私たちの宇宙観、ひいては人間観にはなんらか影響を与えるはず。そのように、希望も込みではありますが、考えています。

「宇宙誌」を考えるということ

最後に、「宇宙誌」という言葉の説明も少しさせてください。東京大学名誉教授の松井孝典さんもこのテーマで本を書かれていますが、私の着想は中村桂子先生(生命誌研究館名誉館長)の「生命誌」からです。中村先生は生命誌(ナチュラル・ヒストリー)が非常に大事だということを常々おっしゃっています。その定義は次のようなことです(生命誌研究館ウェブサイトより引用)。

「生命誌」とは、人間も含めてのさまざまな生きものたちの「生きている」様子を見つめ、そこから「どう生きるか」を探す新しい知

とても味わい深いですね。そして、このような努力は天文学分野でもやらなければいけません。「生命誌」にならって「宇宙誌」という言葉を作るのであれば、こんな感じになるでしょうか。

「宇宙誌」とは、人間も含めてのさまざまな生きものたちのいまに至るまでの道のりを見つめ、そこから「どう生きるか」を探す新しい知

「天文学者は宇宙の研究をしているのですよね」とよく言われますが、そもそも自然哲学である天文学には、自然のありようを見つめて、その先に人間像を描き出すというルーツがあります。宇宙の理解を通じて人間を理解する。これは天文学に限らず、自然科学全般に共通する、根源的な目標だと思います。宇宙の先には人間があるということも、そんなに不自然な話ではないかなと思っています。

ここが気になる!

磯野真穂(人類学者)

医療において、「天」という言葉が消えるのが明治からと私は見ています。

それ以前の、たとえば貝原益軒の『養生訓』だと、「寿命」とか「健康」とかいう言葉は出てこなくて、「天命」という言葉が出てくる。そこにはもらったものを大事にしましょう、命がどのくらいかはわからないけれど、天からもらった命を全うしようという発想がある。これが明治に入って、「健康」といういわゆる西洋の概念が入ってくると、命とは全うするものではなく、人間が自分の手でコントロールするものであるというように考えが変化する。と同時に、よく分からないものとつながっている人間の身体、生命に対する畏怖というものが消えていく。健康が「天」を消したとも言えるでしょう。天命は、生存率に置き換わった。

人間が命も含めて、ありとあらゆるものを全部支配下に置けるという近代科学の人間像に対する違和感というのがいま、出てきているように思います。

天文学って唯一「天」を残している学問ですよね。私は結構、「天」という神秘的なニュアンスを残す言葉が学問名の中に残っていることは意外と重要ではないかと思います。狩猟採集民のエスノグラフィーを読むと、大抵の場合、人間をその他を司る「天」とつながる宇宙観が現れる。とはいえ、いま「天とつながった人間観」を唱えても、たんなる怪しい人になるか、妙な国粋主義にもなりかねない。「天」という言葉を通して、私たちが手放したものを捉えることができるだろうと思っています。

為末 大(元陸上選手)

私が知りたいのは、宇宙で生命が見つかった場合に、地球上の生命と同じような法則で支配されているのか、違う形で命はあり得るのかということです。それがわかると、いまの私たちと違った人間はあり得たのかということもわかるのかなと。

もう一つ興味があるのは、人間の倫理の起源です。進化のプロセスで必要とされて倫理ができたのか。要は倫理があったほうが生き残りやすかったという話なのか。ピダハンというアマゾン奥地の少数民族の話を読むと、彼らの言語構造や倫理観がわれわれとはかなり違うと書かれていました。人間の倫理観は普遍的なものではないということです。だとしたら地球的な利他と宇宙的な利他も違うのかなと。そもそも人間社会における善も悪も宇宙的に見たら大差ないということになってしまうのか。

*この連載は政策シンクタンクPHP総研が主宰する「22世紀の人間像研究会」での議論を記事化したものです。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月24日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)

.jpg)