【日本文明研究会・第1回】明治・大正・昭和の名著から考える「日本」「家族」「共同体」

米中をはじめとする文明的大国が自己主張を強め、同時にデジタル化やビッグデータを軸にした技術革新が起きているなど、私たちはいま劇的な世界の変化を経験しています。このような状況下では、環境変化の圧力や不確実性に翻弄されるばかりでは十分ではなく、日本のあり様や世界のなかでの位置づけを問い直していく必要があるはずです。

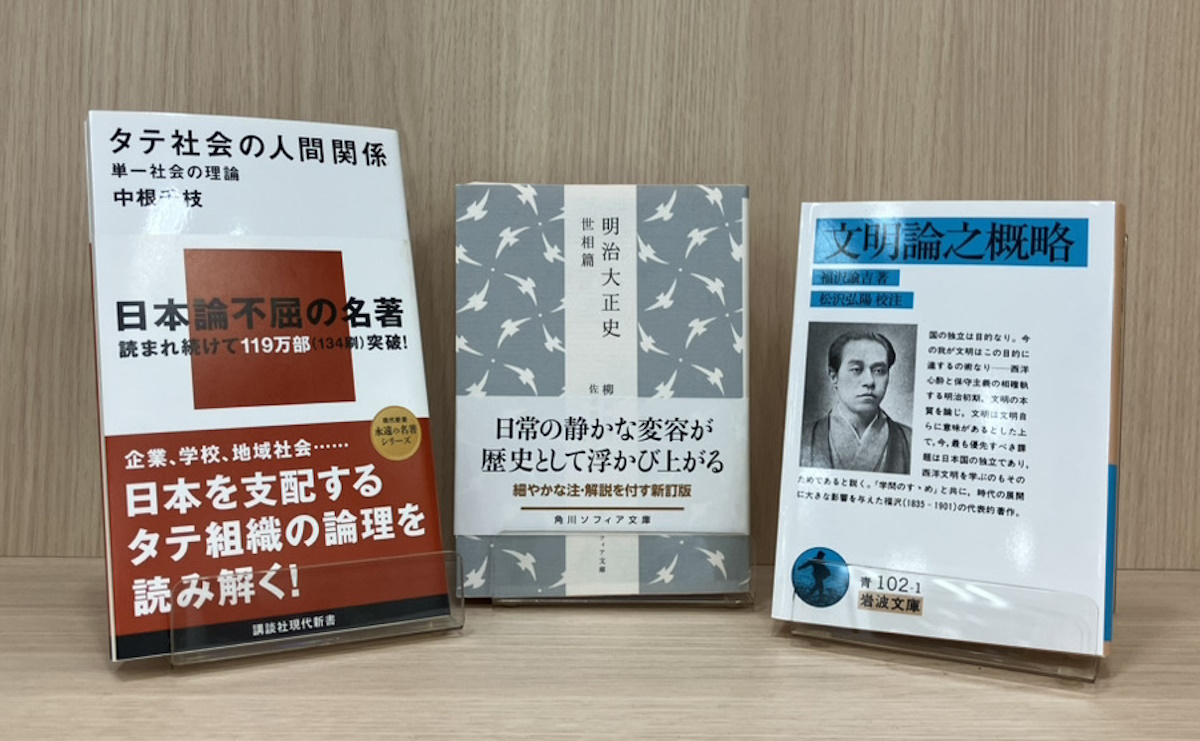

「日本文明研究会」では、日本の文明的な性格がいかなるものかを、思想・宗教、文化文芸から家族、組織原理、政治、経済社会にいたるまで多角的な視点で検討し、顕在知として表出していくことをめざします。同研究会の委員が、日本文明を検討するにあたって必読の3冊を紹介します。(構成:藤橋絵美子)

忌避されてきた「日本」の議論

日本とはいったい何なのか。これを論じることは、日本では長らく忌避される傾向にありました。日本においては、いわゆるリベラル思想による方法論的個人主義――簡単に言えば「国家や家族というものは疑似問題にすぎない。結局は個人の選択の自由の問題だ」との考え方――が影響力をもってきたのです。

ですがいま、国外を見れば大国同士が自己主張して争っているし、国内を見れば経済や社会システムの問題が噴出している。こうした状況を見るにつけ、やはり私たちは「日本とは何か」「家族とは何か」「共同体とは何か」を、そろそろ真剣に考えたほうがよいのではないか、と思うわけです。

これらの問いを突き詰めていくのは大変なことです。答えはなかなか出ないし、その最終的な回答は人それぞれ異なるかもしれない。それでもやはり「日本とは何か」「家族とは何か」といったことを考えたり語ったりしてもいいのだという意識のもとで、それらを考える手がかりとなるであろう本を、明治・大正・昭和の時代から各1冊、ご紹介したいと思います。

日本を批判しながらも「いつか西欧を見返す」気概

まずは、福澤諭吉『文明論之概略』(1875年)です。日本初の本格的な文明論で、近代化を急ぐ日本において、いかにして独立した国家や個人になるかを論じた著作です。

詳しい内容については本書をお読みいただくとして、ここでは福澤諭吉の面白さを理解するために、その前段階の話をしておきたい。私の専門は日本政治思想史なのですが、この分野はもともと、丸山眞男という人がほぼ独力でつくり上げた学問でした。

1930年代、国体明徴(めいちょう)運動というものが起こります。天皇を中心とした日本の国家体制を明確にし、国民に浸透させることを目的とした、右翼的な運動なのですが、一方で「外国の文章ばかり読むのではなく、日本人が求めるような学問をやってくれ」という、それだけ見ればもっともな要求も一部含んでいました。この運動に動かされた文部省(当時)は、「国体(国のあり方)を扱う講座を大学に設けるならば予算を付ける」ということで、東大や京大には国体明徴講座が設けられたのです。

当時の東大法学部長で政治哲学者の南原繁(後の東大総長)は、そこで抵抗します。「たしかにいまの大学では外国の研究ばかり行なっており、日本についてもっと知りたいという人たちに対応できていない。とはいえ、彼らの主張には荒唐無稽なものもある」と。そこで当時、まだ助手だった丸山眞男に「君が研究をして、彼らに反論できるようになりなさい」と、半ば強引に日本思想史の研究を始めさせたのです。

いまや丸山眞男は戦後の代表的な進歩的文化人であり、「左翼的」とのイメージがついています。しかしじつは、上記の事情により日本について非常に深い思索を紡いでいた、いや、紡がざるを得なかった人物だったのです。

その丸山は、日本思想史研究において面白かった人物が2人いたと言います。1人は荻生徂徠(江戸時代の哲学者、思想家、儒学者)、そしてもう1人が福澤諭吉です。

研究者、とくに思想史系の研究者には「研究対象を好きになってもいいか」という永遠の課題があります。丸山眞男に関して言えば、「福澤惚れで福澤が書けるか(福澤に惚れていて、本当の福澤を論じたり理解したりできるのか)」と問われて「書ける」という啖呵を切ったことで知られるほどの「福澤惚れ」でした。彼は自分と同じ感覚を、福澤諭吉のなかに見出すのです。

それはひと言で言うと、「日本嫌い」です。福澤諭吉も日本に対する批判的なまなざしが非常に鋭い。とくに、江戸時代がいかに抑圧的で人間を幸福にしないシステムであるかということを、微に入り細にうがって迫真の描写をします。そこに丸山はいたく共感するわけです。

ただ他方で、福澤は強烈なナショナリストでもありました。だから、日本文明というものの行く末を真剣に考えている。彼はヨーロッパ文明の強さを認めつつ「ヨーロッパに負けたくない」と考えていたのです。

福澤は若いころにヨーロッパに行くのですが、当時の船は必ず上海を経由します。そこでは、中国人労働者が「苦力(クーリー)」と呼ばれ、使い捨ての労働力として酷使されている。それを見ながら「いつかアジアと欧州の地位を逆転させたい」との思い(「血気の獣心」)を抱きます。当時の日本には、もちろん単純な反西洋主義者はいましたが、日本の弱点を鋭く認識しながら「いつか逆転してやるぞ」と思っていた人物は、なかなかいなかったでしょう。

この点で言えば、じつは現在の中国の人のほうが福澤のような考え方をする傾向にあります。つまり、現在の世界線のままで今後も世の中が進むとは思っておらず、「ある分岐点からもう一度、やり直せるのではないか」と考える。一方、日本人の多くは基本的に、世界の変化に対して「どのように対応したらいいのか」と考える。福澤は日本人にあって「状況や情勢に対応するという発想ではダメだ」という姿勢を見せた、非常に稀有な知識人でした。

彼がこうした人物であったことを念頭に本書を読むと、これまでとはまた違った発見があるのではないでしょうか。

文字に残らないもののなかにある「日本人の歴史」

次に挙げるのは、柳田國男『明治大正史 世相篇』(1943年)です。明治・大正期の日本社会を庶民の暮らしや意識の変化から描いた書物です。

柳田國男は、私たちのような日本思想史や政治思想史を研究している者にとっては、いわば鬼門とも言える人です。柳田國男の以降に登場する学者や研究者は、明示するかしないかは別にして、日本というものをそもそも考えようとすると、必ず柳田國男にたどり着く。「柳田國男とどのように距離をとるか」で日本論を組み立てざるを得ないところあるのです。その意味で、柳田國男は本当に端倪すべからざる人だと常々思っています。

ご存じの通り、柳田國男は民俗学という手法を確立した人です。文字に残らない人びとの体の動かし方、におい、音などといった、文献資料に出てこないものに、日本人の歴史があるだろうという発想です。

現在のわれわれの暮らしにおいてもそうですが、自分にとってあまりにも当たり前のことは、わざわざ記録に残しません。記録に残すということは、何か非日常なことがあった場合なのです。そのため、ある時代の「当たり前」は(記録に残されていないので)ほかの時代からはまったく分からなくなる。柳田はそういったものに着目するわけです。

そのようなアプローチの点でも、日本を考えるうえでは避けて通れないという意味でも、柳田の著作は非常に面白いのです。

日本人は「場に居続けること」を重視する

最後は、中根千枝『タテ社会の人間関係』(1967年)です。1970年代、80年代は日本人論が非常に流行るのですが、その日本人論の古典と言っていいでしょう。

本書は、「資格」と「場」という概念でもって、インドと日本の社会構造を比較的に論じていきます。インドは個人の属性が重視される「資格の社会」であるのに対し、日本は所属する集団が重視される「場の社会」であり、その集団(場)によって社会的な位置づけが決まる、というわけです。

たとえば、職場を思い浮かべてください。昔から日本人は会社で長時間働き、残業も多くこなし、転職もあまりしたがらない。これは中根千枝に言わせると、日本人が「場」を重んじるからです。特殊な技術やスキル(資格)をもつことよりも、「同じ会社に所属する」「同じ会社に居続ける」ことを重視するからです。

「労働組合がその典型だ」と彼女は言います。資格が重視される社会であれば産業別労働組合になるはずですが、しかし日本では労働組合も会社別なわけですね。

どうも日本人は、家的な枠組みをつくり、そのなかに留まれば留まるほどプレステージが上がっていくといった制度を、(苦しいことも多いのだけど)居心地がいいと感じている。そういった伝統を、日本社会はもっているのではないか――。

本書で言われていることは、いま読むとやや強引で、現代の水準の学問的な実証に堪え得るかは微妙なところではあります。しかし、いまだにかなりの説得力をもつ、日本というものを考えさせられる議論ではないでしょうか。

*この連載は政策シンクタンクPHP総研が主宰する「日本文明研究会」での議論を記事化したものです。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月10日 00:05

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)

- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること

- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史

- 大学院生が読む「新しい階級社会、岩盤保守の転換」 【読書会レポート】

.jpg)