あの震災から10年目、名優・渡辺謙が流した涙の理由

2020年03月05日 公開

2024年12月16日 更新

写真:吉田和本

写真:吉田和本

大津波に見舞われた福島第一原子力発電所に残り、死力を尽くし続けた作業員50名の奮闘を描いた映画『Fukushima 50』(フクシマフィフティ)が、震災から10年目となる今年の3月6日(金)に公開される。主演の渡辺謙さんに、本作の役どころや秘話についてうかがった。

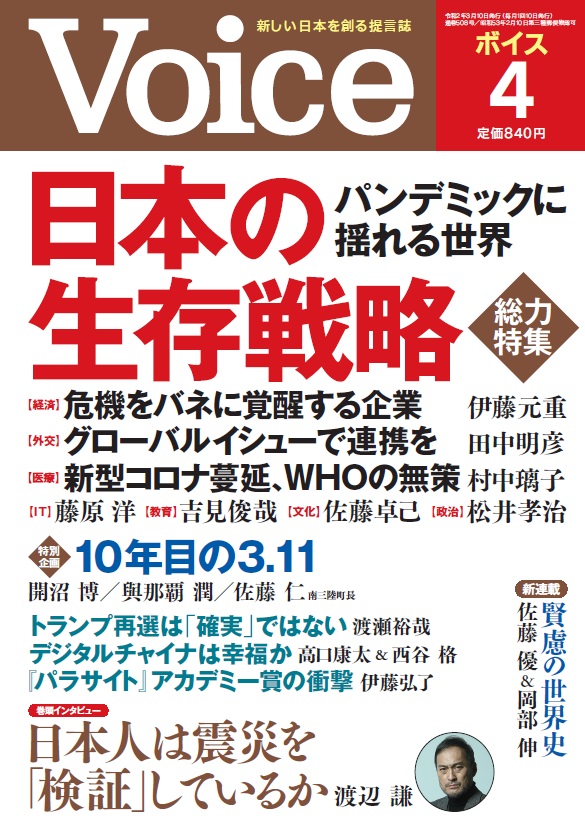

本稿は月刊誌『Voice』2020年4月号、渡辺謙氏の「日本人は震災を『検証』しているか」より一部抜粋・編集したものです。

聞き手:Voice編集部(中西史也)

スタイリスト:馬場順子

ヘアメイク:筒井智美(PSYCHE)

イチエフを預かる男が何に悩み、苦しんだか

――本作は、震災後に刊行され話題を呼んだノンフィクション『死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発』(門田隆将著、角川文庫刊)が原作です。震災当時、福島第一原発で何が起きていたかをリアルに描いた作品ですが、オファーをどう受け止めましたか。

【渡辺】難しい作品になることはわかっていました。他ならぬ、震災をテーマとするわけですから。

東日本大震災や原発事故については、これまで数々のドキュメンタリーが放送されてきました。世の中には多くの情報が届けられてきましたし、当然、これまで伝えられてきた事実や訴えはいずれも重要です。

ただ、僕たち俳優の仕事は、事実や情報を「人間ドラマ」に仕上げ、人びとの心を動かすストーリーとして伝えることです。

まず断らないといけないのが、本作は原発の是非を問う映画ではないということ。異なる思想やバックグラウンドをもつ人たちそれぞれに、スクリーンで描かれる物語が刺さり、何かを感じてほしい。そうした願いを胸に、出演を決めました。

――福島第一原子力発電所事故の収束作業を指揮した吉田昌郎所長を演じられました。実在する人物を演じる難しさはありましたか。

【渡辺】作中では吉田さんだけが実名で登場するので、少なからぬプレッシャーはありました。吉田さんに関しては事故当時の映像も多数残り、その姿を記憶している方もいるでしょう。

とはいえ、そこで僕が吉田さんをただ「コピー」しても、役に深みは生まれない。イチエフ(福島第一原子力発電所)を預かる所長として、何に悩み、何に苦しんだのか。そして仲間と共にどう戦ったかを表現したいと考えながら演じました。

――劇中の渡辺さんの立ち振る舞いは在りし日の吉田所長を彷彿とさせ、「吉田所長が謙さんに憑依しているようだ」との声も聞こえてきました。

【渡辺】震災当時、吉田さんと共に現場で従事した所員に話を聞き、役のイメージを膨らませました。ただ、彼はなかなか辛辣な物言いをする方だったようで、口調の塩梅は難しかった。

「ばかやろう!」と叫ぶ数を、所員が正の字で数えていたエピソードがあるくらいです。そうした証言の一つひとつと向き合いながら、吉田さんがどう事故に対処し、いかに社員を守っていったかを表現することに集中しました。

――震災後、日を追うごとに現場の所員が疲弊していく様子が描かれています。撮影現場も厳しい雰囲気だったのではないでしょうか。

【渡辺】ハードだったことは間違いありません。役に入り込む上で覚えるべき情報は多かったし、精神的にもタフでした。撮影のときは毎日、3時間ほどしか寝ていなかったと思います。

でもむしろ、「震災後、イチエフで職務に臨んでいた方々の苛酷さはこんなものじゃない」という思いがあった。それは僕だけでなく、現場の全員が感じていたことでしょう。

自分たちは撮影が終われば休憩する時間があるけれど、実際には気が休まる瞬間は些かもなかったはずです。想像を絶する現場の緊張感をいかに伝えるか、試行錯誤を重ねました。

――具体的にはどのような工夫をされたのでしょう。

【渡辺】美術スタッフの懸命な尽力によって、イチエフ内の施設を正確に再現する巨大なセットを組んでもらいました。ただ、吉田さんが指揮を執った緊対(緊急時対策室)は、電源が確保されていたので、電気が灯っています。

伊崎(利夫・当直長、佐藤浩市)がいた中央制御室は停電に見舞われましたが、そうした見た目の変化はほとんどない。しかし、実際にはメルトダウンの危機は刻一刻と近づいている。

僕たちも、一日の撮影のなかで「今日はどこまで状況が悪化しているか」を意識しながら、演者やスタッフとつねに情報共有をしていました。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月10日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点

- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 量子コンピュータ開発における日本の勝ち筋 周回遅れの現状を覆す4つの戦略

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 誰が常任理事国の横暴を止めるのか? 大国が裁かれない「構造的矛盾」

- なぜモテない? 「パートナー探しが無理ゲー」になった進化論的背景

- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」

.jpg)