【日本文明研究会・第2回】家父長制、集団と個、無常観...現代日本を考えるカギとは

米中をはじめとする文明的大国が自己主張を強め、同時にデジタル化やビッグデータを軸にした技術革新が起きているなど、私たちはいま劇的な世界の変化を経験しています。このような状況下では、環境変化の圧力や不確実性に翻弄されるばかりでは十分ではなく、日本のあり様や世界のなかでの位置づけを問い直していく必要があるはずです。

「日本文明研究会」では、日本の文明的な性格がいかなるものかを、思想・宗教、文化文芸から家族、組織原理、政治、経済社会にいたるまで多角的な視点で検討し、顕在知として表出していくことをめざします。同研究会の委員が、日本文明を検討するにあたって必読の3冊を紹介します。(構成:藤橋絵美子)

欧米と異なる「マッチョイズム」

日本というものを考える際、さまざまな視点があると思います。欧米諸国と日本との比較で何がいちばん違うだろうかと考えたとき、私が最初に思い浮かんだのは、男らしさというもの、いわゆる「マッチョイズム」の考え方ではないかということでした。

今年春、国際的にヒットしている英国ドラマ『アドレセンス』の動画配信が、日本でも始まりました。13歳の少年がマノスフィア思想(男性至上主義的な思想)に影響されて同級生を殺害してしまうという話なのですが、「男は強くあるべき」という価値観を父親が息子へ受け継ごうとする描写がとても多くありました。

欧米の作品には往々にしてこの傾向があり、現代においても「男は強くあるべき」という考えが根強く存在することを感じます。対して日本は、そうした「マッチョイズム」への呪縛がまったくないわけではありませんが、欧米のものとは形が異なるように感じるのです。

欧米のつながりは「父と息子」、日本のつながりは「母と息子」

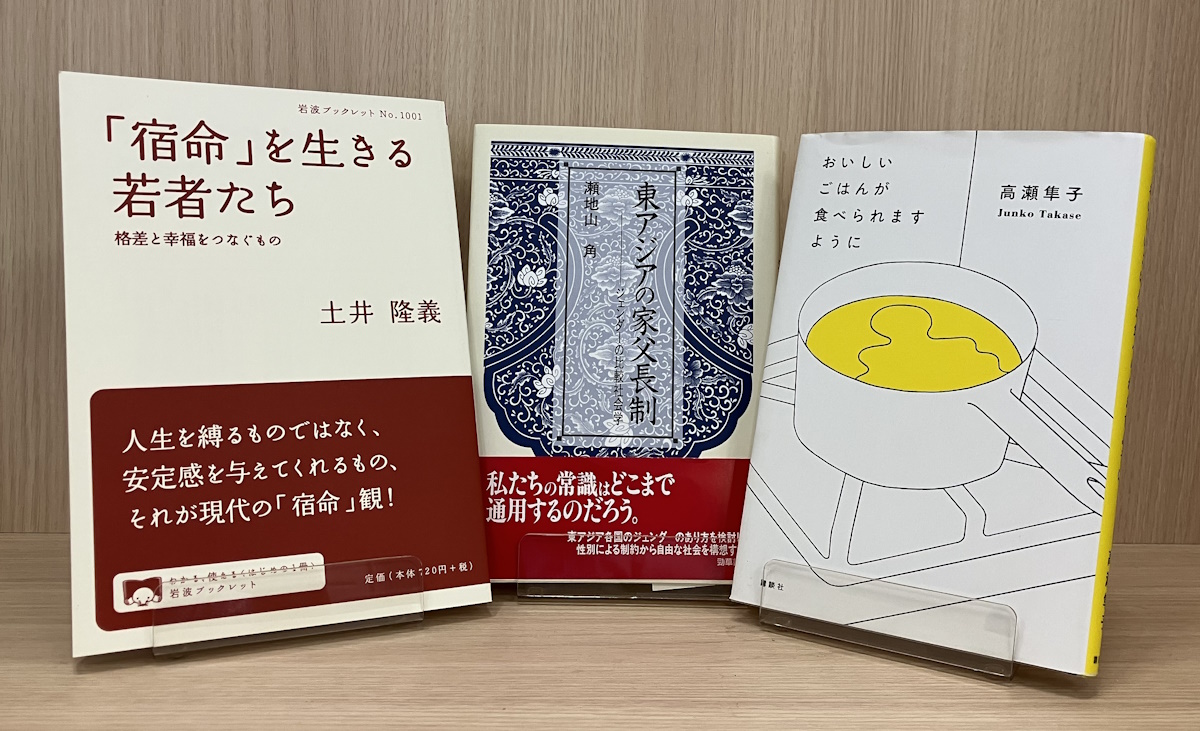

それらを考えるうえで非常に参考となるのが、瀬地山角さんの『東アジアの家父長制』(1996年)です。本書は、家族の関係性を、まず欧米と東アジアで対比し、次に東アジアの韓国、台湾、中国、日本で対比し、日本の特徴を捉えようとするものです。

では、どのような特徴があるのか。系図をイメージすると分かりやすいかと思いますが、家族のなかで夫婦という「横」の関係と、親子という「縦」の関係があるとしたら、欧米では横の関係が強い。家族のなかで重視するのは横の夫婦関係であって、子どもは自立させるものである。対して東アジアでは、縦の親子関係を重視する傾向にある。

そして日本においては、親子関係のなかでも母と子の結びつきが強い。息子が嫁をむかえると、息子と嫁という横の夫婦関係ではなく、嫁とその子の結びつきが誕生し、そちらの関係が重視される。さらに、母と息子ではさらに強い結びつきとなっている、というのです。

これは、日本社会では欧米ほど「マッチョイズム」が強くない、もっと言えば父・息子間のマッチョイズムの継承がそこまで強く行なわれないという話と、どこか通じるものがあるように思えます。

私は昨年、『娘が母を殺すには』(PLANETS、2024年)という本を出しました。日本において「母と娘の物語」を描いた作品を分析し、母・娘問題への解法を探ろうという本なのですが、刊行時から私のもとに、若い男性読者から「実は母との関係に悩んでいて……」という意見がとても多く寄せられたのです。これまで母・娘関係は日本でも普遍的な問題として捉えられてきましたが、現代では母・息子関係も顕在化してきたのかもしれないと思わされました。

しかし振り返れば、古くは江藤淳による「“母”の崩壊」(母と子の密着こそが日本的家族の代表であり、母が“崩壊”しない限り成熟した個人にはならないという論)にも表れているように、母・息子関係は日本の文学批評でもメジャーなテーマでした。

河合隼雄の『母性社会 日本の病理』(1976年)も非常に有名です。日本は、欧米のようなマッチョイズムではなく、それこそ母的なもの――どこまで本当にそうなのだろうかと思うところもあるのですが――が統一している社会なのだということを論じた人は多くいたわけです。

本書はデータ付きで社会学的に家父長制を比較研究したもので、日本の家族関係というものをあらためて考えさせられます。

日本人男性の自我がいま、弱まっている?

続いて、高瀬隼子さんの小説『おいしいごはんが食べられますように』(2022年、第167回芥川賞受賞作)です。ここには現代日本の、とくに20代から30代という若い男女の感覚が非常にリアルに描かれています。

ストーリーを言いますと(※以下、ネタバレになるのでご注意ください)、主人公は二谷というアラサーの男性会社員です。二谷は同じ会社に勤める女性・芦川さんと付き合うのですが、この芦川さんはとても料理上手で、いわゆる「丁寧な暮らし」をしています。

でも二谷は、そのことにややうんざり気味で、芦川さんの料理を「おいしいね」と言いながら食べつつ、あとで深夜に雑にカップラーメンを食べたりする。芦川さんが会社にもってきた手作りケーキを、裏でゴミ箱に捨てるシーンもあります。そして同じ職場には、二谷と一緒に雑にご飯を食べてくれる女性・押尾さんがいて、やや二股っぽくなる。でも二谷は結局、芦川さんと結婚していく流れになるのです。

一見すると男女の話ですが、しかし私には、現代における会社の話に思えました。

それこそ「集団と個」は、近代の日本文学にずっと存在したテーマです。明治期には夏目漱石に代表されるように、「伝統的な集団」と「近代的な個(自我)」のぶつかり合いが描かれました。大正以降も「集団vs.個」は形を変えながら描かれ続け、平成に至るまでは「個」に重きが置かれる傾向が強かった。しかし令和に至り、この『おいしいごはんを食べられますように』では、もはや大事にすべき「個」も見当たらない。そういった印象をもつのです。

主人公が結婚しようとするのは、読者目線でも「本当にその人でいいの!?」と思わざるを得ないような女性です。また主人公は、とくに仕事に情熱をもったり野心があったりするわけではない。にもかかわらず、漠然と「転職しようかな」と思っている。しかし実際には何も行動に移していない――といったように、個人の自我がとても弱まっている姿が映し出されています。現代的な「集団と個」というものを非常に考えさせられる作品ではないでしょうか。

日本人の若者の「ありのままを受け入れる」生き方

最後に紹介するのが、土井隆義さんの『「宿命」を生きる若者たち』(2019年)です。この本では、「宿命」というものがいま、若い世代にとってとても大事なテーマであることが書かれています。

経済停滞や格差の拡大といった社会環境は悪化しているのに、若者たちの幸福感や生活満足度は逆に高まっている。これはなぜかと言えば、自分が生きている社会が右肩上がりではないから、「自分はこういう『運命』『宿命』だったと思うことにする」といった若者が増えているというわけです。

この「宿命」という概念は、やはりどこか日本の伝統的な、この国に古くからある考え方であるように思えます。「ゆく河の流れは絶えずしてしかももとの水にあらず」で始まる『方丈記』のほか、『平家物語』『徒然草』『山家集』などの古典で知られるとおり、日本には遠い昔より「無常観」といったものがあります。地震や火山噴火など多くの天災に見舞われたことも影響しているのでしょう、

日本では、ありのままを受け入れていく、あるいは、そのままの人間のあり方を受け入れるという生き方が、それこそ自然となされてきたわけです。本書は、この「受け入れる」という生き方を現代版にアップデートしてくれている本ではないかと思うのです。

この「宿命」という考え方も、欧米ではあまり見られないものです。現トランプ政権の副大統領であるJ・D・バンス氏が、2016年に書いたベストセラー自伝で、映画化もされた『ヒルビリー・エナジー』が象徴的です。ここで描かれているように、アメリカでは不遇な環境に置かれたとき、「これは宿命だ」とはならない。「これはおかしい!」と立ち向かい、環境を変えようという方向に向かうのです。

現代の日本の若者の感覚に「ありのままを受け入れる」という無常観があるのだとしたら、そこに日本の文明というものをとらえる一つのカギがあるのではないでしょうか。

*この連載は政策シンクタンクPHP総研が主宰する「日本文明研究会」での議論を記事化したものです。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月19日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

.jpg)