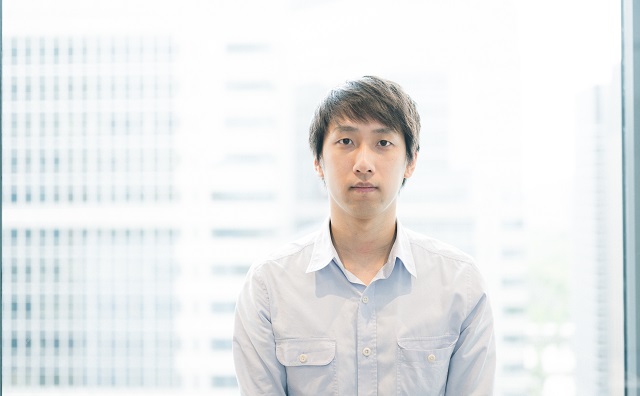

朝井リョウ 「人間の負の部分を描いているときにこそ気持ちが高ぶる」

2019年07月16日 公開

2024年12月16日 更新

写真:Shu Tokonami

写真:Shu Tokonami

著書『何者』(新潮社)で直木賞を受賞し、人間関係や生き方にもがく若者を描いてきた朝井リョウ氏。近著『死にがいを求めて生きているの』(中央公論新社)では「対立」をテーマに、対極的な2人の登場人物から平成という時代を浮き彫りにする。著者自身が生きてきた平成をどうみるのか聞いた。

※本稿は月刊誌『Voice』(2019年8月号)、「著者に聞く」朝井リョウ氏の『死にがいを求めて生きているの』より一部抜粋・編集したものです。

聞き手:編集部(中西史也)

些細なことを描き続けていたい

――平成元年生まれの朝井さんは、『桐島、部活やめるってよ』や『何者』のように、若者を題材にした作品を多く手掛けています。本作『死にがいを求めて生きているの』も若い世代を意識して描いたのでしょうか。

【朝井】 本作は同世代を意識して描いたというより、自分が普段から漠然と考えていることに言葉を当てはめていった感覚が強いです。

作家たるもの、誰も気付かない大発見を描くべきイメージがあるかもしれませんが、私の場合は逆で、世の中のマジョリティの感性で書いている感覚があります。昔から大ヒット曲にしっかり胸打たれてきたので、前にならえの感性だという自覚があります。

私自身、社会的な生存欲求に振り回されまくっているんです。「本、感動しました」という手紙で自己肯定感を育み、書けないときは「生産性がない自分、生きてる価値なし!」と自己嫌悪に陥る。

そんなときに、「多様性だよ、生きてるだけで立派だよ」とか言われても、はぁ!?ってなります。

その、いかにも一般的な感覚、これまでの散々書き尽くされてきたような気持ちを、いまの言葉やアイテムを使って書き直しているのが自分だという実感があります。

――作家は、一般の人にはない特異な経験や感性を求められる。そのことに対する葛藤はないですか。

【朝井】 あります。でも特別な生い立ちやセンスは、いまから得ることは無理です。逆に、凄まじい経験をもとにした作品でも、文章がイマイチだと最後まで読めないこともあるということも最近痛感しています。

デビューしたてのころ、「ただ歩いているだけのシーンを描けることがあなたの強み」と先輩作家から言われたことがあります。これがずっと頭のなかに残っています。

もし、いま隕石が日本に落ちたとしたら、衝撃的な大事件ですから、誰もが写真や文章で記録を残すでしょう。

でも、そういった出来事の次元をどんどん小さくしていって、小石に躓いた、みたいなことでも書き留める人が小説家なのかな、なんて考えます。そうであるならば、どんなに小さなことでも筆を執る人になりたいです。

「戦争や殺人でもない日常のシーンなのに、なんでこんなに絶望感を感じるのだろう」。そう思われる文章を描ける作家になることが夢です。

――本作を読んでいて、身近な人間関係のなかで生まれる嫉妬や、「自分を認めてほしい」ともがく登場人物の姿に心が痛みました。

【朝井】 認めてほしい、の先には、生きていたい、がありますよね。どんなテーマの小説でも、そういった心の部分に辿り着くまで、筆で人間を耕せたらと思います。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月07日 00:05

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史

- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること

- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)

.jpg)