直木賞作家・朝井リョウが描く、“対立が削がれた時代”の息苦しさ

2019年07月10日 公開

2024年12月16日 更新

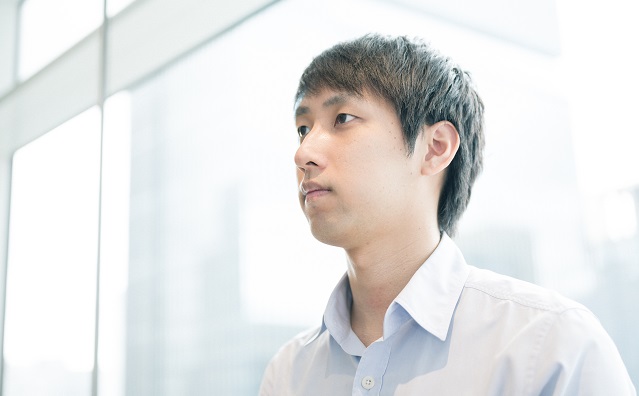

写真:Shu Tokonami

写真:Shu Tokonami

著書『何者』(新潮社)で直木賞を受賞し、人間関係や生き方にもがく若者を描いてきた朝井リョウ氏。近著『死にがいを求めて生きているの』(中央公論新社)では「対立」をテーマに、対極的な2人の登場人物から平成という時代を浮き彫りにする。著者自身が生きてきた平成をどうみるのか聞いた。

※本稿は月刊誌『Voice』(2019年8月号)、「著者に聞く」朝井リョウ氏の『死にがいを求めて生きているの』より一部抜粋・編集したものです。

聞き手:編集部(中西史也)

決められたレールがない心もとなさ

――本作は、8組9人の作家が「対立」をテーマに異なる時代を描く「螺旋プロジェクト」の一環として生まれました。先の平成という時代を担当された朝井さんは、どのような問題意識をもっていたのでしょうか。

【朝井】 企画当初は、何を描けばいいのかわからない状態が続きました。ほかの時代を担当している作家が次々にテーマを決めていくなか、平成における「対立」が思い浮かばなかったんです。

明確な問題意識をもって、というわけではなく、平成の「対立」が思い浮かばないということはすなわち平成は目に見える「対立」が削がれた時代なのではないか、だけど人の心自体は簡単に変わらないのではないか、と考えたところからプロットが生まれました。

――物語は、植物状態のまま病院で眠っている智也と、彼を見舞う友人・雄介を中心に展開していきます。

いわゆる「ゆとり世代」である2人の少年・青年時代の回想が巡るうちに、学校行事やテストで競争を重んじるリーダー気質の雄介と、冷静で世の中を冷めた目で見る智也の対照的な姿が浮き彫りになります。

【朝井】 濃淡はあれ、どの登場人物にも私の思いが投影されています。智也が要所で核心を突いたことを言う一方、雄介はアンチヒーローのように描かれていますが、雄介の言葉も私のなかから這い出てきたものです。

自分のなかで「もっと当てはまる言葉があるはず」と揺れ動きながら、キャラクターを形成していきました。

――運動会の棒倒しやテスト順位の貼り出しが廃止される描写は“競争より個性”を大事にする平成の時代性を表しているように見えます。

【朝井】 私の世代は、相対評価よりも絶対評価が重視されてきました。平成では対立をなくす動きが進んだことで、自分の価値を確かめることがむしろ難しくなった気がします。

外から何かを強制される苦しみとはたしかに縁遠いですが、決められたレールがない自由から発生する心もとなさには心当たりがあります。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月15日 00:05

- 「中国と台湾は一つの家族」という幻想 中国が抱えている台湾問題「最大の弱点」

- 「私が長官を撃ちました」 國松長官狙撃事件の真犯人は誰か

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- なぜ日本だけが「目の敵」にされるのか 習近平政権が台湾問題で絶対に譲らない理由

- イギリスでさえも二大政党制が融解 ヨーロッパに見る従来型政党政治の限界と模索

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

.jpg)