AIの脅威が叫ばれる中で「健全な民主主義社会」を築くには? テック企業が負う責任

2025年07月18日 公開

Polimill(ポリミル)株式会社が提供するプラットフォームサービス「Surfvote(サーフボート)」(https://surfvote.com)は、2021年にリリース。ユーザーは同サイトの記事を読んで社会課題を知り、意見を投票したりコメントしたりする仕組みだ。AIも活用し、ユーザー参加型のメディアとして意見を集約。投票結果はプレスリリースされるほか、重要な課題は省庁などに提言書としても送られている。

ネット上の言論の乱れやAIの脅威が叫ばれているいま、Polimillはどのような問題意識のもとで活動しているのか。創業当初からエバンジェリスト(伝道師)を務めるジュリアン・ブロディさんに話を聞いた。

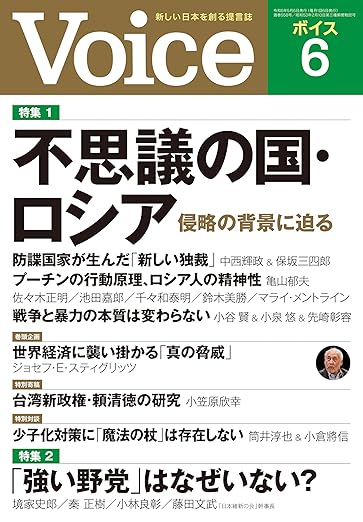

※本稿は、本稿は『Voice』2024年6月号より抜粋・編集した内容をお届けします。

「書いて終わり」ではない場所を

――「Surfvote」を立ち上げた背景には、どんな思いがあったのでしょうか。

【ジュリアン】いまの日本社会には「どうせ何を言っても無駄」という、国や所属する組織、コミュニティへの諦めが見られます。理由の一つは、意思決定に携わる経験の乏しさです。小学校から大学に至るまで、ルールづくりに参加させてもらえなかったにもかかわらず、大人になれば社会のルールづくりに参加すべきだと言われるということ。ーー私たちの未来とは、誰かが突然現れてつくってくれるものではなく、いまの私たち一人ひとりの営みの結果として生み出されるものです。だからこそ、意思決定に参加する体験をもっと積み重ねなければいけません。

――そのレッスンの場が「Surfvote」なわけですね。

【ジュリアン】「Surfvote」に掲載される記事には、たとえば「登山者から入山料をとるべき?」といったような身近な話題も含まれます。課題の大小に関係なく、誰かの「困りごと」を見つけ、解決のプロセスに参加することで意思決定に参加できる場を設けています。

――平たく言うならば「あらゆる課題が集まるSNS」というイメージでしょうか。

【ジュリアン】たしかに、そう捉えることもできます。そのうえで、参加者が意見を言いっ放しで終わらないような仕組みをつくることを重視しています。20世紀におけるアメリカの重要な数学者の一人であった父(他界)は、私が何かを言うとよく「人食いワニ!」と言って怒っていました。

ワニを発見して叫ぶだけでは、問題の解決にはなりません。何か困りごとがあるのなら、現状の不満を訴えるだけでなく、解決策まで自分で考えなさい、という意味でした。警察に通報してワニを捕獲してもらうのか、危険ではない場所へ引っ越すのか。人としての責任を説く父の教えは、私の考え方にも影響しました。

各SNSやニュースサイトのコメント欄などには、じつにいろいろな意見が書き込まれます。しかし課題や困りごとを言い放つだけではなく、どう解決するべきか、どう解決したいかまで責任をもって発言することが望ましいはずです。

――「Surfvote」でコメントすると生成AIのアシスタント「ツクヨミ」から即座に返答がきて、さらにコメントできる仕組みです。これも言いっ放しで終わりにしないための工夫でしょうか。

【ジュリアン】そのとおりです。コメントを書くことを通じて、自分の考えを深掘りしてほしいと考えました。世界中で、ジェンダーや移民などのセンシティブな課題を中心に分断や対立が起きています。また、SNS空間では自分にとって快適なコメントが多く推薦され、同質性が高まるといった問題点も指摘されています。

しかし、どんな課題であっても、賛成派と反対派とに共通する価値観を探すことによって、社会を前に進めるべきでしょう。そうであれば、自分はどの点で妥協できるのか、絶対に譲れないポイントはどこかを考える必要があります。ところが、人びとは、自身の根底にある意識に気づいていないケースがある。そこで活用できるのが、世界中の情報を膨大なデータとしてコンピュータで処理・出力する大規模言語モデルです。

とくに「ツクヨミ」では、ユーザーに寄り添いながらも適度に反論してみるように味付けをしています。AIが出す答えはあらゆる意見を反映したものですから、反論し難い「正論」です。しかし人間に言われるとカッとする言葉も、相手がAIなら落ち着いてコメントを返す人が多いようです。

大事なのは自分が心地よい言葉に浸るのでも、全面的な対立に陥るのでもなく、考えを深めること。そのきっかけを提供すること。鳥海不二夫さん(東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授)や山口真一さん(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授)など専門家の方々にもご指導いただきながら、SNSのあるべき姿を探り続けています。

じつは「ツクヨミ」ではメッセージを伝えるキャラクターを4種類から選べるようになっていて、送られてくる反論について標準的な返し方から、より強い批判的な返し方まで選択できます。多様な設定が功を奏して、AI導入後、コメント欄へのアクセスは数倍になりました。

テック企業としての責任感

――Polimillは「QommonsAI(コモンズAI)」という行政向けサポートAIの提供も始めていますね。こちらはどのようなサービスでしょうか。

【ジュリアン】多くの方々の努力の結晶である学術論文やオープンデータが、自治体の現場で有効活用されていない現状に対して問題意識がありました。また、行政では人員削減で一人の職員が広い分野を担当したり、異動などで、現場の人間が深い知識を蓄積できない課題もあったりします。そこで、膨大な知識を蓄えて政策をアシストするAIが力を発揮できると思いました。

現在、約250の自治体が「コモンズAI」を導入しています。孤独・孤立対策やフェイクニュース対策、多文化共生対策から始まり、近い将来、あらゆる分野でAIが行政を支援するようになるでしょう。さらにAIが提示した政策案を、前述の「Surfvote」に掲載して多様な人びとの意見を反映できれば、AIと政策を共創してより良い社会を実現できるようになるはずです。

――AIには負の側面も指摘されています。テック企業を運営する立場としてどう考えていますか。

【ジュリアン】現在は、AIが社会に実装されはじめている時期です。私たちテック企業が道を誤ると、社会全体がAIに対して不信感を強め、後ろ向きになってしまいかねない。責任は重大だと自覚しています。技術的な進歩だけでなく、社会的な影響、倫理的な責任、長期的な持続可能性に対する深い洞察とコミットメントをもつことが求められます。

先ほど、「ツクヨミ」では返し方を選択できると述べました。裏を返せば、AIによってユーザーの意見を誘導して、意図的にわれわれに有利な答えを出すように指示することもできる。特にコモンズAIは多くの自治体の行政の現場で使われているので、公正さの基準が非常に重要です。意図的な操作が入り込まないような対策としては、最高AI責任者がAIへの指示(プロンプト)の中身が公正であることを確認してメンバーに示すとともに、外部の法律事務所の監査を受けて認証をいただくことも検討しています。

人類とAIの「戦い」はすでに始まっています。思えば核拡散防止条約の採択は核兵器の使用から18年を要しましたが、AIの進展は迅速なので、私たちがその危険性を知る前に悲惨なことが起きる可能性も否定できません。しかし、テック企業はAIを公正に社会に実装するために貢献できる可能性があります。企業のみならず、民主主義を守るためにも、多様な人びとが参加することが重要です。

――今後取り組みたい事業やテーマは何でしょうか。

【ジュリアン】内閣府によると、国民の半数近くが潜在的な孤独・孤立状態にあります。これは社会構造的な問題であり、社会的処方が求められていますが、「自分は誰かの役に立っている」「必要とされている」と感じられるような、属性を超えた人びとの接点や、ゆるやかなつながり、居場所づくりが重要であり、このつながりや居場所づくりに、社会や他人の困りごとの解決に参加できる「Surfvote」が貢献できると考えています。

健康を決定する社会的要因として、人びとの絆は非常に重要であり、ソーシャルキャピタルはこの絆から生まれる資源ですが、人びとのつながりが豊かであることは健康に大きく寄与します。「Surfvote」と「コモンズAI」の取り組みが、社会的な孤立感を減らし、ソーシャルキャピタルを強化する。そして社会全体の福祉向上に寄与し、社会保障費の削減にもつながると考えています。

【ジュリアン・ブロディ】

株式会社日立製作所で超伝導電磁石や発電機の設計開発、ヤフー株式会社で多くのプロジェクトに携わる。人びとのリスク回避度を表すパラメーターを導入したレコメンドアルゴリズムなど、多くの特許を出願、特許化。2021年、Polimill株式会社の創業に関わる。長期ビジョンの発信・浸透、新規市場・技術トレンドの探索と適用設計を担当。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月27日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

.jpg)