彬子女王殿下とほしよりこ氏が語る「仕事のこと」~「好き」を追求した時間は人生の宝物~

2025年11月03日 公開

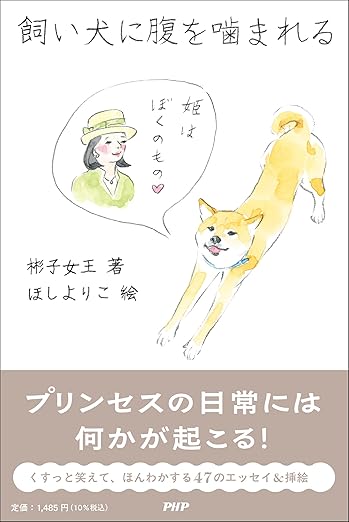

女性皇族として初めて海外で博士号を取得された彬子女王殿下。その英国留学記『赤と青のガウン オックスフォード留学記』は「プリンセスの日常が面白すぎる」という一般読者のX投稿をきっかけに話題となり、瞬く間に38万部を超えるベストセラーとなりました。この秋には、『赤と青のガウン』のその後の日常が綴られた新刊 『飼い犬に腹を噛まれる』が発売となり、発売10日で10万部を突破しています。

新刊の共著者である彬子女王殿下とほしよりこ氏のおふたりに、「言葉」や「絵」で表現するお仕事をするうえで大切にされていることを語っていただきました。ほしよりこ氏の絵とともにお楽しみください。(聞き手・編集部)

※本稿は、『Voice』2025年10月号より抜粋・編集した内容をお届けします。

偶然が重なった不思議な縁

――おふたりは、そもそも、どのように知り合われたのでしょうか?

【彬子女王】お互いの共通の知人がおり、その知人から、ほしさんのことは以前よりお聞きしていて、「いずれ、どこかでお会いできるのでは?」と思っていました。初めてお会いしたのは、上皇上皇后両陛下が御観覧にいらっしゃった賀茂祭(葵祭)のときですから、2023年の5月のことですね。

【ほしよりこ】まだ2年前ですか。もっと昔のことのような感じがします。

【彬子女王】その日は雨天で、私も臨席させていただく予定だった「路頭の儀」が順延になり、お昼過ぎから急に時間が空いたのです。そこで、京都に来ていたその知人に、「今からだったら行けます」と連絡して向かったカフェに、ほしさんがいらっしゃいました。

【ほしよりこ】私も、彬子さまのことは以前から伺っていましたが、「今から彬子さまが来られるよ」とその知人から突然の連絡をもらい、心の準備が何もできないまま(笑)、お茶をご一緒させていただきました。少し前に、旧知の編集者の方から『ひげの殿下日記』(寬仁親王著、彬子女王監修)を送っていただいていて、そのお話もしましたね。

【彬子女王】そうでしたね。

【ほしよりこ】ご本を拝読して、「皇族の方のお仕事って、こういう感じなんだ」と初めて知った気分でした。ものすごく正直に、いいことも、悪いことも、あったことすべてをお書きになっていらっしゃる。まっすぐな光に照らされているような気持ちになりました。

【彬子女王】30年分くらいの文章が、ギュッと詰まった一冊です。基本、おっしゃることはブレないのですが、たとえば、最初の方で「ゴルフ、あんなもんはダメだ」とおっしゃっているのに、最終的には.....(笑)。

【ほしよりこ】ふふふ(笑)。その後も、彬子さまとは平成中村座の姫路城公演でも偶然お会いして。去年は、洛趣会でもお会いしましたね。

【彬子女王】そうでした。「売り申さずお褒めいただきたく候」を合言葉に、京都の老舗が一堂に会して自慢の品を披露する会ですね。

【ほしよりこ】母と姉と一緒に行ったら、彬子さまが会場にいらっしゃって、声をかけていただきました。母は「徹子の部屋」の彬子さまの回を拝見して「すっかりファンです~」なんて言って(笑)。いい親孝行になりました。

思ったことを思ったまま書きたい

――おふたりは、言葉や絵で何かを「伝える」お仕事をされていますが、その際に心がけていらっしゃることはありますか?

【彬子女王】「思ったことを思ったまま書きたい」という気持ちはあります。ただ、今も『和樂』という雑誌で連載を続けていますが、その連載のお話をいただいたとき、日本美術の研究者としての実績があるからお声がけをいただいたと思っていて、「研究者らしいことを書かなければいけない」と、すごく気負っていた時期があったのです。

【ほしよりこ】そうだったのですね。

【彬子女王】ところが、しばらくしてから編集者の方に「彬子さまの文章は、研究者らしく書こうとしなくても、研究者らしくなる。読者の方は、彬子さまの文章を通して、彬子さまの体験したことを追体験したいので、思ったことを思った通りに書いてくれれば、それでいいです」と言われて。そこから「知らないことは知らないと言ってよかったんだ」と気づき、とても楽になりました。

もちろん間違いがあってはいけないので調べるときもありますが、変に気負って書くことがなくなりました。研究者としてというより、いち素人として体験したことを皆さんと同じ目線で伝えられるようになったのが、私にとっては、とてもよい変化だったと思っています。

【ほしよりこ】知らないことを知らないときちんと言える大人って、とても素敵です。彬子さまの文章には、リズムがあって、ビートがあって、読んでいてとても楽しい。予定調和にならず、「語りだす」というのか「乗ってくる」というのか、とにかく読みやすいのです。

【彬子女王】ありがとうございます。私は今、何か文章を書くときは、構成や流れなどは全く考えずに書き始めます。「こんな話を書こう」と思っていることはあるのですが、書いているうちに「この話を入れる予定だったのに」とか「こんな展開にするつもりじゃなかったのに」となることも(笑)。書いたものを何度も読み返しながら、足したり引いたりして仕上げています。

【ほしよりこ】私もコンテやラフは描かずに、いきなり描き始めるタイプです。以前、銀行のWebサイトに載せる漫画のご依頼をいただいたことがあって、楽しくなって途中まで一気に描きあげました。ところが、担当の方にお見せすると、「この漫画は、とてもおもしろいんですけど、話の展開が読めなさすぎて.....。銀行なので、これを載せるのは.....」と言われて、その仕事はなくなってしまいました(笑)。私は初めから話の展開は考えないし、キャラクターが動き出したら、そのまま自由に動いてもらいます。

――『きょうの猫村さん』のキャラクターも自由に動き出すのですか?

【ほしよりこ】はい。「猫村さん」に、やりたいようにやってもらっています。そもそも最初に考えていたのは、今のような話ではなかったのです。猫村さんも脇役のつもりでしたし。でも、もう勝手に猫村さんが動き出して、そうなったら猫村さんを追いかける方が楽しいのです。

――他に、作品を描くときに大切にされていることはありますか?

【ほしよりこ】今の自分がおもしろいと思うことに正直でいることですね。よく「この作品と似た感じで描いてください」などと言われるのですが、それは過去の自分がもう描いているので、それで充分と思ってしまいます。過去にやったことをまたやるのは、自分の真似をするようでつまらないし、読者の方にも誠実ではないと思います。何かをやるなら、これまでとは少し違うものになった方が、自分もやっていて楽しいですし。

「好き」を活かせる世の中であってほしい

【彬子女王】誰もが「好き」と思えるものが見つかるといいなと思います。仕事以外にも、アイドルでも、音楽でも、漫画でも、本でも、何でもいい。「好き」と思えるものが見つかること自体、なかなかないことだと思いますが、その「好き」を活かせる世の中であってほしいと思いますから。好きなことをやってきた過程は、絶対に無駄にならないし、宝物のような時間になると思うのです。

私はお笑いが好きでよく見るのですが、芸人さんがよく「売れない頃、毎日ご飯にお醤油だけかけて食べていた」なんていうお話をされますよね。それは「好きなことを続けてきたから、今の自分がある」という思いがあるから、そういうお話を包み隠さずされるのでしょう。自分の「好き」を追求する時間は、たとえその夢が叶わなかったとしても、とても大切な時間だと私は思います。

【ほしよりこ】私は美術大学で学び、教えた経験もあります。みんなが美術家にはなれないのは事実ですが、彬子さまがおっしゃるように、私も自分の「好き」を追求した過程は絶対に無駄にならないと思います。それに、たとえ好きなことを仕事にしなくても、自分の好きなことは、いろいろな場面で活きると思います。

たとえば、美大を卒業して一般企業に勤めたとしても、自分の「好き」を追求する側に立ったことがある人は、企画書を書くときやプレゼンのときなどに、物の見方が全く違ってくると思います。会社で大勢の人が無意識に受け入れているようなことに対しても、「こういう考え方もあるのになぁ」と他人とは違う視点を持つことにつながるかもしれないし、それが未来の自分を助けることになるかもしれない。だから、自分に正直になって、好きなことに夢中になるって、やっぱりすごく素敵なことだと思います。

【彬子女王】そして、自分に「答え」を持っておくことが重要なのではないでしょうか。いろいろな方に「それでは食べていけないから、やめなさい」とか「公務員の方が安定して.....」などと言われることもあるでしょう。そのとき自分が「本当に何をしたいか」という答えを持っているかどうかで違いが出てくるのではないでしょうか。

「親がああ言ったから」「先生に反対されて」と言い訳にして、あきらめる癖がついてしまうと、どんどん自分というものがなくなっていってしまうような気もします。でも、「選んだのは自分」という確固たるものがあれば、今後どういう道を選び、進んだとしても、そのことに後悔せず、前を向いて進めるように思います。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月14日 00:05

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)

- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史

.jpg)