彬子女王殿下とほしよりこ氏が語る「学問のこと」~学問から得られる知性は「国の財産」~

2025年11月05日 公開

2025年11月05日 更新

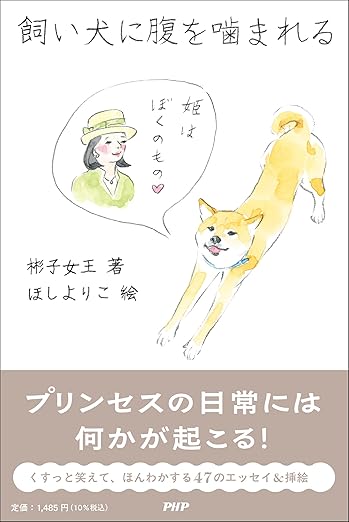

女性皇族として初めて海外で博士号を取得された彬子女王殿下。その英国留学記『赤と青のガウン オックスフォード留学記』 は「プリンセスの日常が面白すぎる」という一般読者のX投稿をきっかけに話題となり、瞬く間に38万部を超えるベストセラーとなりました。この秋には、『赤と青のガウン』のその後の日常が綴られた新刊 『飼い犬に腹を噛まれる』が発売となり、発売10日で10万部を突破しています。

新刊の共著者である彬子女王殿下とほしよりこ氏のおふたりに、現在の日本における文系の学問を取り巻く環境や、明治期までの先人が果たした役割などについて、京都産業大学の彬子女王殿下の研究室で語っていただきました。ほしよりこ氏の絵とともにお楽しみください。(聞き手:編集部)

※本稿は、『Voice』2025年10月号より抜粋・編集した内容をお届けします。

自分が「何をやりたいか」

【彬子女王】科研費を獲得できる人が評価されるという面が今の大学にはあります。大学からお給料をもらって研究する立場になると、その科研費を獲得できるようなテーマ選びや申請書の書き方を指導されることもあります。ただ私は、一時期、研究するためにお金をもらっているのか、お金をもらうために研究しているのかわからなくなって、どうにも楽しくなくなってしまったことがあったのです。

【ほしよりこ】そうだったのですね......。

【彬子女王】そうしたときに、石川県の輪島で漆芸家の若宮隆志さん(故人)と出会いました。若宮さんは、お金の面でどんなにいいお仕事であっても、心が動かないとお引き受けにならない。逆に、やりたいと思うと、ものすごく変わったものも作られる方でした。高野山開創1200年のときに、あの弘法大師が投げたという「三鈷杵」や、「曜変天目」という国宝の茶碗を、漆器で作られたり.....。いつも「こんなもの、誰が買うんでしょうね」と笑っていらっしゃいましたが、若宮さんの作品にはとても力があるので、展示会があると、お客さんが買っていかれるのです。

【ほしよりこ】わかるような気がします。

【彬子女王】若宮さんのお姿を見ているうちに、「自分が本当におもしろいと思っていること以外を研究テーマにするのは、もうやめよう」と。そうでないと、その研究テーマの申請書を読んでくださる査読の先生方にも失礼になりますから。そして本当に自分のやりたいテーマで申請書が通らないのなら仕方ないと思い、書いて出したところ、通ったのです。

――「何をやりたいか」が原動力ということなのですね。会社に勤める私のような者は、稼ぐために、つい「何をやれるか」から考えてしまいます.....。何かと厳しい社会環境ですから。

知性は、国の財産

【彬子女王】私は、立命館大学衣笠総合研究機構で、「(文部科学省が選定する)グローバルCOEプログラム」の拠点に勤務していたときがあるのですが、何の前触れもなく予算が削られ、お給料が月額で6万円ほど減るという経験をしました。理由は、人件費にお金がかかりすぎているからだそうです。

でも、文系は人がものを見て、考えて、生み出していく学問ですから。たくさんの資料の中から、一所懸命にいろいろな人が向き合って、知見を見出していかないと形にならないし、1年や2年で、すぐに目に見える結果が出るというような学問ではない。そうした面が、理系よりも、文系の学問に対する理解を少ないものにしていると思うのです。

【ほしよりこ】そうした学問から得られる知性は、国の財産ですよね。続けていかないと育たない面もあるでしょうし、失くしてしまってから、一からまた始めるのは、ものすごく大変なことだと思うのですが。

【彬子女王】たとえば、韓国では、ハングルを公式の文字にしたことで、今の若い韓国の人たちは、漢字を読むのが難しくなってきているといいますね。

――昔の自国の歴史は漢字で書かれているでしょうからね.....。一方で、韓国の人の方が、日本人よりも英語をよく勉強するとも聞きますね。

【ほしよりこ】でも私は、今の日本の人は、英語ができないというより、英語を勉強する必要が少ないという面もあるように思うのです。

――といいますと?

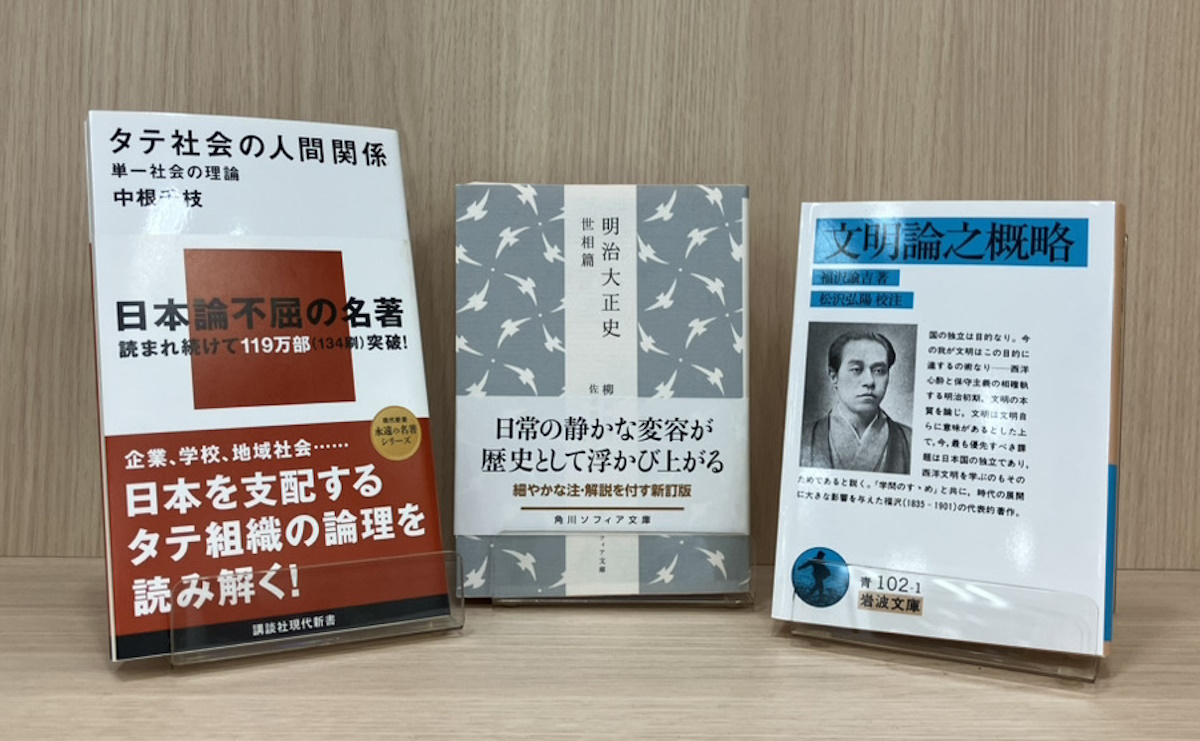

【ほしよりこ】明治期までの昔の人たちは、すごく勉強をし、翻訳をすごいスピードでやられたのですね。私の祖父は「染め」の研究をしていたのですが、ドイツから新しい染料がどんどん入ってきていたからか、ドイツ語で書いてある本を持っていました。英語、ドイツ語と懸命に勉強していた人が、当時の日本にはすごくいらっしゃったと思うのですね。

【彬子女王】以前、別のところでも書いたのですが、「自国の言葉で高等教育を受けられるのは日本くらいだ」という話を聞いたことがあります。学問を究めようとすると、英語圏やフランス語圏の大学などに行かないと評価されない面もありますが、京都産業大学の名誉教授でいらっしゃった益川敏英先生(故人)は、海外に出られたことがなく、英語もあまりお得意ではないということで、2008年のノーベル物理学賞の受賞スピーチは日本語でしていらっしゃいます。それでも、世界的な賞がとれる研究ができるというのはすごいことです。

ほしさんが言われるように、明治期までに入ってきた様々な外来語を一所懸命、日本語に翻訳した人たちがいて、新しい言葉をつくっていったことで、日本語が飛躍的に多様になって、今、私たちが学問を究めることができている。そのことに、日本人は、もっと自信を持っていいと思うのです。

【ほしよりこ】先人のおかげで今があるということですね。昔の人は、学んだことがすぐに役立つとは考えていなかったと思います。いろいろな人を育てたい。若い人に勉強をしてほしい。国としても負けたくないし、豊かにしていきたい。そういう研究者の欲求みたいなものがあふれていたのでしょうね。それって、すごく「豊か」なことですよね。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月14日 00:05

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)

- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史

.jpg)