喜望峰ルートの影響は? ポルトガルのアジア進出で起きた「経済力の逆転」

今のように船や飛行機のような長期移動手段が当たり前にはなかった頃、国の国力は国が持つ物資や資材によって繫栄が影響を受けていた。また、それらを輸送できる技術を持っているかどうかで世界的に活躍する国は巡るように変わっていった。

世界史を物流を軸に見ることで、これまで気づいていなかった国々の繁栄と衰退の流れを簡単に追うことができる。例えばポルトガルは、どのようにしてアジアの市場に入ってきたのだろうか。

※本稿は『物流で世界史を読み解く 交易、移民問題から食文化の革新まで』より抜粋・編集を加えたものです。

喜望峰ルートは、アジアと欧州の関係をどう変えたか

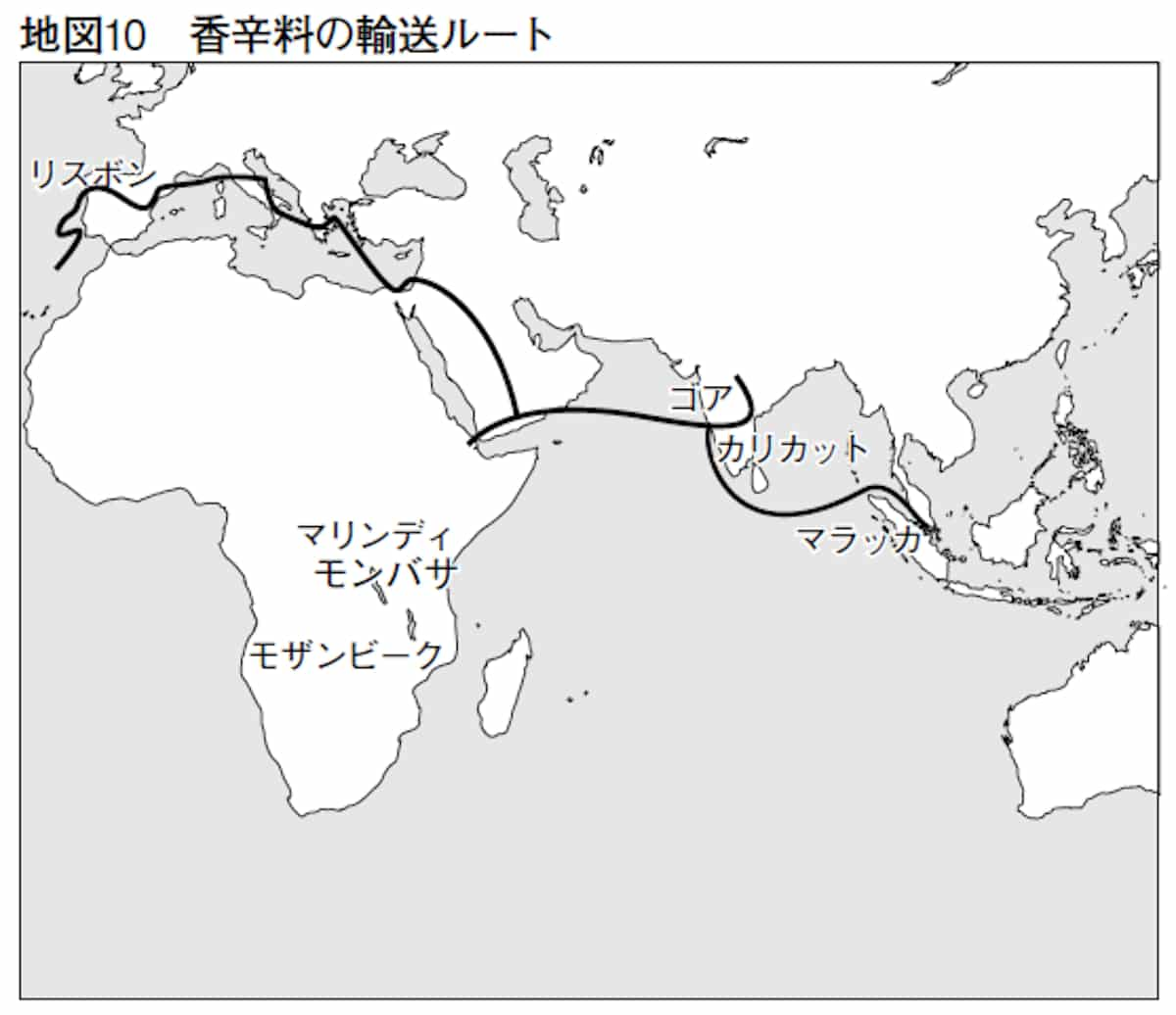

1488年に、ポルトガル人バルトロメウ・ディアスが喜望峰(現南アフリカ共和国・ケープタウンの岬)に到達し、1498年には、ヴァスコ・ダ・ガマの一行が、この喜望峰を通るルートでインドの西岸のカリカットに到着した。これ以降、ポルトガルはアジアにどんどん進出していった。

1503年には、アフォンソ・デ・アルブケルケがカリカットを攻略し、1505年には、フランシスコ・デ・アルメイダがインドでキルワを植民地化し、要塞を建設した。

1509年、アルメイダがディウの海戦でイスラームのマムルーク朝艦隊を破り、ポルトガルのアラビア海支配は決定的になった。アルブケルケは1510年にはゴアを占領し、強固な要塞を建設した。ゴアは、ポルトガルのインドにおける拠点となった。さらにアルブケルケは、1511年にはマラッカ王国を滅ぼした。これにより、ポルトガルは、モルッカ諸島からの香辛料を入手しやすくなった。

香辛料は、喜望峰ルートで輸送されるようになり、紅海からアレクサンドリアを通り、イタリアに香辛料を運ぶルートは徐々に衰退した。

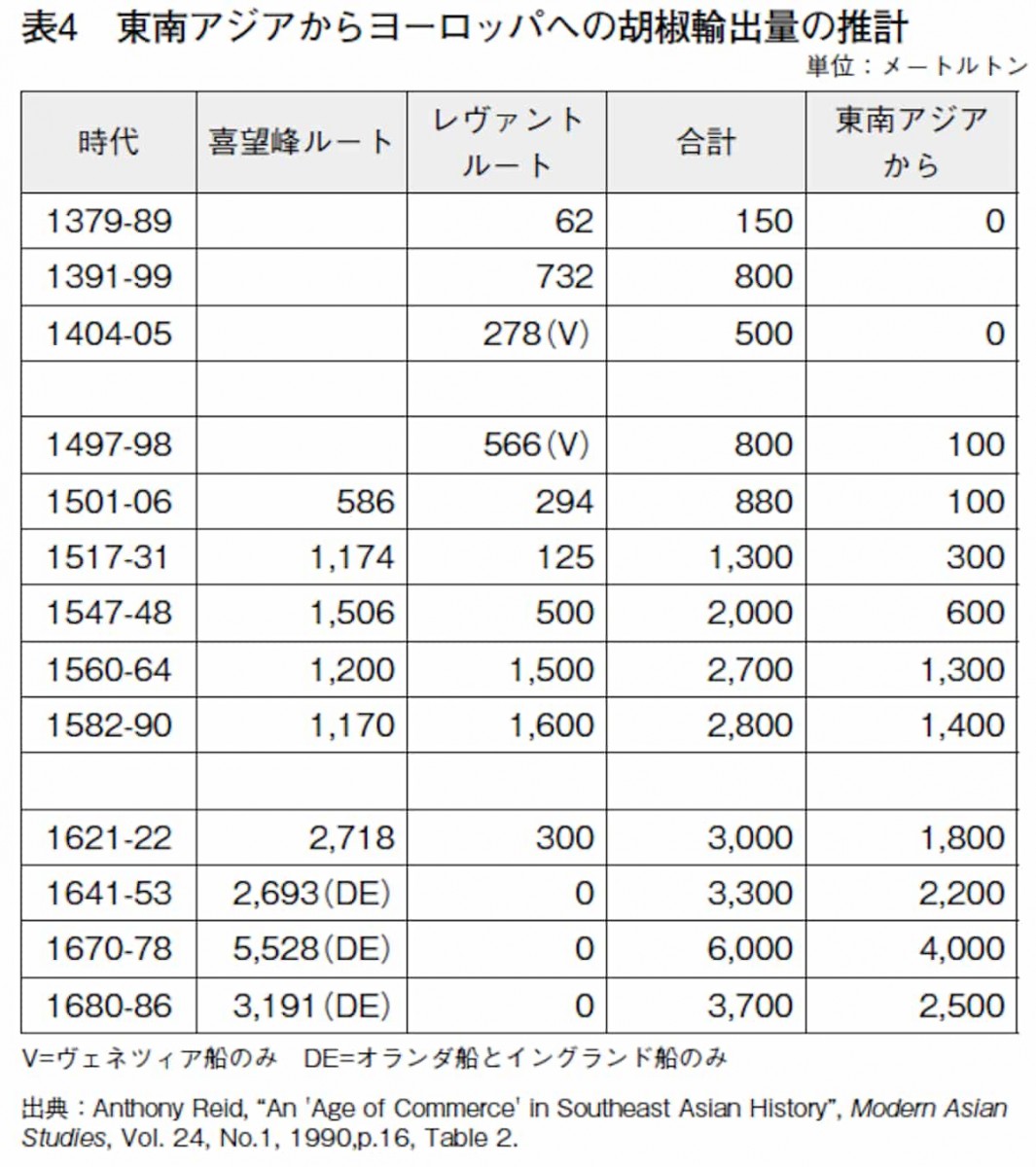

東南アジアからヨーロッパへの胡椒輸出量は、16世紀後半のあいだはレヴァント(地中海東岸)ルートと喜望峰ルートのあいだにあまり差異がないが、1641年以降、英蘭の東インド会社がケープルートのみを使用するようになり、レヴァントルートはほぼ消滅する。

ヨーロッパとアジアの経済力が逆転

喜望峰ルートの開拓によってイタリアは、インドと東南アジアのルートから切断されることになった。イタリアは、オスマン帝国との貿易は続けたが、東南アジアとの貿易では、もはやほとんど何の役割も果たさなくなってしまう。

イタリアは、香辛料の貿易のほんの一部しか担っていなかったのだ。イタリア経済は、ヨーロッパ内部では重要であったかもしれないが、ユーラシア世界のなかでは、あまり大した役割は果たしていなかった。この時点ではなお、ヨーロッパよりもオスマン帝国、アジアの経済力の方が強かったのである。だが、ヨーロッパのアジアへの海上ルートでの進出は、この関係を逆転させることになった。

ポルトガルのアジア進出を皮切りとして、オランダ、イギリス、フランス、デンマーク、スウェーデンが東インド会社を設立し、アジアとの貿易を促進した。当初はアジアの産品の輸入が主であったが、やがてインドから茶や綿製品を輸入するようになる。

この過程で、商品は、以前ならアジアからヨーロッパに流れていたのが、徐々にヨーロッパからアジアへと流通経路が逆転する。それは、そのままヨーロッパとアジアの経済力の逆転を示す。

国家と関係なくアジアに進出していたポルトガル商人

イタリアが担っていたヨーロッパとアジアとの結節点という機能は、ポルトガルの台頭によって大きく揺らいだ。

ポルトガル帝国については、従来、国家主導型の発展形態が強調されてきた。しかし現在では、商人が、自分で組織をつくり、商業圏を拡大していったという考え方がむしろ主流である。

すなわち、国家が対外進出したことは認められているものの、同時に、それとは無関係にポルトガル商人は自分たちで組織をつくり、ヨーロッパ外世界へと進出していったということが、認められるようになっているのである。

ポルトガルがアジアで占領した地域の多くが、やがてオランダ、さらにはイギリスの支配下に入った。そのため、ポルトガル海洋帝国は衰退したと考えられてきた。ポルトガルが活躍した期間はごくわずかしかなく、イギリスやオランダの東インド会社によって、ポルトガル国家はアジアから「追放された」といわれてきたのである。

しかし、そもそもポルトガル商人たちは、国家とは関係なくアジアに進出していた。ゆえに、ポルトガルの領土が他国に奪われても、ポルトガル人は商業活動を続けることができた。そのことは、多くの人々によって主張されている。また19世紀初頭に至るまで、ペルシア湾からマカオまでの地域の共通語は、ポルトガル語であった。そのためポルトガル人の商業活動は、政治体としてのポルトガル帝国の衰退後も続いた。

16世紀のインド洋では、ムスリム商人とともに、ヒンドゥー教徒であるグジャラート商人らも活躍していた。このような、多様な宗教や宗派に属する商人共存関係は、東南アジアにも見られるものであった。ポルトガル商人は、その一部を形成したにすぎない。だが当時東南アジアにポルトガル商人がいなければ、ヨーロッパがその後この地に進出することは難しかっただろう。

東南アジアには、非常に多くの地域からの商人がいた。まず、ムスリム商人がいた。彼らの多くは、もともとインド出身であった。ムスリムに滅ぼされたとはいえ、マジャパヒト王国(1293〜1520年頃)というヒンドゥー教王国もあった。仏教の王朝もあった。

中国からは、華僑が東南アジアに移住していた。このようななかにポルトガルが参入することは、あまり難しくはなかったであろう。少なくとも、地中海にアジア人が来ることと比較すると、じつに簡単なことであったに違いない。

むろん、公的なネットワークを軽んじてはいけないが、非公式のネットワークが、きわめて大きな役割を果たしていたのである。ポルトガルは、英蘭の東インド会社のような国家のバックアップを受けた巨大な会社は所有していなかった。しかしポルトガル商人は、新世界からアジアまで、自由に航海し、貿易していたのである。

国家としてのポルトガルが、西欧列強との競争に敗れて衰退したことはたしかであるが、それがポルトガル人に決定的なダメージを与えたわけではない。ポルトガルは、オランダと香料諸島(モルッカ諸島)をめぐる争いで敗北したけれども、ポルトガル人はアジア人のネットワークのなかに深く入り込んでいくことができたからである。

インドネシアのチモール島においても、インドネシア全体はオランダの影響力が強く、その中でチモール島はイギリスの影響力が強いという複雑な状況であったのにもかかわらず、ポルトガルの代理人が活躍していた。彼らは一人一人が独立して働き、貿易ネットワークを維持していたのである。

ポルトガル国王が貿易を独占していた商品は、香辛料、金と銀であった。しかし、香辛料の貿易にも私貿易(会社とは別に貿易をする)商人が加わっていた。香辛料において、ポルトガル王室が扱うのは全体の60パーセントにすぎず、残りの40パーセントは、商人が扱っていた。

南シナ海で活動していた中国人と、日本人の倭冦の仲介者として働いたのも、ポルトガル人であった。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月25日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

.jpg)