なぜ中国人は元寇を知らない? 公教育が避ける「中華民族による侵略の歴史」

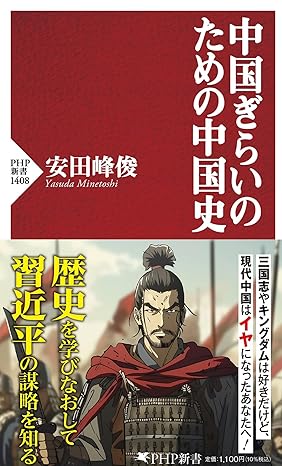

元寇は、日本史においては重要な事件だが、中国ではあまり知られていない。なぜこのような違いが生じたのか?日中での歴史認識の違いを生んだ、中国の公教育の在り方について、書籍『中国ぎらいのための中国史』(PHP新書)より紹介する。

※本稿は、安田峰俊著『中国ぎらいのための中国史』(PHP新書)から一部を抜粋・編集したものです。

日本人にとって「の」大事件

元寇を知らない日本人はほとんどいないだろう。小学6年生の学習指導要領にも記載されており、我が国で義務教育を受けた人は誰もが耳にする歴史用語だ。

蛇足を承知で説明すれば、1274年(文永11年)と1281年(弘安4年)の二度にわたり、大元ウルスのフビライ・ハーンの命令を受けた軍隊が日本の北九州を攻撃した事件である。大元ウルスはモンゴル人の国家だが、当時は中国も支配していたため、こんにちの日本や中国では「元」と中華王朝風に呼ぶことが多い。

元はまず、第一次侵攻(文永の役)で数万人のモンゴル・高麗連合軍を朝鮮半島経由で送り込んだ。ただ、この時期の元は中国南部の南宋をまだ滅ぼせておらず、日本侵攻は南宋への牽制を兼ねた大規模な威力偵察としての側面が強かったとされる。

一方で第二次侵攻(弘安の役)は、第一次と同じ朝鮮半島からの東路軍に加えて、南宋の滅亡で接収された漢人兵士を主体に構成された江南軍も、東シナ海を経由して送り込まれた。元側の兵力は東路軍と江南軍の合計で十数万人以上にのぼったとみられ、本気で日本征服を念頭に置いた陣容だった。

元はさらに第三次侵攻も計画したが、内紛などで結果的に中止した。一方、日本側も鎌倉武士団の奮戦で防衛に成功したものの、対外戦争の負担は鎌倉幕府が滅びる遠因になった。これが元寇のあらましである。

元寇は現代においても、日本人にとっての大事件として記憶されている。なにより、国土に上陸してきた他国の正規軍と大規模な地上戦が起きた事態は、歴史上で元寇と第二次世界大戦だけなのだ(11世紀の刀伊の入寇や15世紀の応永の外寇など、小規模な対外紛争はほかにもある)。

しかも、第二次世界大戦の場合は地上戦の舞台が沖縄と樺太・千島だったが、元寇は日本本土(内地)で戦われた国土防衛戦争である。開戦前に日本側の外交的失敗があったとはいえ、相手側から突然侵略された事態も、元寇がほぼ唯一だ。

仮に敗北していた場合、日本の国家体制や日本人の生活習慣は、この時期を境に大きく変わった可能性が高い。天皇家が存続できたかも疑わしいところだ。

元寇は危うい勝利だっただけに、その後の日本人に変な自信をつけさせた面もあった。元軍が2回とも暴風雨で大打撃を受けたことは、第二次世界大戦中に神国日本のイデオロギーや神風特攻隊が誕生する遠因にもなっている。さまざまな意味で、元寇はその後の日本国家や日本人のありかたに大きな影響を与えたのだ。

中国人は元寇を知らない

一方、中国である。

当時の彼らはモンゴルに征服された立場とはいえ、中国は後世でも元朝を中華王朝の正統に位置づけている。中国共産党は、国内に約629万人いる「少数民族」モンゴル族を中華民族の一部であると主張しており、そのためチンギス・ハン以下のモンゴル帝国の皇帝たちも中華民族の英雄ということになっている。

この定義に従う限り、元寇は中国の自国史の一部である。ただ、「元寇」という言葉は日本側の呼称なので、漢字でこう書いても意味がわかる中国人はほぼいない――。

いや、問題は国による呼称の違いではない。実は、中国側で用いられる「元日戦争」(元と日本の戦争)や「元朝東征」(元の東方征服)と書いたところで、やはり大部分の中国人はピンとこない。理由は彼らの間でこの戦争の知名度が極めて低いためだ。

日本国内にいる大学院生レベルの中国人留学生に尋ねても、元と日本が戦った歴史を「来日後に初めて知った」と答える人が目立つ。中国国内の公教育でほぼ習わないうえ、中国の若者の約半分が受験する高考(ガオカオ・大学共通入試)の歴史科目でも出題されないことから、高学歴層の間ですらほとんど知られていないのだ。

加えて、元寇当時の元朝、すなわち大元ウルスは、初代のチンギス以来の対外拡張方針をまだ継続している時代だった。フビライは中国南部(南宋)と日本以外にも、現代の地名でいう北ベトナム(陳朝)と南ベトナム(チャンパー王国)、ミャンマー(パガン朝)、インドネシア(マジャパヒト王国)、さらに樺太のアイヌらしき集団(骨嵬[クイ])にも遠征軍を送っている。

無数に実施された遠征の矛先に、日本が含まれていたかが気になるのは日本人だけだ。たとえ同じ「中華民族」の行動でも、漢民族にとっての征服者だったフビライが他にどこの国の攻撃を命じていたかは、圧倒的多数の中国人にとって関心の枠外にある。

アカデミックの世界においてさえ、元寇への関心は比較的低調だ。

中国の学術論文検索データベースである『CNKI』(中国知網)で「元日戦争」や「元朝東征」を検索すると、それぞれ6件と14件しかヒットしない。「フビライ+日本」のように検索ワードを工夫すれば、もっと多くの論文が見つかるため、学界の関心はゼロではないはずだが、戦役の学術的な呼称さえろくに定着していない現状は察せられる。

一連の論文をチェックしてみると、習近平政権下で学術研究の制限が強まった2010年代半ばごろから、戦役の実情や元側の内部的な事情を考察する内容が減り、元寇の日本側における受け止め方を論じるといった「搦め手」からの切り口が目立つようになる。

中国は公教育のなかで「中国は歴史上で一度も他国を侵略したことがない」「世界で最も平和を好む国」という(どの口が言うのかと思える)歴史認識を教え続けており、外交部の定例記者会見でもこの主張を繰り返している。習近平についても、「中華民族の血のなかに、他者を侵略して覇道を唱えるような遺伝子はいまだかつて存在したことがない」と述べているほどだ(2021年10月9日、辛亥革命110周年記念大会講話)。

たとえ700年以上前のモンゴル人の皇帝の行動でも、「中華民族」の王朝が明確に他国を侵略した事実を詳しく掘り下げる研究は、現体制下では政治的にあまり喜ばれないのだと思われる。

ただし余談を書けば、中国のウェブ百科事典『百度百科』の「元日戦争」の記事は、なぜか筆致がかなり客観的で、内容も充実している。世間の無関心や政治的な締め付けの陰で、日本史や日本側の元寇研究にも目配りのある研究者が、記事をこっそりと執筆して憂さを晴らしたのかもしれない。

元は「中華王朝」だったのか

中国史において、元朝は異色の王朝だ。

歴史上、万里の長城の外からやってきて中国本土(漢民族の伝統的な居住地域)の全域を制圧した非漢民族王朝は、元朝と清朝だけである。だが、清朝は長い中国統治のなかで、支配層である満洲族が多数派の漢民族の言語や生活習慣を多く取り入れ、「中華王朝」らしい雰囲気を濃厚にまとうようになった。

彼らは王朝の中期まで、漢民族の価値観では夷狄(野蛮人)とされる自分たちがなぜ天命を受けて中華を統治しているのかを、なんとか理論化しようといじらしく努力した形跡もある。一方、元朝の支配者だったモンゴル人たちの漢化は限定的だった。

そもそも、本質的にグローバル規模の存在だったモンゴル帝国にとっては、広大な中国本土ですら帝国のパーツでしかない。彼らはわざわざ中華に染まったり、統治の正当性を理論化したりする必然性を、清朝ほどには切実に感じていなかったように見える(切実になる前に元朝の中国支配が終わったからでもある)。

また、世界史の年表だけを眺めると、1368年の明の建国によって元が滅びたように見えるが、実際の彼らはこのとき中国本土を「損切り」して北方の本拠地に戻っただけだ。元朝の後継政権は、中華世界とは別物の強力な権威として、その後も草原世界で数百年にわたって存在し続けた。

後世の中国人は、約1世紀にわたり中国本土を支配した元朝を、中華王朝の正統に位置づけざるを得なかったが、モンゴル人の側はその評価にさほどの価値を覚えていない(現在、少数民族として中国国家に組み込まれた「モンゴル」族に限れば、自民族の地位向上につながるのでありがたいはずだが)。

こうした複雑な事情もあって、現代中国における元に関係した言説はどこかよそよそしい。中国史上で最大の版図を実現したはずの「中華皇帝」フビライも、中国人の間では人気がない。中国の首都である北京の直接のルーツが、フビライが建設した元の首都の大都であることも、あまり声高には語られない。

そんな微妙な感覚がうかがえる文章が、党の広報サイト『中国共産党新聞網』に掲載されたことがある。

2016年7月7日付の、習近平の外交姿勢を讚える記事だ。その2年前の8月におこなわれた彼のモンゴル訪問を紹介するなかで、党のこの手の文章には珍しく、フビライや元寇に言及している。

ただ、記述はこのようなものである。

「日本の『神風』特攻隊の名称は、モンゴルと関係がある。約八百年前(原文ママ)、中国と朝鮮半島をすでに制圧したフビライは日本を攻撃することを決めたが、強大なモンゴル艦隊は突如として襲来した台風により打ち砕かれ、日本は安全を保つことができた。『神風』の名はこれに由来する。モンゴルがソ連の支配を脱してから、日本はほどなくモンゴルの密接な友人となり......」

自国史の話とは思えない他人事感だ。元朝を中華王朝として認めざるを得ないものの、対外侵略はモンゴル人がやったことで、中国とは無関係。そう言わんばかりの書き方に思えるのは私だけではあるまい。

「中国は歴史上で一度も他国を侵略したことがない」

そんなお約束を嘯くためにも、現代中国にとって元朝の歴史は頭が痛い。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月25日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

.jpg)