進まぬ「東京一極集中」解消…なぜ“住みにくい東京”に京阪神からも人が流入するのか?

2020年10月30日 公開

2024年12月16日 更新

「地元化」する東京

東京への人々の流入は、1960年代の高度経済成長期、そして80年代後半のバブル経済期、そして2000年代以降において増加した。その大半が進学時、および就業時における移動である。

とりわけ、2000年代以降、グローバル化が進むと同時に、少子化が進行し、売り手市場に転じた大学生の大企業志向が強まる。その受け皿となる企業は東京に集中している。

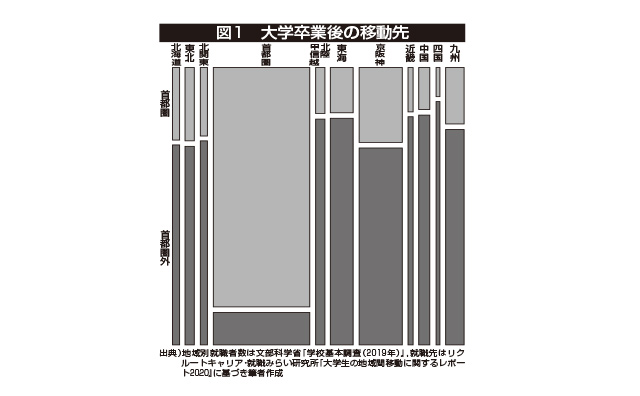

図では、2019年に大学を卒業し、就職した学生数(地域別)を横幅で、就職先が首都圏かそれ以外かを縦幅で示した。ここから、大学進学時点で首都圏への集中が生じているうえに、その9割弱の学生が卒業後もそのままとどまること、および、首都圏以外のどの地域でも2割前後の学生が就職時に首都圏へ移動することがわかる。

とくに、学生数が2番目に多い京阪神が、就職時の首都圏への移動割合が最も高い地域の一つになっていることは目を引く。これは、京阪神地域が、大学の多さに比して、魅力ある就職先が乏しいことを意味する。

東京から流出する人間は極めて少ない。生まれた地域に住み続けるという意味での「地元化」の傾向は、東京のほうがそれ以外の地域よりも強い。東京一極集中は、地方から東京へ流入する若い人々だけではなく、東京にとどまり続ける人々によってもたらされているのだ。

では、なぜ東京に人々はとどまるのか。東京は必ずしも住みやすい都市ではない。規模の大きさや密度の高さは、通勤通学時間の長さ、物価の高さ、さらに災害への脆弱性などのコストを人々に強いる。

たしかに、ICTや金融に関わる高度な専門性を活かせる職場は、東京以外では見つけにくいが、そうした職業に就く人ばかりではないだろう。

答えは、東京を含めた日本全体において、若者以外の流動性が低いことである。その根底にあるのは、「職」と「住」の問題、すなわち日本型組織における業務形態の特徴と住居のあり方である。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:12月31日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史

- 「台湾有事は日本有事」の意味とは? 地政学で読み解く危機の現実

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 習近平の「暗殺未遂数」は歴代トップクラス

- 40度の夏は「人災である」 世界で最も深刻な日本の猛暑の原因

- 七三一部隊はいかにして生まれたか? 石井四郎がソ連の細菌兵器から得た口実

.jpg)