七三一部隊はいかにして生まれたか? 石井四郎がソ連の細菌兵器から得た口実

日本帝国陸軍軍医 石井四郎中佐(写真=Pacific Atrocities Education/PD-Japan-oldphoto/Wikimedia Commons)

七三一部隊──。正式名称は関東軍防疫部(1940年より関東軍防疫給水部〔満洲第六五九部隊〕。七三一部隊はそのなかの本部を指すが、一般的に部隊全体の通称とされる)。

戦場の日本兵に飲用水を供給し、細菌感染を防ぐ防疫給水を表看板に掲げ、背後で細菌戦に使用する細菌兵器の開発と製造、およびそのための人体実験(生体実験)を繰り返した部隊だ。

彼らを統括したのは、部隊の創設者で京都帝国大学(現京都大学)医学部出身の陸軍軍医(最終階級は軍医中将)、石井四郎である。

本稿では、その七三一部隊の成り立ちについて、広中一成氏に解説して頂く。

※本稿は、広中一成著『七三一部隊の日中戦争』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです

ベールに包まれた七三一部隊

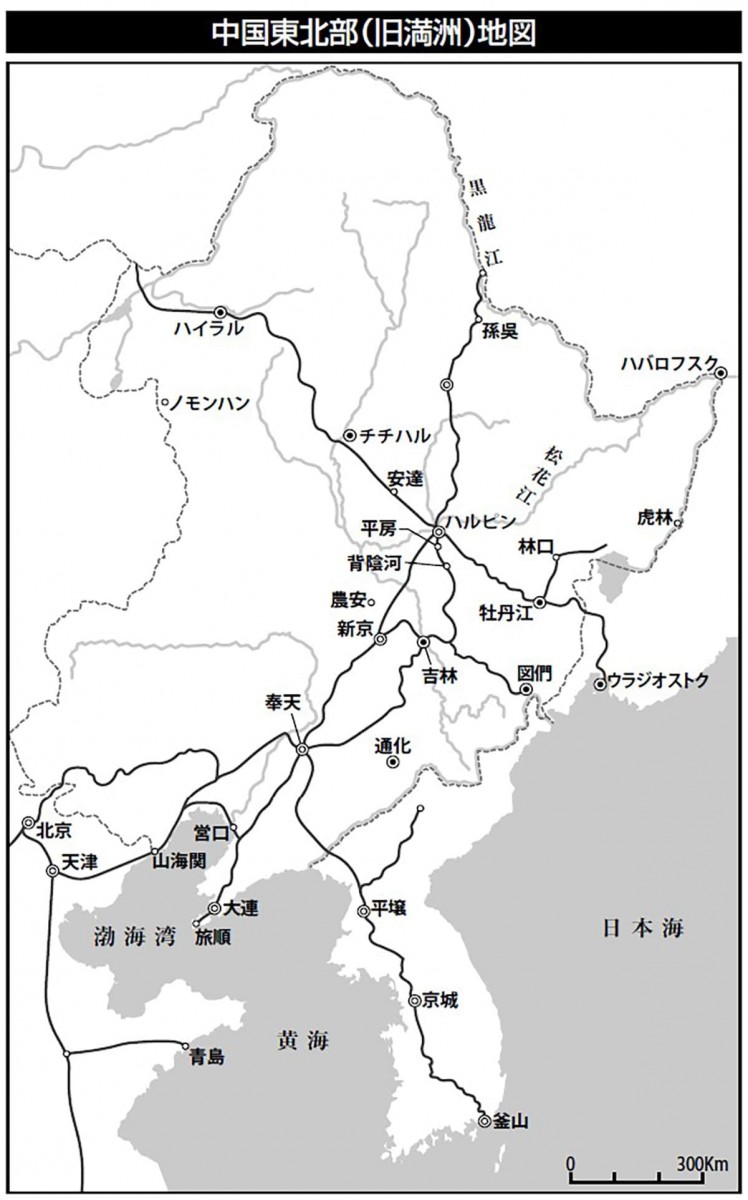

鉄道路線は関連の主要部分のみ。七三一部隊は、ハルピンを本部とし、林口・牡丹口・孫呉・ハイラル・大連に支部(大連は出張所とも)を置く(「トンプソン・レポート」、『標的・イシイ』所収をもとに作成)

満洲国成立翌年の1933年、石井は黒龍江省哈爾濱郊外の背陰河(はいいんが)に東郷部隊(背陰河細菌試験所。東郷は石井の変名)と称する組織を結成。細菌の感染力を調べる人体実験に取りかかる。

防疫研究室で石井とともに細菌研究をし、のちに栄部隊を率いた軍医の増田知貞が戦後サンダースに語ったところによると、35年には満洲に細菌の入ったアンプルやガラス瓶を持ったソ連のスパイが多数入り込んでおり、日本側憲兵が彼らを逮捕して容器の中身を確認したところ、赤痢菌と炭疽菌、およびコレラ菌の混合物が見つかったという(「日本における科学情報調査レポート」(1945年9月─10月)、『標的・イシイ』所収)。日中戦争を前にすでにこのとき満洲では、ソ連による細菌戦が始まっていたのだ。

同じく防疫研究所で石井の部下だった北條円了によると、関東軍哈爾濱特務機関が捕らえた満洲匪賊のひとりからソ連製の試験管が発見され、石井の命令のもとそれを防疫研究室で検査したところ、内容物からチフスやコレラなど数種類の細菌が見つかった。

「之れに依りソ聯の細菌謀略の一端が判明し、石井軍医大佐は日本軍でも是非此の細菌戦研究所を設立し、之れが防衛策を研究する必要があると陸軍省や参謀本部の当事者を説得して、遂に昭和八年満洲ハルピンの東方の背陰河に細菌兵器の研究所(石井部隊)の設立を見るに至ったのでした」(北條圓了「私の滞欧回顧録」、『大戦中在独陸軍関係者の回想』所収)

ソ連の細菌戦は、石井が満洲で細菌兵器開発に取り組むための絶好の口実となったのだ。

そして、東郷部隊設立から3年後の36年8月、背陰河近くの平房(へいぼう)に石井を部隊長とする七三一部隊が新たに発足する。平房は哈爾濱から南へ20キロメートルほどのところにあり、約6平方キロメートルの範囲に6つの村が集まっていた。

平房に七三一部隊の設立が決まると、そこにいた住民は退去を命じられ、38年までにおよそ3.4平方キロメートルの耕作地と周辺の牧草地、および森林が日本軍に接収された(『死の工場』)。背陰河の東郷部隊の区画が約500メートル四方だったことと比べると、七三一部隊の大きさはそれをはるかにしのいだ。なぜ日本軍はこのときこのような巨大な組織を作ったのか。

東郷部隊が成立した33年以降、日本ではマスメディアを中心に「1935、6年の危機」が叫ばれるようになる。この危機とは、33年に満洲事変を調査したリットン報告書に反発して日本が国際連盟脱退を通告し、これが35年に正式発効されることで生じる日本を取り巻く国際情勢の大きな変化をいう。

これに備えるために日本陸軍は、画期的な軍制改革を断行するための国防の根本方針の検討に入る。このなかで参謀本部の永田第二部長は、来たるソ連との対決を前に日満中3国のブロックを形成していく必要があると述べた。また、満洲事変を主導し、このとき参謀本部作戦課長だった石原莞爾大佐は、極東ソ連軍の戦力増強に強い危機感を抱き、満洲の育成と対ソ防衛の強化を急ぐよう主張した(『関東軍〈1〉』)。

これら意見を受けて、36年6月3日、日本陸軍は「帝国国防方針」・「国防に要する兵力」・「帝国軍の用兵綱領」を改定する(『日本国防の悲劇』)。そして、満洲における対ソ防衛の柱のひとつとして、東郷部隊をさらに大きくした七三一部隊を成立させたのである。

七三一部隊が発足する4カ月前の4月23日、関東軍参謀長の板垣征四郎少将から陸軍次官の梅津美治郎中将に提出された「在満兵備充実ニ対スル意見」(「陸満密綴 第10号」所収)によると、七三一部隊は「予定計画の如く昭和十一年度に於て急性伝染病の防疫対策実施及流行する不明疾患其他特種の調査研究並細菌戦準備の為関東軍防疫部を新設す」とあり、七三一部隊の任務が防疫対策と細菌戦の準備であることがはっきりと示されていた。

また、当時哈爾濱駐屯の第二師団で師団長を務めていた岡村寧次中将は、七三一部隊の設立について、「本省では、大臣、次官、軍務局長、軍事課長、医務局長ぐらい、関東軍では小磯(小磯國昭中将─引用者注)参謀長と私だけが知っているという極秘中の極秘事項とし、私だけが直接石井と密会して中央と連絡するということになっていた。しかし時日の経過に伴い、現地に秘密機関が現存しているため自然に、その所在を軍内の多くの者が知るようになった、その内容は熟知しないまでも」(『岡村寧次大将資料』上巻)と回想している。

七三一部隊の存在は日本軍内に知られていても、彼らが何を行なっていたかは関係部門のトップ以外ほとんど知られていなかった。

元関東軍総参謀副長で、戦後シベリアに抑留され、戦犯を裁く通称「ハバロフスク裁判」で証人として尋問を受けた松村知勝は、七三一部隊の存在が公にされなかった理由を次のとおりに語る。

「此の部隊の編成及び部隊で行われていた細菌兵器研究業務に関連する費用は、議会に対する特別報告を必要としない関東軍非常軍事予算に繰入れられて居りました。此の事は、議会に席を占め、軍事問題に疎い人物に対して部隊の業務を極秘にしておく可能性を与えました」(『細菌戦用兵器ノ準備及ビ使用ノ廉デ起訴サレタ元日本軍軍人ノ事件ニ関スル公判書類』。以下、『公判書類』)

なお、近藤昭一によると、ソ連は七三一部隊の存在を、日本で活動していたドイツ人スパイ、R・ゾルゲから37年に伝えられていた。この情報は当時首相でゾルゲと交流のあった近衛文麿の周辺から入手したという(『死の工場』の近藤の訳註)。

東郷部隊発足前の32年8月、関東軍作戦主任参謀として満洲に赴任した遠藤は、石井に研究費として機密費から20万円(現在の価値で約8億円)を渡す(『日中十五年戦争と私』)。

この前年の陸軍全体の機密費の総額が14万円(『昭和陸軍秘録』。現在の価値で約5億5000万円)だったことを考えると、石井に投じられた研究費はきわめて高額だったことがわかる。以後も七三一部隊の活動は関東軍から供与される膨大な費用によって支えられていく。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月25日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

.jpg)