「安保条約があっても」米が日本に援軍を送らない“明確な根拠”

外敵が侵攻するしてくるまで反撃できない日本

憲法第九条やそれから誕生した専守防衛という概念が日本の国防思想に幅広く浸透してしまった結果、「外敵が自衛隊を直接攻撃した段階、あるいは外敵が日本領域(領空、領海そして領土)に侵攻してきた(あるいは、侵攻してくる状況が明確になった)段階になって初めて迎撃戦を開始することができる」という基本的思考が日本社会には深く浸透してしまっている。国防当局といえどもその例外ではない。

そのため、いくら国防のために軍事合理性があるからといっても、外敵の目に見える形での軍事攻撃が開始されるまでは、敵に先手を打って強力かつ効果的な軍事的対策を実施することすらできない。すなわち専守防衛というアイデアがまかり通ってしまっている。

このような専守防衛概念に固執していると、外敵が日本領域に向かって接近している状況を捕捉していても、外敵から攻撃を仕掛けてこない限り対応できない。

日本の領域の限界線である領海外縁線(その上空には領空外縁線、以下、海空合わせて「領海線」と呼称する)を外敵が越えた時点で初めて外敵を迎え撃つことが可能となるのだ。

海岸線からわずか12海里の領海線周辺まで敵が侵攻してきた段階で迎撃戦を開始するのではあまりにも遅きに失する。しかし歴代内閣の専守防衛の解釈に拘泥(こうでい)する限り、このようなぎりぎりの海域を防衛ラインの最前線に据えるしかないのである。

(1海里は1852m。船が1時間に1海里進む速度を1ノットという。戦闘用の軍艦の最高速度は30ノット強程度のものが多い。輸送艦の最高速度は20ノット強程度である。したがって領海線に達した敵艦艇は30分以内にわが海岸線に到達してしまうのだ)

現代の兵器や通信手段の性能からは領海海域は日本沿岸域と見なすことができる。日本の領海線を防衛ラインの最前線とするということは、つまり「島嶼防衛の鉄則」から見ると、通常は第三防衛ラインを設定すべき海域に第一防衛ラインを設定していることを意味している。

要するに、外敵の侵攻を阻止するための海洋での防衛ラインは海岸線ぎりぎりの沿岸域のみであり、これでは海岸線での地上戦を当初より想定せざるをえない。

実際に海岸線での地上戦が大前提になっていることは、自衛隊の装備体系などから明らかである。すなわち「外敵は一歩たりともわが海岸線には上陸させない」という「島嶼防衛の鉄則」は日本国防当局の頭のなかには存在しない、あるいはそのような構想は排斥されているのだ。

そして、海岸線での地上戦のみならず、海岸線沿岸域を突破してさらに侵攻してきた敵を内陸で迎え撃って敵侵攻軍に打撃を与えつつ持久戦に持ち込み、日本各地から増強部隊を集結させて反撃に転ずる、というのが現代日本の「本土決戦」のシナリオである。

実際には、内陸で「本土決戦」を実施している間に、日米安全保障条約第五条が発動されてアメリカ軍救援部隊が駆けつけ、アメリカ海軍艦隊や航空戦力によって敵の海上補給線を打ち砕き、アメリカ海兵隊が敵侵攻部隊の背後側面から上陸して内陸で持久態勢をとっていた自衛隊と挟み撃ちにする。やがて、アメリカ陸軍の大部隊も日本に到着して敵侵攻軍を完全に撃破する、というシナリオが期待されている。

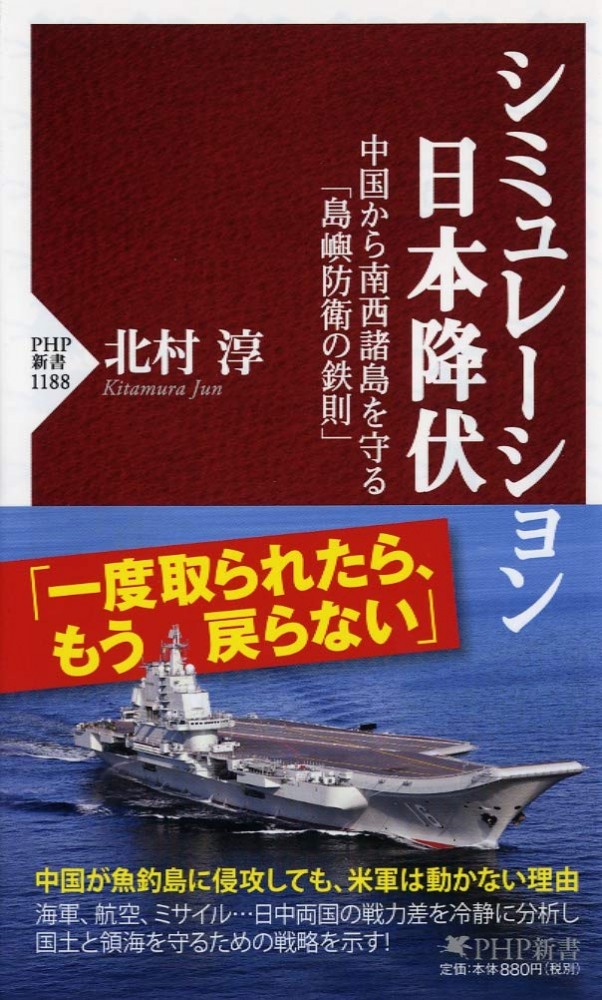

敵の侵攻目的地が離島である場合においても、島嶼周辺沿海域の一重の海洋防衛ラインでは敵侵攻軍を撃退することはできないことが大前提になっている。そのため、「いったんは敵に島嶼を占領させ、しかるのちに奪還戦力を集結して島嶼奪還作戦を実施する」というのが日本国防当局の基本的方針となっている。

ただし、現状では島嶼奪還作戦を自衛隊単独で実施することがきわめて困難なことを認識している日本国防当局は、海兵隊をはじめとするアメリカ救援軍の到着を待って日米共同作戦として実施することを期待しているのである。

次のページ

脆弱な防衛態勢を放置し続ける日本に、アメリカの援軍は来ない >

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月20日 00:05

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史

- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」

- 習近平の「暗殺未遂数」は歴代トップクラス

.jpg)