『ビハインド・ザ・コーヴ』監督が語る、反捕鯨プロパガンダとの戦い方

2019年03月06日 公開

2024年12月16日 更新

2018年9月に開催されたIWC総会の様子(撮影:八木景子)

2018年9月に開催されたIWC総会の様子(撮影:八木景子)

日本政府は昨年12月26日、鯨資源の管理を担うIWC(国際捕鯨委員会)からの脱退と1988年以来となる商業捕鯨再開を表明した。今年7月から、日本近海の排他的経済水域内(200海里)において商業捕鯨を再開する予定である。

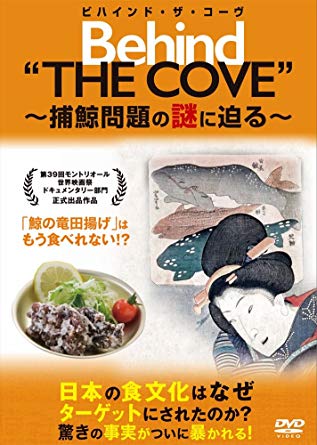

八木景子氏は2015年、和歌山県太地町のイルカ漁を批判した『ザ・コーヴ』(2009年、米アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞)の反証として『ビハインド・ザ・コーヴ 捕鯨問題の謎に迫る』を発表し、大きな話題を呼んだ。捕鯨をめぐる政治の裏側を取材した八木監督が、反捕鯨国の実態、そして捕鯨を巡るプロパガンダ(政治宣伝)への対処法について語る。

※本稿は『Voice』3月号、八木景子氏の「反捕鯨プロパガンダに屈するな」を一部抜粋したものです。

聞き手:編集部

欧米諸国の日本に対する差別意識

――ノルウェーやアイスランドは商業捕鯨を行ない、アメリカ・アラスカ州に住むイヌイットなどの先住民族にも例外的に捕鯨が認められています。にもかかわらず、なぜ日本ではこれまで、商業捕鯨が認められてこなかったのでしょうか。

【八木】 根底には、欧米諸国の日本に対する差別意識や、そこから生じるアメリカの政治圧力が作用していると思います。

1982年にIWCが商業捕鯨の一時停止を決定した際、捕鯨国であるアイスランド、ノルウェー、日本は異議申し立てを行ないました。

そのときアメリカは日本に対し、反対すればアメリカの200海里内での日本の漁業を認めない、とあからさまな圧力をかけてきた。結果、脅しに屈した日本は異議申し立てを撤回しました。

ところが、アメリカはノルウェーとアイスランドには大した注文を付けず、両国は現在も堂々と商業捕鯨を行なっています。これが「日本いじめ」でなくて何でしょうか。

『ビハインド・ザ・コーヴ』のなかでも、ノルウェーの科学者が「アメリカ政府は『ノルウェーには手出しはしない』と言っている」と語るシーンが出てきます。

人種差別という言葉はあまり使いたくありませんが、日本が白人社会から差別を受けている事実は、綺麗事抜きで認めざるをえないでしょう。

とりわけ高度成長期にあった1970~80年においては、経済大国にのし上がった日本が欧米諸国から嫉妬と怒りの的になったのだと思います。

――それにしても不思議なのは、かつてはアメリカやイギリス自身も、捕鯨を積極的に行なっていました。なぜ反捕鯨国に転じたのでしょうか。

【八木】 平たくいえば、欧米諸国にとって鯨の利用価値がなくなったからです。

アメリカがかつて捕鯨を行なっていたのは、鯨から採れる油が目的です。油を採取した残りは捨てており、鯨の身体全体を余すことなく利用した日本の伝統捕鯨とは対照的です。

しかしアメリカでは、1859年に石油採掘を始めてオイルラッシュが起きて以降、鯨油の需要がなくなりました。捕鯨は徐々に下火になり、1940年に中止を決めます。

さらにIWC創設後の1950年代、あらかじめ決めた制限頭数の捕獲量に達するまで各国が競争で鯨を捕る「オリンピック方式」がアメリカ主導で採用されました。

「よーいドン」で一斉に競わせるとやはり日本は強く、50年代に日本は世界最大の捕鯨国になります。

ところが日本が勝ったのが面白くなかったのか、1959年には「オリンピック方式」が廃止され、63年にはイギリスが捕鯨を中止。

もはや鯨を捕る必要性がなくなった欧米諸国は反捕鯨に転換し、掌を返したように日本を非難するようになったのです。

――決められたルールのなかで日本が圧倒的な力を見せると、反捕鯨国はルールそのものを変えてしまう。

【八木】 反捕鯨国のなかには「欧米諸国には捕鯨に対する贖罪意識がある」と指摘する声があります。しかし彼らは反省しているのではなく、その都度、自国の都合のいいように理由を付けているにすぎません。

捕鯨を行なう人びとを時代遅れの後進国と決め付けるプロパガンダにおとなしく従ってきたのが問題だったのです。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月13日 00:05

- 「私が長官を撃ちました」 國松長官狙撃事件の真犯人は誰か

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- なぜ日本だけが「目の敵」にされるのか 習近平政権が台湾問題で絶対に譲らない理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点

- イギリスでさえも二大政党制が融解 ヨーロッパに見る従来型政党政治の限界と模索

- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

.jpg)