門田隆将 オウム死刑囚・井上嘉浩の5000枚の手記は何を語るのか

2018年12月26日 公開

2024年12月16日 更新

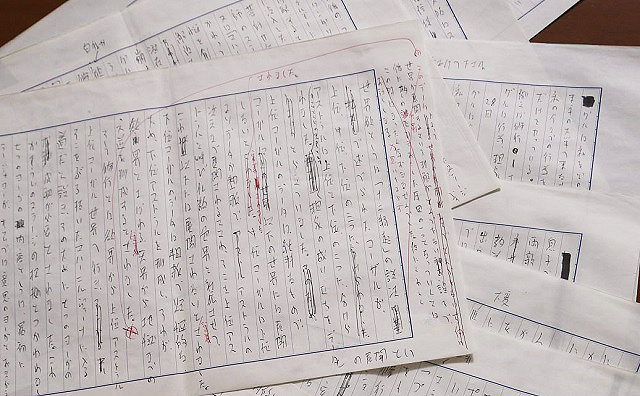

嘉浩が獄中で書いた手記(草稿)の一部。何度も書き直し、清書していった。清書したものだけでも、400字原稿用紙に換算して5000枚以上の防大な数にのぼる。

嘉浩が獄中で書いた手記(草稿)の一部。何度も書き直し、清書していった。清書したものだけでも、400字原稿用紙に換算して5000枚以上の防大な数にのぼる。

※本稿は、門田隆将著『オウム死刑囚 魂の遍歴』(PHP研究所)より一部抜粋、編集したものです。

人の「命」を奪ってしまったのはどんな人間か

死刑囚と、死刑囚を持った家族――。

そんな言葉を聞いたら、多くの人はどんな感想を持つだろうか。おそらく、自分とは関係のない、暗く遠い世界のイメージを持つに違いない。

筆者は、40年近くジャーナリズムの世界にいる。多くの事件や出来事の取材をしてきた。そのために、死刑囚とも、少なからず関わりを持ってきた。

その中に、オウム事件の死刑囚・井上嘉浩がいた。

2018(平成30)年7月6日、井上は、大阪拘置所で死刑を執行された。教祖・麻原彰晃を筆頭に、井上を含む7人の教団幹部が一斉に絞首刑となり、20日後の7月26日には、残りの6人も後に続いた。

まじめで優しかった息子がオウム犯罪に手を染め、一転、被害者の憎悪の対象となる死刑囚となり、その結果、どん底に突き落とされた家族の苦悩を、私は見てきた。

息子の行為を詫び、ひたすら犠牲者の冥福を祈りつづける両親には、最後に息子の「死刑執行」という現実が待っていたのである。

私は被害者側からの作品を数多く書いてきた。被害者の無念を知らずして、悲劇をなくすことなど、とても考えられないからだ。

なんとしても被害者の、そして遺族の慟哭を知って欲しい。そんな願いを込めて淡々と事実描写だけをつづけてきた。しかし、今回の作品では、加害者側の事実描写をさせてもらおうと思う。

刑事事件を引き起こした罪人、特に死刑囚には、憎しみと罵りの言葉が浴びせられる。当然だろう。

人間には、何があろうとも踏み外してはならない一線がある。

いくら洗脳されようと、信じている人物にどう唆されようと、人の「命」を奪うことは絶対に許されない。

それをやってしまったのは、果たしてどんな「人間」なのだろうか。

愛する家族がなんの罪もないのに命を奪われたことに耐えられる人は、いるはずがない。加害者に対して寛容な気持ちを持つことなど、被害者遺族には想像もつかないだろう。

しかし、井上の場合は、遺族から憎悪の言葉を受けるだけではなかった。

本書で記すように、周囲の多くの支えによって目醒めたこの若者は、「真実を語り、二度とこのような犯罪を起こさせないことが自分にできる被害者への最大の償つぐない」という信念のもと、法廷でさまざまな証言をおこなっていく。

その井上の行動は当然の帰結として、かつての仲間からの激しい反発を生んだ。

オウム裁判において、被告人となっている他のオウム元幹部たちは言うに及ばず、彼らを担当する弁護士、あるいはこれに追従するジャーナリストやウォッチャーたちの憎しみの対象となった。

それは、やがて井上に対するマスコミの報道全般にまで及び、まさに“総バッシング状態”となる。

批判の中には、「井上は、自らの罪を軽くするために虚偽の証言をおこなっている」という、痛烈にして、耐えがたい攻撃もあった。

そのバッシングのさなかに拘置所で息子と面会した井上の父親は、自ら綴った回想録の中で、その時のようすをこう振り返っている。

〈「私は一度だって自分が助かりたいとか罪を軽くなりたいとか考えたことはありません。ところが教祖がすべての罪を部下になすりつけるというあまりにも卑怯な態度をとるので、やむを得ず立ち向かっているんです。そのことを誰も分かってくれない」

嘉浩の目から大きな涙が絶え間なくこぼれてきた。悔しかったのだろう。

自分が助かりたいばかりに、かつての教祖を裏切ったと、そうした報道はこれまで耳にしていた。当然、嘉浩の耳にも、それに類した報道は入っていたに違いない。

「わかった」

そう答えることが、私には精一杯だった〉

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月09日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点

- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 量子コンピュータ開発における日本の勝ち筋 周回遅れの現状を覆す4つの戦略

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 誰が常任理事国の横暴を止めるのか? 大国が裁かれない「構造的矛盾」

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」

- なぜモテない? 「パートナー探しが無理ゲー」になった進化論的背景

.jpg)