門田隆将 すべての罪はわが身にあり――その言葉を嘉浩は何度もくり返した

2018年12月27日 公開

2024年12月16日 更新

※本稿は、門田隆将著『オウム死刑囚 魂の遍歴』(PHP研究所)より一部抜粋、編集したものです。

井上嘉浩との面会

2009年から2010年にかけて、私は、井上嘉浩と四度にわたって面会した。最高裁判決をはさんでのことである。

自身の運命を決める判決を待っている時の嘉浩と、そして判決後の嘉浩――私は、そのありのままの姿に接し、彼と意見を交わすことができた。

「もうすぐ嘉浩との面会が、家族や一部の支援者以外、できなくなります。嘉浩に会ってやってもらえませんか」

父親からそんな声をかけてもらったのは、最高裁判決が近づいた11月半ばだった。私はその時、ハッとした。

最高裁で仮に上告が棄却されれば、死刑確定者は「外部交通権」が制限され、家族や一部の関係者以外、面会が遮断される。

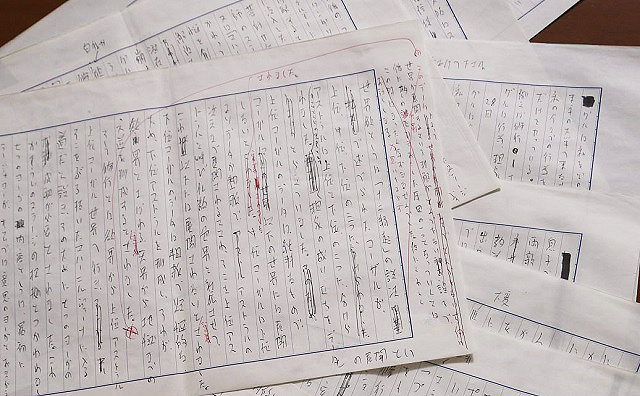

それまで、私は、アーナンダこと井上嘉浩のことを何度も記事にしている。『週刊新潮』の特集班デスクだった頃は、ある時は、法廷での嘉浩の爆弾証言を取り上げ、またある時は、彼が獄中から両親宛てに送ってくる書簡や詩、歌などを取り上げる記事も書いている。

父親に助力をいただき、私は、さまざまなことを取り上げてきたのだ。

しかし、いつも法廷で彼の姿を見ている私にとって、敢えて面会をする必要もなかった。だが、父親の話を聞いて、私は、「今を逃したら、もう実際には会えなくなる」という現実に気づいたのだ。

「是非、一緒に連れていってください」

私は、すぐに父親にお願いをした。

2009年11月27日、こうして私と井上嘉浩との面会は実現した。

数多く裁判を傍聴し、そして記事も書いてきた私にとっては、嘉浩とは初対面というより、“旧知”といった感覚さえあった。

午後1時過ぎ、6階の3番面会室に私たちが案内されると、まもなくエンジ色のジャージ姿の嘉浩が姿を現わした。

「門田さん、わざわざ会いに来ていただいて、ありがとうございます!」

嘉浩は、開口一番、そう言った。彼もまた、私のことを旧知の間柄であるかのように思っていてくれたのかもしれなかった。

かつて、オウムの若き指揮官と言われた嘉浩も39歳。ほぼ1か月後には満40歳となる。

(ああ、さすがに歳がいってきたなあ)

私は、そう思った。法廷で見てきたより、少しだけふっくらしたように思えた。よく見ると、髪の毛も、鬢のあたりにやや白いものが混じっている。

自身の裁判や麻原法廷のほか、多くの法廷に出て来た頃の嘉浩には、若さがあった。法廷に入る時、証言台に立つ時、あるいは法廷を出る時に、嘉浩がおこなう直角に曲げるお辞儀、いわゆる“90度の礼”は、私の中では、いつしか見慣れた光景となっていた。

それは、本来の嘉浩の持つ誠実さが身体全体から滲み出るものだったと言っていいだろう。ただの「犯罪者」という枠では捉えにくい、井上嘉浩という人間の持つ不思議な、いわば独特の“空気”を彼はいつも漂わせていた。

逮捕された時は25歳だった嘉浩。その後の15年を彼はこの拘置所で過ごし、身体に年輪を刻み込んできたのだ。

拘置所から「外」へ出るのは、裁判所に出廷する時だけという生活を彼はずっと送って来た。証人として裁判に出廷する回数は、ゆうに100回を超えた。

さすがにオウム裁判がほとんど終結して来たことで、嘉浩が裁判所に向かうこともなくなった。それと共に、私が法廷で直接、彼を見る機会もほとんど、なくなっていた。

その意味では、“久しぶり”に会うような感覚に私は捉われていた。

次のページ

「私が犯した過ちは、絶対にもうしないようにして欲しい」 >

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月09日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点

- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 量子コンピュータ開発における日本の勝ち筋 周回遅れの現状を覆す4つの戦略

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 誰が常任理事国の横暴を止めるのか? 大国が裁かれない「構造的矛盾」

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」

- なぜモテない? 「パートナー探しが無理ゲー」になった進化論的背景

.jpg)