アスリート社員は職場の戦力として期待されない? 「企業スポーツ」が抱える課題

2024年08月06日 公開

2024年12月16日 更新

企業スポーツ選手としての活動は時代遅れで必要ないものなのか。『Voice』2024年8月号では、一橋大学経営管理研究科経営管理専攻准教授の中村英仁氏が、企業活動とスポーツ活動の「バランス理論」を参照しながら、現状の課題とあるべき姿を論じる。

※本稿は、『Voice』(2024年8月号)より、より抜粋・編集した内容の前編をお届けします。

企業スポーツ選手のキャリアの現状

1990年代に戻ればサッカー、最近ではバスケットボールやラグビーが、企業スポーツからプロ化の道をたどった。そのようなプロ化時代からすると一見、企業スポーツはもう時代遅れで必要ないように思えてしまうかもしれない。

しかしそれは間違いだ。たとえば2016年のリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックの日本代表選手のうち約8割が学生以外の企業スポーツ選手であった。日本において企業スポーツはいまだ重要な制度である。

企業がこれだけ多くのエリートアスリートを雇用するなか、最近注目を集めているのが、企業スポーツ選手のキャリアの問題だ。彼らはアスリートが本業なので、従業員として十分な業務スキルを形成できてはいない。しかしそのようななかでも、選手には一般従業員としても会社に適応してもらいたいと企業は考えている。

スポーツ庁の調査によれば、アスリートを採用した企業のうち、彼らを通常社員の戦力として期待していると回答した割合は、約6割存在する。その他、期待をしていないという割合は約1.5割、アスリートによりけりだ、と回答しているのが約1割である(残りはどちらともいえないという回答)。

こうした現状をどのようにとらえればよいか。一つ目の議論は企業スポーツを肯定するもので、通常社員の戦力として期待する割合にはまだ改善の余地があり、それをたとえば8割や9割に増やせるか、というものだ。

二つ目は、プロ化によるスポーツの高度化またはスポーツのビジネス化が進むなかで、企業スポーツ選手ではなく、通常社員が従事する労働をしない、プロ的な選手との契約をやはり増やすべきだ、という議論もある。企業スポーツの今後は、どちらであるべきなのか。

この議論に関して、個人的な意見を示せる方々は多い。しかし、組織として企業スポーツがどのようなかたちであるべきか、の意見をもてていない企業は少なくない。議論が二分するなか、選手が強くなるほど、また強い選手を採用するほど、既存の企業スポーツの枠組みで対応しきれない状況が生じている、という悲鳴を現場でよく聞く。

ここでいう枠組みとは、予算や人事制度などを意味する。対応しきれない状況とは次のような例である。

選手が強くなると海外合宿が多くなる、その場合の予算はどうするのか? 選手が強くなると社業への勤務時間が短くなる、仕事の評価はどうするのか? 昇進はさせられるのか? といった事例である。こうした問題に対応するには、組織として企業スポーツ選手の在り方に明確な意見をもたなくてはならない。

企業・アスリート間の「バランス」

こうした問題への本質的な対処方法は、世の中では議論されていないように思われる。具体的な対処方法はもちろん重要だが、より大事なのは、この問題に対処するための考え方である。本稿では、この考え方を提示したい。

その考え方とは、企業とアスリートとのあいだのバランスをよくみようというものである。バランスというのは、企業がより利潤を追求したい場合や、アスリートがより競技力を高めたいと考えた場合に生じるすれ違いを認識し、それを、いわゆるWin-Winのかたちで解消できる、しかもよりWin-Winの度合いが高いようなやり方を模索することである。企業スポーツの在り方を、いまの時代にあわせてアップデートするには、この考え方を活用せねばならない。

そこで本稿では、企業活動とスポーツ活動という一見矛盾した活動において、バランスをうまくとるための視座を提供する。

この考え方は、企業スポーツを始めた段階、アスリート採用を始めた段階では、あまり必要ではない。また最初から、「採用するアスリートによって異なる」という柔軟性をもった組織にとって必要な考え方ではない。ある程度時間が経過し、既存の組織に慣性が生じ、既存の制度運用が硬直的になり始めたころに、必要になってくる考え方である。

近年、企業スポーツのもつ伝統がむしろ硬直的に作用し、アスリートと企業とのコミュニケーションに齟齬が生じていることが多くみられる。そうした問題には、具体的な対処方法を求める前に、企業とアスリートの考え方の違いを理解し、互いがどの方向にむかって進むのかの対話を始めることが重要だということを伝えていきたい。

企業スポーツが成り立つには

そもそも企業スポーツとは、北海学園大学元教授の澤野雅彦氏によれば「企業がスポーツ選手を従業員として雇用し、企業の金銭を含む物理的援助・サポートのもとで、仕事の一環として、あるいは終業後におこなうスポーツ活動」である。

なぜ企業は、企業スポーツに取り組むのか。大阪大学の佐々木勝教授によれば、企業スポーツの経済的メリットは、①従業員の健康促進、②従業員のモラール向上、一体感の醸成、帰属意識の向上、③企業の広告宣伝、④企業の社会的責任である。

こうした効果を得るためにもちろん、スポーツ選手を自社に雇用せずにプロとして契約することも可能である。しかし企業内部にスポーツ選手を抱えるということが費用対効果としてベターであると考える企業は存在し、そのような企業が企業スポーツという形態を選択していると理論的には考えられている。

スポーツは根源的に考えれば遊びであり、広く言えば文化的な活動である。しかし企業は経済活動、すなわち特定の財やサービスを生産してそれから生じる利潤を最大化することを目的としている。企業が、その目的達成とスポーツ選手を雇用することとのあいだでいかにバランスをとっているのか、という点は不思議に思われる。

その疑問を解消するうえで、スポーツ経済学の、スポーツ活動と企業活動とのあいだのバランスについての考え方が応用できる。この考え方は、イギリスのリーズ大学のスポーツ経済学者、ジェラルド・ビル教授によって2005年に発表された考えに基づく。本稿ではこの考え方を、簡単に「バランス理論」と呼ぶことにしよう。

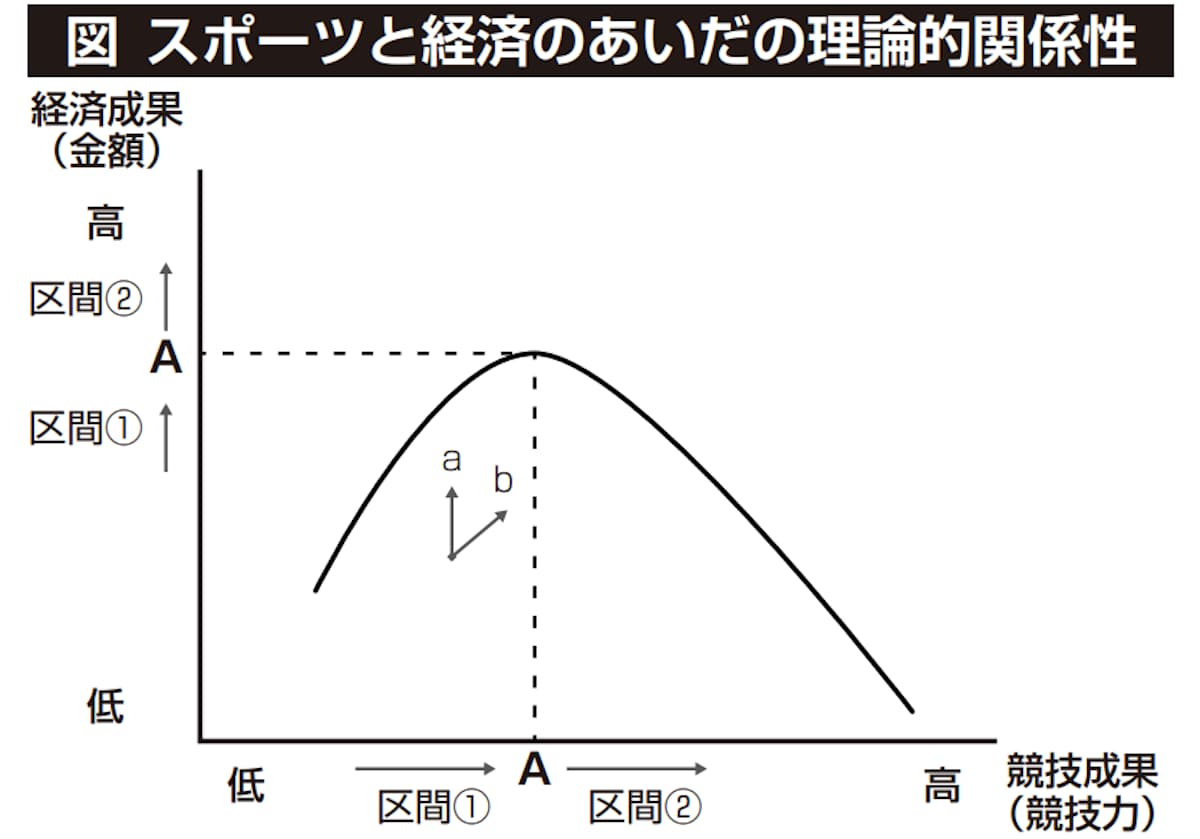

図を見ていただきたい。これは、スポーツ活動の目的の一つで重要な、高い競技成果に到達しようという目的と、企業が最大の利潤を達成しようという目的をもつ場合に、それらのあいだにどのような関係性があるのかを理論的に表現した図である。縦軸は利潤(=収入-費用)の大きさを示している。横軸は、競技成果の高さを示している。

なお、競技成果の高さは、投入した費用と相関しているという仮定に基づいていることを頭に入れていただきたい。お金をかければ強くなれるということは、スポーツの経済学や統計学で実証されている頑健な法則だ。

この図から読みとれることは二つある。第一に、Aという点までの区間①では、競技力を高めていくと企業の利潤も高まってくることを示している。第二に、そのAという点を右(または上)に過ぎた区間②では、競技成果は高まるけれど利潤が次第に減っていく。

つまり、利潤を大きくするかつ強くなるためにはスポーツにお金を使えばよいけれども、それは度を過ぎればスポーツ活動は企業活動と矛盾を起こしてしまう、ということなのである。

あるところまで同じ目的を志向しているが、あるところからすれ違い始めるということは企業スポーツの文脈でも生じる。たとえばすでに述べた、スポーツが強くなるほど、企業の予算や人事施策とのあいだで問題を生じてくることである。こうした、企業活動とスポーツ活動とのあいだでバランスをいかにとれるように考えるかが、このバランス理論の要諦である。

バランスのとり方は理論的には四種ある。一つ目は、すれ違いを起こしている関係性を解消し、コンフリクトの原因を直接的に除去すること。二つ目は、このスポーツまたはビジネスにかけられる予算を増加させ、コンフリクトが開始するタイミングを遅らせること。三つ目は、予算増加に効果は似ているが、経済側あるいはスポーツ側の生産性を何らかの手段で改善し、使える予算に余裕をもたせること。

最後は、予算が増加させられず生産性改善もできない場合で、スポーツか経済のどちらか一方が主体的に、あるいは双方が協力しながら、活動がAを越えないように気をつけること。

実際にどのようなバランスのとり方をするかは、企業側とスポーツ活動側の両者がよく対話し、施策のメリット・デメリットを議論したあとで決めることが望ましい。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月10日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点

- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 量子コンピュータ開発における日本の勝ち筋 周回遅れの現状を覆す4つの戦略

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 誰が常任理事国の横暴を止めるのか? 大国が裁かれない「構造的矛盾」

- なぜモテない? 「パートナー探しが無理ゲー」になった進化論的背景

- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」

.jpg)