米国はサボテン、日本は蓮、そして中国は…「花」が映し出す今の世界

2020年10月10日 公開

2024年12月16日 更新

日本を花に喩えるならば蓮だ――。

1万年以上も前から、人びとは言葉では伝えられない想いを花に託して神々や死者に捧げてきた。2011年の東日本大震災、そして今回のコロナ禍においても、花の注文は下がるどころか20%近く増加したのだ。

どうして人びとは花を必要とし、花とともの時代を生きてきたのだろうか。今回、世界に名を馳せるフラワーアティストが日米中を花に喩え、花々を通じてこの混沌とする世界を切り取ろうと試みた。

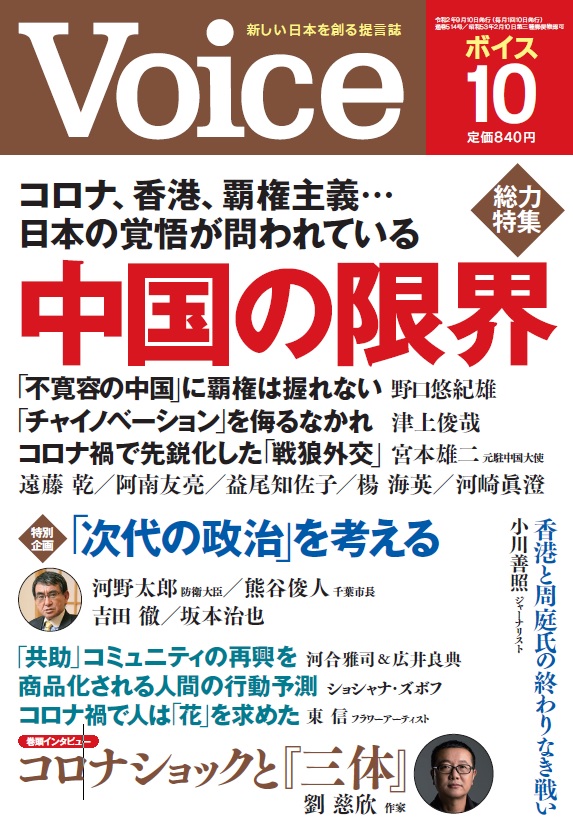

※本稿は『Voice』2020年10月号より一部抜粋・編集したものです。

人類が生命と向き合うとき

花はなぜ、人びとに必要とされるのか――2011年3月11日、日本列島を激震が襲った。東北地方の被害状況が連日報道され、人びとは不安をつねに抱えながら生きる日々が続いた。

仕事すらままならない厳しい状況下で、生活必需品ではない花などを求める人はいないだろう。花屋を営みつつ、当たり前のようにそう考えていた。しかし、花の注文はなくならなかった。それどころか、20%近く増加したのだ。

そして驚くべきことに、いま世界を混乱に陥れているパンデミックのなかでも同じ現象が起きている。いったいなぜだろうか。考えてみれば、私たちは人生の節目ごとに大切な人へ花を贈っている。誕生日、結婚祝い、入学や卒業、見舞い、そして死者への献花。あらゆる場面で使われ続ける不思議な存在だ。

現代の都市社会に生きる私たちは、自然のなかで植物に触れ、花を愛でる機会を減じてしまった。しかし従来と同じ生活が営めなくなったいま、人類が「花」という生命に向き合わなければならないときがやってきたのではないか。店舗でお客さんからオーダーを受けた花束をつくりながら、ふとそんな考えがよぎった。

花は私たちに何を教え、私たちは花から何を感じ取るべきなのか。そして、人びとはなぜ花を必要とするのか。人間と花の関係を深く知るために、まず歴史を辿ることから始めたい。

異国の地でも、花言葉は同じ

私たちは、死者を見送る棺を多くの花で満たし、墓前にも花を供える。墓に花を飾った最古の例は、約1万2000年前に存在したイスラエル北部の洞窟内の墓地だ。紀元前3500年のメソポタミア文明時代のミイラの上からも、花の化石が発見されている。

有名なところでは、エジプトの王・ツタンカーメンの棺のなかにも花が供えられていた。このように、人類は1万年も前から死を弔うとき、花を捧げてきた。黄色やオレンジ色に輝く「マリーゴールド」の花言葉は、「悲嘆、絶望、別れの悲しみ」と「生きる、生命の輝き」という対照的なものだ。

学名はイタリアの神話に登場する神に由来する「Tagetes(タゲテス)」。マリーゴールドは、インドでは神に捧げる花として、メキシコでは死者を弔う花として、タイやアフリカの地域においてもお供えの花として選ばれるという両義性をもつ。そこには生とともに死を思う感情が込められているように思う。

さらに、古くから花は時代ごとの社会の姿を反映し、人びとの感情を表す鏡でもあった。他国に飛行機で移動し、インターネットで情報を共有できるような時代ではないにもかかわらず、遠く離れた地で同じ花が献げられ、似た意味の花言葉が名付けられることがある。

言語や文化が異なる地域で、人間という生命に流れる本能的な花への思いを感じずにはいられない。ちなみに日本で初めて花が登場する文献は『古事記』で、神武天皇が百合の花を摘む娘に目を奪われた、という記述がある。『万葉集』をはじめ和歌や俳句でも、季節の花が詠まれてきた。

染料が植物だったことから、日本の伝統色にも「桜色」「桃色」「緑色」「橙色」「菖蒲色」など、花(または花になる実)を由来にしたものが多い。このように花は人間の生活や文化と密接に結びつき、長い歴史をかけて人類と共に生きてきた。

ところが、現代の花と人間の関係は市場原理に取って代わられてしまった。業者は消費者が欲しくなる見た目の「売れる花」をめざして品種改良を重ねるようになり、人気のない花は市場から淘汰されていく。

昨年まで並べられていた花が、今年には存在自体が消えてなくなっていることもある。花が「商品」として人為でコントロールされ、モノとして流通しているのだ。

なかでも「蘭」は、人間の欲望をかたどったような花かもしれない。もともと蘭の原種は小さく可愛らしい花で、以前に私がアマゾンで見かけた蘭も、虫眼鏡を向けるほどのサイズだった。

しかし、胡蝶蘭をはじめとする多種多様な品種を流通させようとした人が研究を重ね、人が喜ぶように大きく、豪華に見えるように姿を変えていった。さらに「花びらの数を増やそう」「いままでにない新色をつくろう」「斑点を入れよう」などあらゆる品種改造が続き、いまや数万種類の蘭が栽培されている。

蘭以外にも、アマゾンの珍しい植物を手当たり次第に集め、「希少種」として高価な値段をつけて店頭に並べるのだ。花は本来、人間がつくり出す機械や人工物とは対極に位置する自然の贈り物だったはずだ。

しかし、いつしか消費社会と密接に結びつき、大量に花を仕入れ、商品価値がなくなったら大量に捨てるようになった。私が在庫をもたない「花のない花屋」を営むことになったのは、こうした「命を捨てる」行為に違和感を覚えたことが大きい。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月08日 00:05

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること

- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史

- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)

.jpg)