満洲事変は「誰が、何人で」起こしたのか

2020年01月28日 公開

2024年12月16日 更新

軍部の独走、政党政治の崩壊、帝国主義、強引な植民地獲得への国際批判──近代日本の転換点となった満洲事変はどのようにして引き起こされたのか。その背景には現場で日本を憂う者たちがいた。

本稿では宮田昌明氏の新著『満洲事変』から、関東軍の独走がいかにして満州事変へ至ったのか、そしてその後の満州事変をめぐる国際情勢について記した一節を紹介する。

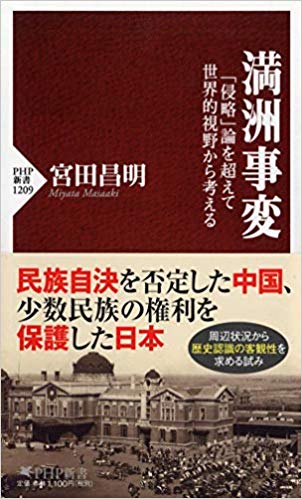

※本稿は宮田昌明著『満洲事変 「侵略」論を超えて世界的視野から考える』(PHP新書)より一部抜粋・編集したものです。

現場で外交の限界を感じた関東軍

1931年6月、関東軍は参謀本部に奉天政権に対する武力行使に関する意見を具申し、南次郎陸相は11日、陸軍省と参謀本部による検討会議を設立した。

同会議は、張学良政権の排日緩和は外務当局の交渉を主とすること、排日が熾烈になれば軍事行動が必要なこと、内閣や外務省と連絡の上、国民や列国に満洲における排日の実情を周知させ、軍事行動が必要となった場合の理解を得られるよう努めること、軍事行動のための計画を参謀本部で立案すること、内外の理解は来年春までに得られるようにすることなどで合意した。

7月、満洲の長春北西において、漢族地主と朝鮮族農民の大規模な衝突が発生した。万宝山事件という。事件を受け、朝鮮でも華僑が大規模に襲撃された。

次いで7月下旬、6月27日に陸軍の中村震太郎大尉が民国側によって殺害されていたことが明らかになった。中村大尉は部下1名他、ロシア人、モンゴル人の4人で、6月上旬、中東鉄道博克図駅付近から洮南に向けて出発したが、6月末に民国側官憲に拘束され、消息不明になってしまう。

同地域はソ連軍との想定戦場であったことから、中村大尉は地誌の調査に当たっていたのであろう。その後、関東軍に内通があり、調査の結果、中村大尉が洮南北方約120キロの地点で6月28、29日頃に拘引され、7月1日に銃殺、焼却の上、遺棄されていたことが確実となった。

事件について民国側に抗議したところ、民国側は、当初は事件の存在を否認し、次に中村をスパイとし、さらには麻薬密売人として非難した。

事件は現場の独断によるもので、政府当局は関知していないとしても、スパイを理由とした虐殺と隠蔽を許容できるはずもなく、関東軍は姿勢を硬化させた。一方、日本政府は事件に関する報道を差し止めた。深刻な事件であったため、報道の自由より緊張回避を優先したのである。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月25日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

.jpg)