石原莞爾の日記に見えた「満洲鉄道への攻撃構想」

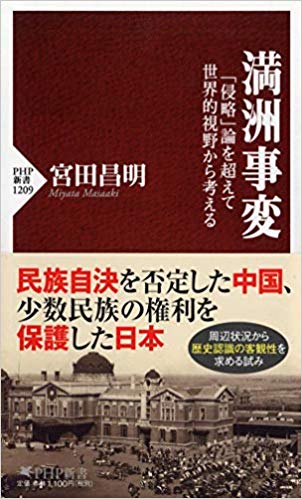

満洲事変とは何だったのか…満洲事変から支那事変を経て大東亜戦争に至る日本近代史を、長期的な歴史的文脈の中で、かつ、多面的・複合的な視点から再評価を試みた宮田昌明氏の新著『満洲事変』。

同書にて宮田氏は、帝国主義と民族主義の対立構造からではなく、「侵略」論を超えて世界的視野から当時の状況を知り、歴史認識の客観性を求めている。

本稿では同書より、満洲事変に至る関東軍と作戦参謀・石原莞爾の動向について示した一節をここで紹介する。

※本稿は宮田昌明著『満洲事変 「侵略」論を超えて世界的視野から考える』(PHP新書)より一部抜粋・編集したものです。

満洲事変に至る関東軍の動向

1928年10月、石原莞爾が関東軍参謀(作戦主任)として満洲に赴任した。石原の赴任後、処分前の河本大作は、満蒙問題の武力解決の必要を石原に強調し、関東軍は、奉天軍との武力衝突に際しての作戦計画を検討した。

兵力1万余の関東軍に対し、奉天軍は25万を擁したが、奉天付近の奉天軍を短期間に撃滅し、政権の打倒を目指すという戦略が立てられた。

1927年7月上旬、対ソ作戦計画研究のための関東軍参謀旅行が行われた。

その中で石原は、「関東軍満蒙領有計画」を提起し、満蒙問題は日本の満蒙領有によって解決でき、また、それにはアメリカとの戦争の覚悟が必要などとした。

石原は、奉天政権に対する勝利の確信を得たことで、満洲を武力制圧すれば併合は可能となり、その圧倒的な成果によって満蒙問題は解決すると共に、アメリカの普遍主義ないし覇権主義との対立が不可避になると推論したのであろう。

1930年11月中旬から1カ月間、永田鉄山軍事課長が朝鮮、満洲、華北を視察し、奉天で石原や板垣と満蒙問題の解決方法について協議した。

陸軍内では、満蒙問題を解決するための案として、奉天政権を親日政策へと転換させる案、親日政権を樹立して交渉を行う案、兵力に訴える案の三案が検討されていたが、この時点でも結論は出ていなかった。

また、満洲事変の準首謀者となる朝鮮軍参謀の神田正種によれば、小磯や永田らは、満洲問題解決策の目標を1935年頃とし、まずは問題解決の必要を軍が主導して国内に宣伝し、国政の革新、すなわち国防国家態勢の整備や軍の拡張を進めようとしていたという。

神田はまた、満洲事変の背景について、次のように回想している。

「レーニンからスターリンに移つた大正末期より昭和に入るに及び、ソは所謂一国社会主義に其極端なる統制力の発揮に依り、ソの軍備工業、施設、所謂国防国家の形態は年毎に著大なる発展を遂げて来た。之を日本の政党政治のダラシなさに比する時、真に寒心に堪へぬものがある。是は何とかして国政を改めねばならぬと云ふ考へも起る。[…]即ち満洲事変に依つて政党政治を打破して、国防国家を樹立しようと云ふ考へが逐次起つて、濃厚になつて行つた。是が真因と見らるゝと思ふ(註1)」

1935、6年の危機を想定し、国防強化のため、ソ連の計画経済に特に関心を持ったのが、おそらく永田鉄山であった。それは、自由主義経済や反ソ的軍人を敵視し、統制経済の導入やソ連との不可侵条約の締結を目指す、後の永田の行動に反映されていく。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月25日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

.jpg)