行政と企業経営の違いとは? 少ない人員で行政サービスを継続させる方法

行政と企業経営には一つ、全く異なる点がある。しかし、それでも行政は、企業の力、さらには市民社会の力をもっと借りなければならない。その背景には日本ならではの事情がある。

※本稿は、亀井善太郎著『実務家のための政策デザイン入門』から、一部を抜粋・編集したものです。

企業経営と行政とで全く異なる点とは

近年、行政の能力不足について、いろいろな方からの意見を伺うことがあります。その多くは、もっと民間の知恵やノウハウから学べばよいのではないか、というものです。

もちろん、民間の知見や経験、さらにはノウハウから学ぶ点は多いでしょう。しかし、もっとも重要なところが共有されていないように感じますので、そういうお話をされる方に私はこう切り返します。

「たしかにそうですね。でも、民間で営利を追求する企業経営と行政とでは、まったく異なることがあるのですが、それは何かご存知でしょうか?」と。

多くの場合、相手は黙ってしまいます。そんなのわかるわけない、と。

人によっては、組織を動かして、最大の効果を上げる。民間であれば利益、行政であれば国民や市民の幸福、そこに違いはないはずだとも......。

こうしたやりとりを何度もしてきましたが、これから申し上げる答えはなかなか出てきません。なので、私から申し上げます。

企業経営と行政において、まったく異なるのは撤退の判断ができるかどうかです。企業経営において撤退の判断というのはきわめて重要な決断です。やらないことを決めることによって、集中する領域を絞り込むことができます。限られた資源をより有効に活かそうと思えば、社会や競争環境の変化に応じて、撤退の判断を行うのは当然です。

しかしながら、行政において、そうした判断は当然ではありません。むしろ、撤退の判断はできない、むしろ、そうするべきではない、というのが大半なのが実状です。

例えば、総理大臣が、明日から〇〇県のこと、△△地域のことはやりませんとは言いません。きわめて少数が受益する分野の一つに難病指定がありますが、治療可能になったからそこから外れることはあったとしても、難病にかかる人がきわめて少数だからという理由では外れることはありません。

行政を支えとして真に必要とする人は少数派であることが多いのです。必要とする人が少数になったからといってやめることはできません。それこそ、そうなる可能性はすべての人にあるわけですから......。

やはり、政策は難しい。だからこそ、その難しさをよく踏まえて、政策立案を進める必要があるのです。

少ない公務員数で現状を乗り越える難しさ

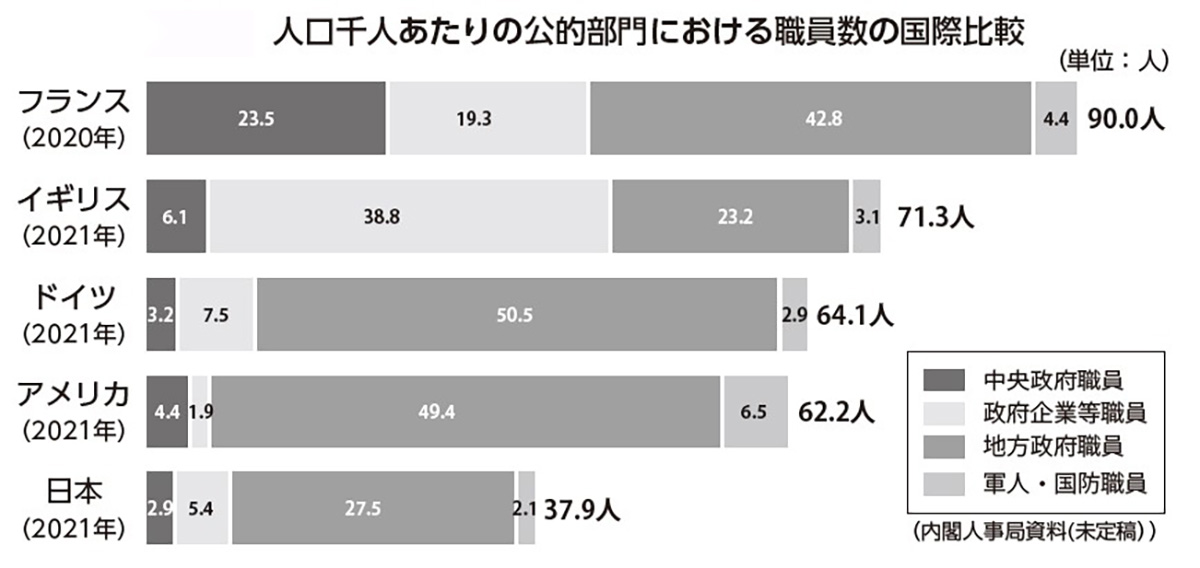

(注)

1. 本貸料は、編集時点における各国の統計データ等を基に便宜上整理したものであり、各国の公務員制度の差異等(中央政府・地方公共団体の事業範囲、政府企業の範囲等)については考慮していない。また政府企業等職員には公務員以外の身分の者も含んでいる場合がある。

2. 国名下の( )は、データ年(度)を示す。

3. 合計は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。

4. 日本の「政府企業等職員」には、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人の職員を計上している。

5. 日本の数値において、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び特殊法人以外は、非常勤職員を含む。

出所:人事院ホームページ

もう一つ、日本特有の忘れてはならない事情があります。それは官僚と公務員の少なさです。

上図は人口千人あたりの公務員数の国際比較です。日本の政府職員、つまり官僚と公務員の少なさが中央、地方ともに目立ちます。

フランスの多さは、読者の皆さんも予想がついたかもしれませんが、アメリカやドイツよりも、日本が少ないのは、私自身にとっても驚きでした。

イギリスの政府企業等職員が多いのは、エージェンシー化(独立行政法人化)の動きに伴うものかもしれませんが、そうした人員削減がなされたイギリスよりも、地方政府の機能が充実し分権が進むドイツよりも、日本の中央政府の職員数が少ないのも特筆すべきことです。

20年ほど前のデータも見ましたが、ドイツを除き、人口あたりの公務員数はやや減少傾向にありますが、日本の人口あたりの公務員数の少なさは当時からで、以降変わっていません。

日本においては、市民社会や地域コミュニティの強さが、少ない官僚や公務員であってもやっていける一つの理由だったかもしれませんが、それも、段々と変容してきているのが実状です。

地方においては、団塊世代の大量退職の後、人員の補充が進まず、2020年より運用が開始された、会計年度任用職員という、いわば非正規の職員によって多くの業務が支えられている現実があります。窓口など、市民との接点を担う職員も多く、政策や事業の質の低下も懸念されるところです。

しかしながら、国全体で高齢化と少子化によって、生産年齢の人口が減少する日本において、公務員数を増やすことはなかなか現実的ではありません。むしろ、少ない人数であっても、より効果的な政策立案と執行ができるよう、行政の仕事そのものを見直していくのがよいのではないでしょうか。

このとき、一つ忘れてはならないのは、社会の力をもっと借りることの重要性です。

各府省庁、都道府県庁、そして、市役所や区役所、町役場や村役場、そこにあるのは、行政に関する専門性です。法律や規制、予算や税制に関する運用など、とても大切な専門性ではありますが、それだけで、行政が取り組む社会課題である政策課題の解決はできません。

他方、企業には、組織力と技術があります。市民社会にも、社会課題解決のための高い専門性があります。また、隣人同士の支え合いは、これが過度に進んでしまえば、相互監視のパノプティコンになってしまう懸念もありますが、やはり、ちょっと困ったときの支えになるのは、隣人なのではないでしょうか。

日々の暮らしを円滑に進めるうえで、隣人同士の助け合い、地域コミュニティにおける相互扶助がなくてはならないものだといえるでしょう。

しばしば、社会の力を借りる、とくに市民社会の力を借りることについて、国・地方問わず、行政の人たちの一部には、「公務員よりも安い賃金あるいは無償で働いてくれる人手」と考えてしまうこともあるようですが、それは大きな誤解です。

むしろ、市民社会そのものの本来の機能である相互扶助をいかに育て、活かしていくのかは、人々の暮らしにもっとも近い基礎自治体における行政の専門性の重要な一部といえるのではないでしょうか。

困難に陥った人、つまり、行政の支えが必要な人は、直面する困難をいかに克服していくのでしょうか。当初の段階においては行政の専門家による支援が必要とされるかもしれませんが、支援に頼り切りではなく、いずれは、社会の中に戻っていくことが理想といえるでしょう(医療における入院と退院と同じように考えるとわかりやすいかもしれません)。

当人からすれば、支援を必要とする何らかの出来事が起きる前は、社会の中で生きてきていて、そこに生きがいもあれば、生きていくための糧もあるわけです。そこに戻る移行のプロセスをいかにスムーズに実現できるかは、行政が社会のいろいろな力とうまく連携できるかどうか、そのためには、それらの力をうまく借りることができるかどうかに関わってくるのです。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月25日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

.jpg)