なぜ浜松市は行政区を再編する必要があった? 前市長が語る「時代錯誤な地方自治法」

2024年06月28日 公開

2024年12月16日 更新

浜松城

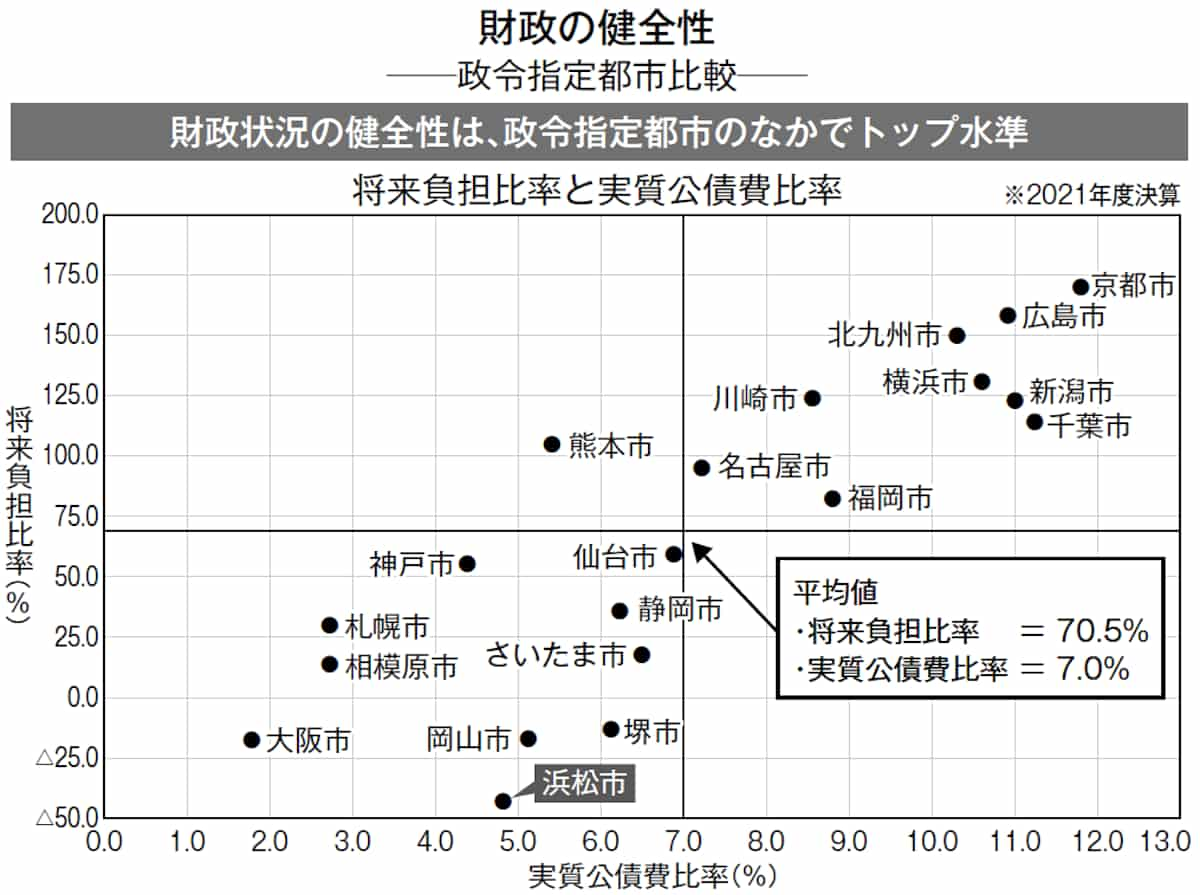

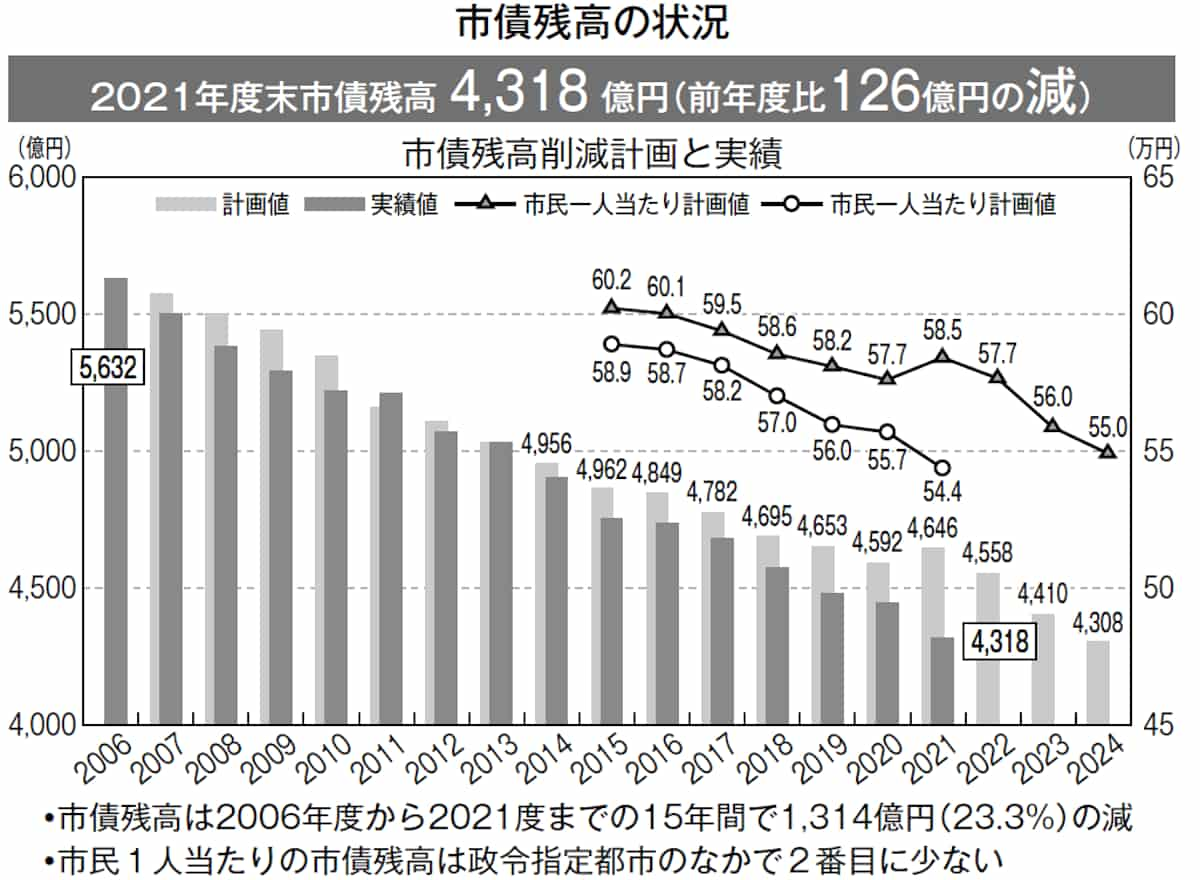

かつて1314億円もの負債を抱えていた浜松市は、いかにして市債を削減し、将来負担率の黒字化を達成したのか。前浜松市市長で、現在は静岡県知事を務める鈴木康友氏が行った「行革の舞台裏」について、書籍『市長は社長だ』より紹介する。

※本稿は、鈴木康友『市長は社長だ』(PHP研究所)から一部を抜粋・編集したものです。

将来負担比率が「マイナス42.2%」に...

市債の削減とともに財政指標も大きく改善しました。注目すべき財政指標に、将来負担比率という指標があります。これは夕張市が破綻した事件を受け、総務省が毎年自治体に開示を義務付けたものです。

夕張市の破綻原因は、外郭団体への多額の債務保証であったことから、将来負担比率は、公債に加え、外郭団体などへの債務保証などすべての財政リスクを明らかにするものです。

計算方式は複雑ですので省略しますが、簡単に言えば、公債などの自治体の直接的な負債に、外郭団体への債務保証の額を加え、そこから充当可能財源という自治体が使えるお金を引いた額を、自治体の財政規模で割って、100を掛けた数字になります。

したがってこの値が大きければ大きいほど、将来の財政リスクが高いということになります。総務省の基準では、400%を超えると危険水域とされています。つまり、すべての負債が自治体の財政規模の4倍以上になると危ないということです。

結論から言えば、浜松市の将来負担比率は、2014年度にマイナスに転じ、直近の2021年度の数値は「マイナス42.2%」です。マイナスは黒字を意味します。マイナス42.2%は、額に直すと850億円の黒字ということになります。

2019年度に岡山市がマイナスに転じるまで、マイナスは浜松市のみでした。むろんマイナス42.2%は、政令指定都市のなかでは、圧倒的に健全な数値です。

この状態をさらに向上させていけば、浜松市は、少々の不測の事態が生じても大丈夫です。たとえば今後、南海トラフの巨大地震が発生することが確実視されていますが、こうした大規模災害にも、財政面から迅速な対応ができます。健全財政は常に維持しなければなりません。

私は国の財政状況に大きな危機感を抱いています。一刻も早く健全財政を実現しなければなりません。そうしなければ手遅れになり、将来に大きな禍根を残すことになります。自分自身の市政運営の経験から、やる気さえあれば、必ずできると確信しています。

改革の途上では大きな痛みも伴いますが、今の状況を招いてしまった私たちが、それを受けるしかありません。志の高い国会議員の皆さんの奮起を期待します。

「行政区の再編」時代錯誤的な地方自治法の規定

行政区というのは、政令指定都市特有の制度です。昭和31(1956)年に政令指定都市制度ができたときに、地方自治法が改正され、区に関する規定が盛り込まれました。

具体的には地方自治法二五二条に、「指定都市は市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所(いわゆる区役所)を置くものとする」と規定されています。

そして第二項には、「区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない」と規定されています。

要するに法律で定められているのは、区制を敷くことと区役所を設置するということだけで、一区当たりの人口基準だとか、区役所の所管する事務など、具体的な内容はすべて条例で決めるということになっています。したがって政令指定都市といっても、区の数もバラバラですし、区役所の権限や事務内容もまちまちです。

同じ静岡県内の政令指定都市を比べても、静岡市は清水市との二市合併で政令指定都市になった市なので、旧静岡市を旧清水市のサイズに合わせて2つに分割し、三区としました。

区役所の新設と職員の分散に強烈な違和感

毎年5月に行われる浜松まつりでは、各町同士での凧合戦が繰り広げられる

一方の浜松市は、12市町村という多くの自治体が合併して政令指定都市になったので、合併時のさまざまないきさつによって、7区になりました。その結果、旧浜松市の区域は4つに分割され、新しい区役所を3つも新設しました。

合併以前は、人口60万人の浜松市を、1つの市役所とサービスセンターなどの出先機関で運営していて、何の問題もなかったのですが、7区にしたばかりに、区役所の新設と職員の分散が起こりました。当時私はこの出来事に、強烈な違和感を抱いたことを覚えています。実に無駄だと感じました。

政令指定都市制度ができた昭和31年から65年以上が経過し、政令指定都市の数が増え、それぞれ規模も違えば、特性も異なるようになりました。

そこで私は総務省に対し、地方自治法を改正し、「区域を分けて区を設け、区の事務所を置くものとする」という規定を、「区域を分けて区を設け、区の事務所を置くことができる」というように、「できる規定」に変更することを提言しました。

「できる規定」になれば、区は必要ないという政令指定都市は、区制を採用する必要がなくなります。しかし、いまだ改正の動きはありません。

区役所を廃止しても建物やサービスはなくならない

総務省への働きかけと併せて、浜松市では行革審の答申に基づき、2011年から行政区の再編に着手しました。しかし道のりは多難でした。行政区再編には、賛成ばかりではなく、反対も根強かったからです。

反対の理由はいろいろ挙げられましたが、本音のところは、旧市町村の枠組みを区割りに残したため、再編によってその枠組みが崩されることへの心理的な反対が大きかったと思います。もう一つは区域が変わると、地方議員選挙の選挙区が変わるので、変わることによって選挙が不利になると思われる議員の反対もありました。

表向きの反対の錦の御旗は、「区役所が減ると市民サービスが低下する」というものでした。2019年には、統一地方選挙と一緒に、行政区再編に関する住民投票を実施しました。結果は、賛成が反対を若干上回りましたが、ほぼ拮抗状態でした。そのときも反対派は「市民サービスが低下する」というネガティブキャンペーンを徹底的に行いました。

再編で区役所を廃止しても、建物もサービスもなくなるわけではありません。廃止される区役所は、条例設置の「行政センター」として残し、窓口サービスなどの市民サービスもすべて継続する方針ですので、市民サービスが低下することはありません。私たちは、このことを懸命に訴えましたが、「区役所がなくなる」というキャンペーンのほうが強烈でした。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月14日 00:05

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)

- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史

.jpg)