日中戦争で、中国人の懐柔を担った者たちの葛藤とは? 『北支宣撫官』【書評】

2025年01月30日 公開

日中戦争で活動した宣撫官。『北支宣撫官』(えにし書房)は、そんな彼らの貴重な証言と、詳細な史料に基づいて執筆されている。現代社会を生きる私たちにとって重要な指針となる一冊を、京都大学教授の奈良岡聰智氏が紹介する。

※本稿は、『Voice』2024年2月号より、より抜粋・編集した内容をお届けします。

日本と中国のはざまで

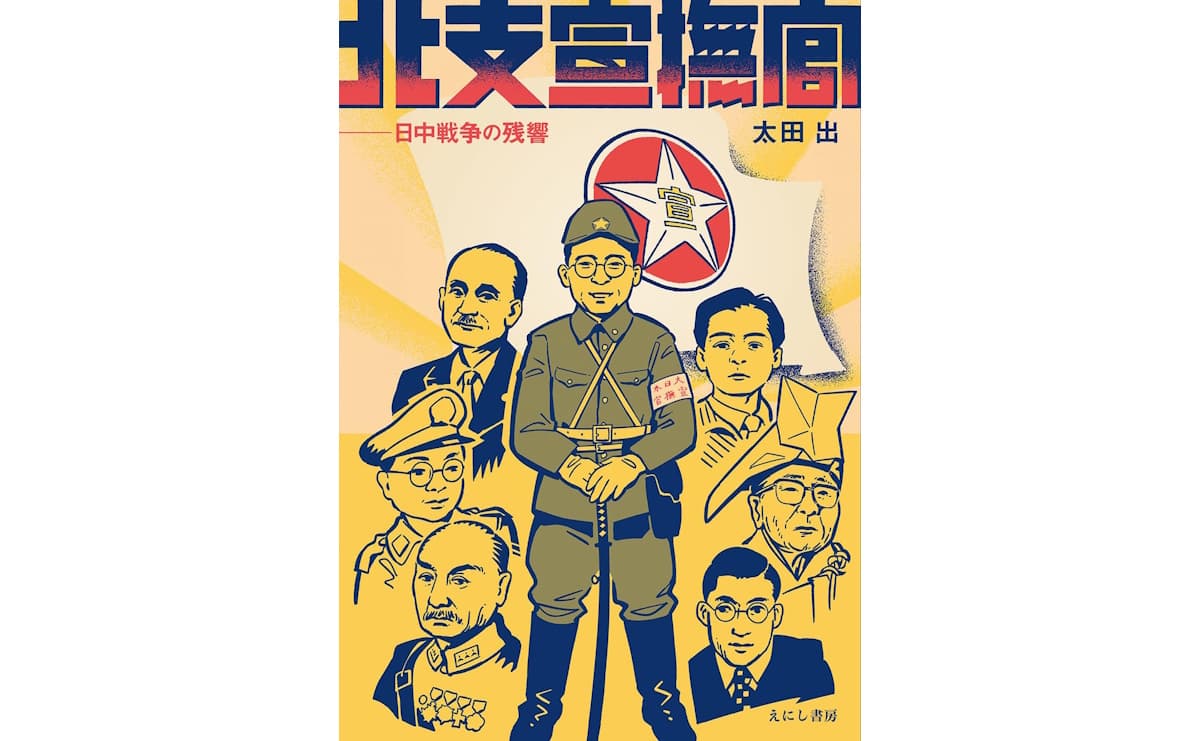

太田出著『北支宣撫官』(えにし書房)

本書は、日中戦争期に中国大陸で活動した宣撫官(せんぶかん)について考察した著作である。宣撫官とは、多くの読者にとっては馴染みのない言葉であろう。

著者は、「中国の占領地で民衆の人心安定のために食糧の配布など懐柔を任務とした旧日本軍の嘱託」と説明している。少々言葉は悪いが、平たく言えば、日中戦争中に占領地で中国人住民を手なずける役割を担っていた者たちのことである。終戦までに中国大陸で活動した宣撫官は、総計3720名にものぼった。

彼らは言わば「武器なき戦士」として、中国で民衆のなかに入り込んでいった。多くは無名の存在だが、長期にわたって東京都知事を務めた鈴木俊一、木下サーカスの木下光三など、戦後著名になる人物もいた。

彼らの大半はすでに鬼籍に入っているが、著者は中国史研究者として一次史料を駆使しつつ、遺族へ丹念にインタビューを行ない、その活動の実態に迫っている。歴史学とノンフィクションの手法が組み合わさった、たいへん読みやすい作品に仕上がっている。

戦後、元宣撫官たちは「軍部の手先に終わった」「侵略戦争の尖兵となった」などと批判されてきた。彼らはその批判を甘受しつつも、みずからは軍部と異なる独自の理想を抱いて戦争に臨んだという感覚を共有しながら長い戦後を過ごした。

著者は、彼らが「侵略」「反省」「贖罪」といった言葉に単純には収斂されない、中国への親近感にも似た深く特別な「思い」を抱いていたと指摘している。彼らや遺族たちの戦後の生き方、福岡県久留米市の寺院に元宣撫官たちが建立した宣撫廟(国際霊廟)をめぐる動きからは、それが明瞭に窺われる。

本書では、満鉄社員から宣撫班総班長となり、中心人物として活躍したが、陸軍の対中政策と相容れず退いた八木沼丈夫、久留米市職員から宣撫官に転じ、日中戦争中長らく山西省で活動した笠実らに焦点を当てて、叙述を進めている。

軍の意向より中国民衆の立場に立って動くことも多かったにもかかわらず、結果として中国侵略の一端を担うことになった彼らの苦悩や傷心は、何とも痛々しい。八木沼は宣撫班を辞した後、南京大学講師などとして引き続き中国大陸で活動したが、終戦の前年病を得て死去した。笠は戦後17年ものあいだ戦犯として収容所生活を送り、帰国後は独自の立場から反戦や日中友好のための活動に携わった。

宣撫官には中国人、台湾人、満洲人など日本人以外の者も多数加わり、通訳や情報収集活動に従事していた。彼らの多くは、戦後「漢奸(かんかん・漢民族を裏切った者)」と見なされ、文化大革命の時期に至るまで糾弾、投獄されるなど、苦難の道を歩んだ。

そのため彼らの関係者の証言を得るのは極めて困難であるが、著者はその一人で、戦後高知市で中華料理屋を営んだ陳一徳と面会し、その貴重な証言を得て本書で紹介している。彼の激動の生涯は、まさに日中関係の一時代を象徴しており、たいへん興味深い。

彼らが史料や証言をあまり残さなかったのに対して、戦後宣撫活動について饒舌に語る者もいた。本書で紹介されている陸軍軍人城野宏(丸山眞男の友人)も、その一人である。城野は宣撫官ではなかったが、特務機関で宣撫活動を指導し続け、戦後は山西省に残留して閻錫山(えんしゃくざん)の傘下で中国共産党と戦い続けた。

映画『蟻の兵隊』で告発されたように、戦後山西省では、多くの日本軍兵士が城野ら上官の事実上の命令によって残留し、命を落としたが、城野がそれに対して反省や謝罪の意を表することはほとんどなかった。彼はみずからの経験を政界やビジネス界に売り込み、保守政治家から珍重され、中国通の評論家として大きな成功を収めた。こうしたこともまた、戦後日中関係の現実の一端であった。

本書を読み、「戦後は遠くになりけり」とあらためて実感した。戦後80年近くが経過し、戦争経験者から証言を得ることがほぼ不可能になったのみならず、彼らを直接知る子や孫の世代から証言や資料を得るのも次第に困難になりつつある。いかに戦争経験を継承していくか。重い課題である。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月27日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

.jpg)