Voice » 「健康経営」より生活実感を

「健康経営」より生活実感を

2023年09月06日 公開

2024年12月16日 更新

生活の楽しみを犠牲にしてしまう

――同書には「がん検診を含む『予防』はどれも、坐して待っているのと大した違いがない」ともあります。早期発見ですら予防にはなりえない、と。

【大脇】便潜血検査を行なっても大腸癌で亡くなる人はいるし、検査で陰性が出ても将来、大腸癌にならないということを意味しない。いま大腸癌がない、という意味でさえないのです。見逃しがありますから。放置すれば死ぬが早期発見すれば治る、という理屈はごく一部でしか成り立ちません。

健康管理というのは、すべて予防に関わる話です。予防について私が問題だと感じるのは、概して効果が過大評価され、副作用が過小評価されてしまうこと。職場の健康診断や病院の人間ドックで見つかる異常のほとんどは無害ですが、異常といわれると治療したくなり、無駄な薬や無駄な手術の害に苦しむことにもなりかねない。そんなことに、人件費をはじめ医療リソースに多大なコストがかかってしまいます。

さらに生活習慣病の脅しを掛けられることで、生活の楽しみを犠牲にしてしまう。「癌の疑い」といわれて不安で仕事も手につかなくなるかもしれないし、就職、結婚、保険加入などで不利な扱いを受ける恐れもあります。多様性やポリティカル・コレクトネス(政治的正しさ)がこれだけ叫ばれる現代にあって、健康を理由にすればすべてが不問に付されるのはおかしいでしょう。

もちろん干渉を受け入れる人もいるので、一概に健康管理をやめろ、とはいえないでしょう。コロナ対策のために中国や台湾の政府がロックダウンを行ない、日本の自治体が自粛を要請した際も、雁字搦めの生活を甘受する向きもありましたから。しかしすべての人にとって「新しい生活様式」がハッピーだったとは思えないし、嫌がる人に特定のライフスタイルを強制するのは間違いです。

日本という相互監視国家

――「健康経営」の話に戻ると、経済産業省は「健康経営銘柄」「健康経営優良法人(ホワイト500)」を定めて推進中です。たばこについては、喫煙率低下に向けた取り組みが2021年に「選択項目」(必須項目ではない)に加わっており、狙い撃ちされている感もありますが。

【大脇】納税者としていうと、健康というのは官僚の仕事を推進するのにもってこいのテーマです。誰がどう考えても善いものだから反対できないし、管理や認証によって仕事を無限に増やすことができる。健康リスクの予防で介入を繰り返すと、結果として組織の規模と権益、予算が大きくなります。肥大化して高コスト体質になったWHO(世界保健機関)が最たる例です。

――大脇先生が訳した『健康禍』(原著は1994年刊)の著者ペトル・シュクラバーネク氏(医師・毒物学者)いわく、当時から「WHOが実際のプログラムに2ドルを使うごとに、管理のために8ドルがかかる。そして驚くなかれ、WHOのジュネーブ事務所は毎年1億ページ以上の報告書を作成している!」。

シュクラバーネク氏は、国家権力が「健康」の名のもとに人びとの自由を侵略し、その「権力は身体の司祭と精神の司祭に与えられる」と述べます。健康が「宗教」になってしまうのは、英米=アングロ・サクソン独自の現象でしょうか。あるいは日本にも当てはまるのでしょうか。

【大脇】むしろ日本のほうが宗教色は強い、といえるかもしれません。英米独自としたのは、シュクラバーネク氏の挑発だと思います。氏は東欧のチェコ(当時のボヘミア・モラヴィア保護領)から亡命して学び直した英語で本を書いています。そこでは英語圏の社会に対して「外国人の私から見るとこれはおかしい」といったポーズを取りつつ、たまに自分の名前「ペトル」を英語式の「ピーター」と表記するなど、愛憎半ばの思いが表れています。

国家権力の健康管理については、フランスの哲学者ミシェル・フーコーが「生権力」という言葉で表現しています。かつての権力者は違反者を処刑するだけだったが、近代の権力行使はさらに巧妙になり、国民を生かす健康・福祉を積極的に推進し、人びとを相互監視させながら管理・統治するようになった、という。これは英米にも、もちろん日本にも通用しますね。

――相互監視については「場の空気を読む」日本社会ではとりわけ効果がある、ということですね。ソフトな監視と同調圧力が職場にまで及んで「あの人はワクチンを打っていない」「社内でマスクを外している」と。まさに宗教・信条の世界です(笑)。

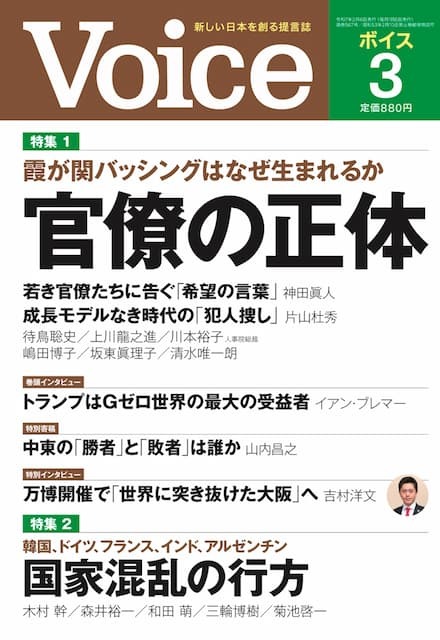

Voice 購入

アクセスランキング(週間)

更新:06月29日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」

- 「米国が中露を同時に抑止するのは困難」限られた国防予算下での苦渋の決断

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 拳骨拓史 共産党スパイ五万人の恐怖

- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史

- 「台湾有事は日本有事」の意味とは? 地政学で読み解く危機の現実

- 中国史上唯一の女帝にして暴君 則天武后の「残忍政治とその原点」

- なぜモテない? 「パートナー探しが無理ゲー」になった進化論的背景

.jpg)