「ドローンの活用で町民の安全を守る」 豪雨災害の被害を受けた神石高原町の“秘策”

2020年10月28日 公開

2024年12月16日 更新

風光明媚で名高い広島県・神石高原町。2018年7月に西日本を襲った豪雨により同町も被害を受けたが、その後、防災に活用したのがドローンである。防災のみならず、町の風景をドローンで撮影して発信することで、全国にその魅力を伝えることもできる。入江嘉則町長に、神石高原町の先進的取り組みと秘策について聞いた。

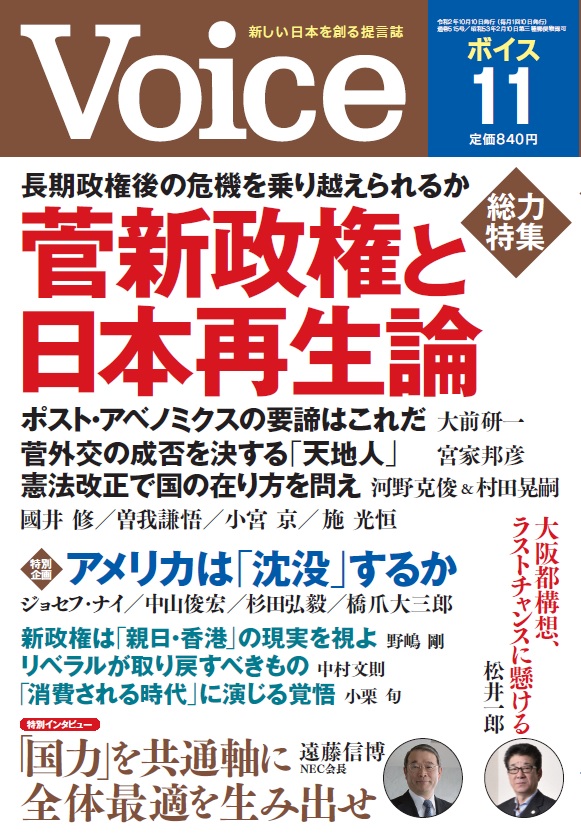

※本稿は『Voice』2020年11⽉号より⼀部抜粋・編集したものです。

聞き手:Voice編集部(中西史也)

町民自らがドローンで撮影して情報共有

――神石高原町はドローンを活用して災害から町民を守る取り組みを行なっています。なぜドローンに目をつけたのでしょうか。

【入江】 2018年7月に西日本を襲った豪雨は各地に甚大な被害をもたらし、神石高原町も530個所の復旧を要する状況に陥りました。

道路の寸断や河川の氾濫が発生した際、行政は町民に被害状況を伝える責務がありますが、職員の手が回らない場合もあります。

そのときに町民自らが災害情報を発信できれば、より迅速かつ効率的に現場の状況を周知できると考えました。

ちょうど当時、茨城県つくば市の防災科学技術研究所の先生と話をする機会がありました。

先生はもともと地すべりの研究者で、災害現場などでドローンを飛ばしオルソ画像(空撮写真をつなぎ合わせて一つの画像にし、ひずみを補正したもの)を作成されてきた経験から、もしそれを地域住民の手でできたらと常々考えておられました。

町民がドローンを使って得た情報を役場と共有すれば、防災の緊密なネットワークを築くことができる。

地域で生産されたものをその地域で消費する「地産地消」という言葉がありますね。我々は地域で防災の情報やノウハウを確立し、地域で役立てる「地産地防」で対応する。そのツールとしてのドローンに並々ならぬ可能性を感じたのです。

――具体的な運用はどの程度進んでいるのでしょう。

【入江】 昨年10月、防災科学技術研究所や慶應義塾大学SFC研究所、他の民間企業と協同でドローンコンソーシアムを設立し、専用のアプリを開発して町民にドローンの操作を学んでもらいました。

実際に今年7月の豪雨の際には、町民にドローンを飛ばしてもらい、被害状況の把握に努めました。情報を精査する必要があるため、まだ発信までは行なっていませんが、災害状況を行政が入手するうえで確実に役立っています。

ドローンを利用すれば、災害で孤立した地域に食料や医薬品を届けることも可能です。神石高原町は面積が広いため、町全体に物資を配送するには多大な人手と時間がかかってしまいます。その部分をドローンで補うことができれば、より多くの人命を救えると考えています。

――ドローンの操作は、専門的な技術がなくとも誰でも行なえるものなのでしょうか。

【入江】 もちろん最低限の知識や飛ばし方は学んでもらいますが、基本的にどなたでも扱えるようにプログラムされています。研究機関、民間企業、役場が連携した上で、町民とノウハウを共有しています。

「超付加価値農業」を実現する

――防災以外にもドローンを活用しているそうですね。

【入江】 観光にも役立てています。皆さんもテレビやSNSで、ドローンで撮影した絶景をご覧になったことがあるのではないでしょうか。人がどうしても足を踏み入れられない場所をドローンで撮影することで、普段は見られない光景を写真に収めることができます。

町民だけではなく、観光客の皆さんにも神石高原町の自然あふれる景色を撮ってSNSで発信していただければ、町の魅力を全国に知ってもらえるでしょう。

さらに農業にも利用しています。たとえば農作物を有害鳥獣から防除するために、夜間にドローンの赤外線カメラで熱感知して対象を捉え、どこに罠を仕掛ければよいか定めることができます。

農作物の位置や状況を正確に把握できれば、収穫時期を見極めることも可能です。

――町長は政策公約「八つの挑戦」の一つ目に「超高付加価値農業の実現」を挙げていますね。どういう取り組みなのでしょう。

【入江】 高付加価値農業自体は、多くの自治体が行なっている施策でしょう。高品質な農作物を育てたうえで、いかにその価値を必要な人に伝え、商品を届けていくかが「超」の部分です。

昨今は新型コロナの関係で実店舗に足を運ぶ人が減っている一方で、通信販売は一つのトレンドになっています。

そこで神石高原町も、町で採れた新鮮野菜の詰め合わせをネット上で試験的に100パックあまり販売したところ、一瞬で売り切れてしまいました。

新しい生活様式の普及によって潜在的な需要はたしかにあるし、むしろチャンスだと捉えています。

高付加価値から超高付加価値へとグレードを上げることで、町の魅力を高めると同時に経済の循環を促すことができます。たとえ素晴らしい資源をもっていても、活用できなければ「宝の持ち腐れ」になってしまう。

行政や町民だけでは限界がある部分は、企業や大学、他地域の力も借り、つねにアイデアを考案・共有しながら、新たな挑戦を進めていきます。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月08日 00:05

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること

- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史

- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)

.jpg)