いまだ“同調圧力”が根強い日本…芥川賞作家が語る「リベラリスト」のあるべき姿

2020年11月03日 公開

2024年12月16日 更新

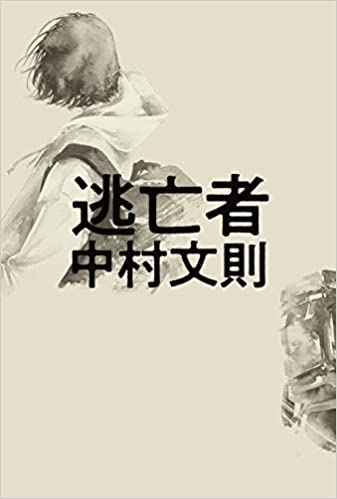

第二次世界大戦中、日本軍の作戦を成功に導いた“悪魔の楽器”と呼ばれる一本のトランペットが存在した。フリージャーナリストである山峰は、ヴェトナム人の恋人との出逢いをきっかけに、その伝説のトランペットを手に入れる。しかし彼はその日を境に、謎の男や宗教組織に追われる「逃亡者」の身となる。

日本やドイツを舞台とした逃走劇と平行し、軍楽隊の一員であった天才トランぺッター鈴木が遺した手記などをもとに、第二次世界大戦と長崎への原爆投下、さらには江戸時代まで遡るキリシタン迫害の光景。壮大な歴史を綿密に織り込み現代までを貫くストーリーが描かれるのは、芥川賞作家・中村文則氏の新作『逃亡者』だ。

あくまでも「フィクション」を描いてきた過去作品から一転、史実を織り込む長編をなぜ生み出そうと考えたのか。そして「リベラル」であろうとする中村氏は、新型コロナウイルスで混乱する社会や、「自国第一主義」が台頭する世界をどう俯瞰しているのか――。【聞き手:編集部(岩谷菜都美)】

※本稿は『Voice』2020年11⽉号より⼀部抜粋・編集したものです。

リベラリストの役割

――本作はかつての日本軍に「熱狂(ファナティシズム)」、別名“悪魔の楽器”と呼ばれるトランペットの演奏者がいた、という設定で物語が進んでいきます。この着想はどこから得たのでしょうか?

【中村】ドイツのケルンで翻訳者の方と楽器の話をしていた時、突然アイディアが湧いたんです。「第二次世界大戦で人びとを誘導し、ある作戦を成功に導いたトランペット」「そのトランペットを持って逃げる現代の男性」というふうに。その場でものすごい勢いでメモを取りました。時々こういうことがあります。

――デビュー作『銃』をはじめ「フィクション」を書き続けてきた中村さんが、史実を織り交ぜた作品を描こうと思ったのはなぜでしょうか。

【中村】何かのきっかけがあったわけではなく、長く作家をやってきたことでの自然な流れでした。クラシックで奏者が違えば同じ楽譜でも音色や緩急が変わるように、歴史も書き手によって事実の捉え方や解釈の際の重点の置き場が異なる。

そこが面白いなと以前から思っていて。今回「戦争」を描くにあたって、文献だけじゃなく、体験者の手記など、膨大に調べました。日本軍のフィリピンでの慰安婦のシーンも、軍楽隊が楽器の代わりに銃器を渡されたことも史実をもとにしている。

キリシタンの歴史や原爆などは、「現地の声」を知るために、資料館やさまざまな跡地も巡りました。そういうところでしか手に入らない文献や映像資料もある。当事者の記憶や言葉を継ぐことを意識しています。

――小説には、山峰のトランペットを狙う新興宗教団体「Q派の会」が出てきます。過去作の『教団X』では宗教を批判的に描いた中村さんですが、今回は宗教に心酔する登場人物に対して「人には信じたいものがある。それによって救われている人がいる」と描写しているように理解を示していますね。

【中村】『教団X』では、宗教だけでなく僕の考えを書きたいままに綴りました。そのときはまだ、自分の読者以外も信じていたというか、読んだ人は作品の意図を汲んでくれるだろうと信じていた。

でも想定外の意見を多くいただき、「こんなにも伝わらないのか……」と驚いたんです。そこで、当時の政権批判も交えた『R帝国』では、読んだ人からのあらゆる反応を自分なりに想定し、文章のなかで批判を事前に回収する構成にした。

それには成功したと思いますが、世の中を少しでも変えるには、また別のアプローチもいると感じたんです。トルコ系ドイツ人の映画監督、ファティ・アキン氏と対談した際、彼が興味深いことを言っていて。

ご本人もリベラルな人ですが、「我々は急ぎ過ぎたのではないか」と。自分たちが掲げるリベラル的な価値観を、早急に押し付けていたのではないかと言うんです。時間をかけることの重要性を彼は語っていました。僕もそう思います。

――一言で「リベラル」といっても多様な定義や解釈があります。中村さんはどのような思想だとお考えですか。

【中村】立場の弱い人の側に立つこと。これが第一原則ではないでしょうか。人権と多様性の尊重。多数派の中で窒息しそうになっている少数派に思いを巡らすこと。

しかし、全体主義が加速し、同調圧力が強まる日本の現状では、弱い立場を強いられている人の声を拾い上げ、社会を納得させるのは非常に難しい。

そうした社会において、リベラルを自認する人達に求められるのは、思想の異なる層とのコミュニケーションを厭わず、あらゆる場所で声を上げ続けることではないでしょうか。

僕は、新聞は『赤旗』から『産経新聞』まですべての取材を受けます。いわゆる「左」から「右」まで幅広い人達に自分の言葉を届けたいからです。しかしいまのリベラル側の人達は、自分の考えが受け入れられる場所で、その場に留まり好んで発言する傾向にあるかもしれない。

『逃亡者』では、一つの物語のなかに両極の意見をもつ人達を出し、互いの価値観を組み入れました。たとえば、日本はこのままでは中国に乗っ取られると本気で怯える男性や、日本軍が過去に起こした悲惨な出来事などを「事実だとしても知りたくなかった」と訴えるような読者。

そして、そういった真剣な意見をぶつけられたリベラルな山峰の動揺。それぞれを描いています。実際に、歴史や宗教、または現政府を前にして、「自分たちを取り囲むものは正しく進んでいる」と信じることで、その人のアイデンティティや思想が守られている場合だってある。

良し悪しは別としてもその事実を理解したうえで、読者が、両側に生きる人びとの目線に同時に触れられる作品にしたいと考えていました。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月07日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点

- 量子コンピュータ開発における日本の勝ち筋 周回遅れの現状を覆す4つの戦略

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 誰が常任理事国の横暴を止めるのか? 大国が裁かれない「構造的矛盾」

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

.jpg)