なぜ警察は「オウム犯行説」に固執したのか?捜査第一課元刑事が明かす宿命

2018年11月05日 公開

2024年12月16日 更新

オウム犯行説から逸脱できない暗黙の了解

原雄一氏(写真:西﨑進也)

――なぜ公安部はそこまでオウムに拘泥してしまったのでしょうか。

原 正確なことはよくわかりません。ただ公安部の幹部や捜査員たちは、オウム真理教の犯行というレールから外れてはならない「宿命」を背負っていたのではないかと感じています。

公訴時効が近づいていたころ、私は当時の警視総監に「なぜ、狙撃事件の犯人が捕まらないかわかるかね」と問われました。答えあぐねている私を見て、総監は「公安部が捜査しているからだよ」と言われました。

狙撃事件発生以来、歴代の幹部の多くがオウムの犯行と見て捜査を続けてきたのだから、その道からは逸脱できない、という暗黙の了解が存在していたのでしょうか。

――思い込みにとらわれて現実を見失うことは、警察組織だけでなく、民間企業等の組織においても見られる失敗のように思います。

原 だからこそ私は、あのとき警察内部で何が起きていたのか、という記録を残すために本書を書いたのです。オウムに対する捜査が進んでいた一方で、中村泰というテロリストが存在していました。

そして彼を追い続けた捜査員がいたことを歴史の闇に埋もれさせたくはなかったのです。中村を追っていたわれわれを含め、組織の一人ひとりに「宿命」があったような気がしています。

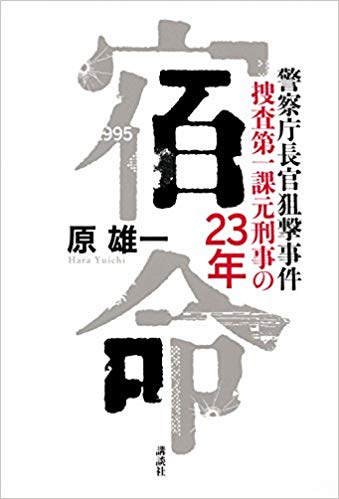

※本稿は『Voice』2018年12月号「著者に聞く」原雄一氏の『宿命』を一部抜粋、編集したものです。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月22日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言

- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)

.jpg)