消費税増税は凍結すべし!

2016年04月26日 公開

2024年12月16日 更新

「2017年4月1日に消費税を10%に引き上げる」という予定が消費を低迷させている

消費マインドが一向に回復していない

今年3月、2015年10―12月期のGDP(国内総生産)が発表された。GDP成長率は一次速報値で前期比マイナス0・4%(実質、季節調整済)、二次速報値では同マイナス0・3%。多くのエコノミストがマイナス成長を予想していたので、この数字はある程度、予想どおりであった。

だが、私を含め大方のエコノミストが衝撃を受けたのが、個人消費の下落である。実質GDP成長率の寄与度を見ると、一次速報でも二次速報でも個人消費が前期比マイナス0・5%となり、同四半期GDPにおける最大の下落要因となった。

今年3月11日に開催された経済財政諮問会議の第3回会議資料には、「記 録的な暖冬により冬物衣料品が落ち込むなど個人消費が前期比▲0・9%となったことなどが背景」という政府の見解が記されたが、消費の落ち込みは自動車や家電製品等の耐久財から衣類や靴のような半耐久財にまで広く及んでおり、暖冬の影響では説明がつかない。考えられる説明は、2014年4月の消費税増税である。8%への税率引き上げを契機に消費マインドが落ち込み、そこから日本の景気が一向に回復していないことが致命的な問題なのだ。

録的な暖冬により冬物衣料品が落ち込むなど個人消費が前期比▲0・9%となったことなどが背景」という政府の見解が記されたが、消費の落ち込みは自動車や家電製品等の耐久財から衣類や靴のような半耐久財にまで広く及んでおり、暖冬の影響では説明がつかない。考えられる説明は、2014年4月の消費税増税である。8%への税率引き上げを契機に消費マインドが落ち込み、そこから日本の景気が一向に回復していないことが致命的な問題なのだ。

消費税増税の推進派の論理は「増税前には駆け込み需要が見込め、増税後には反動減が起きるが、一巡して1年が経てば経済は元に戻る」というものだった。

たしかに前年同期比で見た統計上の伸び率は、1年経てば前年同期がすでに消費税の影響を受け落ち込んでいるので、元に戻るように見える。だが、消費税増税により増税分だけ可処分所得が消費者から奪われる「マイナスの所得効果」は、将来にわたってずっと続くのである。

たとえば消費税率を3%上げた場合、消費税率1%当たり約2・7兆円の税収が見込まれるので、およそ8・1兆円の税収増が見込まれるが、その一方で、同じ分の実質所得が民間部門から失われることになり、それによって消費が減少し、それが経済全体に対して押し下げ効果をもつので、税収全体としてみれば、やがて消費税増税による税収増を上回ってしまう可能性がある。

それでも、増税賛成派のなかには「税収の大部分が歳出として戻ってくる」と述べる者もいる。だが、消費税増税で失われた所得を歳出でカバーするといっても、「買い物をするたびに8%の消費税を払わされている」という消費者の感覚を打ち消すには至らない。増税賛成派の考え方は、デフレから完全に脱却し消費者のマインドが安定するまでは、現実の庶民感覚から大きくずれており、景気回復ひいては少し長い目で見て財政再建には役立たないというのが、前回の消費税増税から得られた教訓ではなかったか。

日本人の所得構造と消費行動が変わった

じつは私も、2014年4月の消費税率8%への引き上げの際、8・1兆円程度の増税ショックはあっても、5・5兆円規模の補正予算と1兆円程度の法人税減税を実施することで、増税のショックはほとんど相殺できる、と考えていた。ところが、これは消費マインドを向上させる対策としては不十分だった。

最も大きな理由は、15年間デフレを続けてきた結果、国民のマインドがそうとう変わってしまっていたというところにある。「アベノミクスによってインフレ率は徐々に上がっているが、いつまた元に戻るかわからない」「賃金を上げても再び景気が悪くなるかもしれない」「円安傾向になっても、また円高に戻るかもしれない」という不安を依然として企業経営者や消費者が抱いているのだ。

また、社会の所得構造の変化も大きい。とくに日本では若者を中心に非正規労働者や失業者などの低所得者層が増える半面、高齢化により年金生活者が増えている。主な収入が年金だけの高齢者にとっては、消費税増税はまさに死活問題となる。低所得層の若者と年金生活の高齢者が、消費税増税によるショックを真っ先に受けた最大の犠牲者である。

社会の中間層が厚いヨーロッパでは、付加価値税(日本の消費税に相当する間接税)の税率を頻繁に上げ下げしても、消費への影響はそれほど大きくない。ヨーロッパの例から「消費税を3%上げても致命的なショックは起きないだろう」という予測が裏切られたのは、実体経済に及ぼす影響に関する分析が不十分だったと反省せざるをえない。

長期デフレの影響で、いまや日本人の所得構造と消費行動が大きく変わってしまったということを、われわれは2年前の消費税増税の教訓として学ばなければならない。

実際、消費者心理を示す消費者態度指数(一般世帯、季節調整値)は2015年10月から12月まで前月比プラスが続いていたが、2016年1月に前月比マイナス0・2%に落ち込み、2月には同マイナス2・4%と悪化している。消費マインドは振れやすくなったのである。

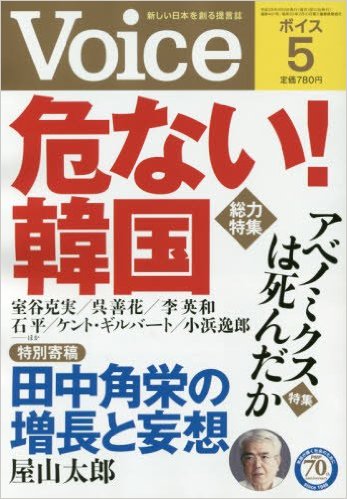

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月07日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点

- 量子コンピュータ開発における日本の勝ち筋 周回遅れの現状を覆す4つの戦略

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 誰が常任理事国の横暴を止めるのか? 大国が裁かれない「構造的矛盾」

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

.jpg)