ヘイトクライム被害者は日本社会をどう見た? 差別を乗り越える「対話の力」

近年メディアで大きな問題として扱われることの多い「ヘイトスピーチ」、そして「ヘイトクライム」。表現の自由を大義名分として行われる差別的言動の数々だが、これらの問題には日本社会の「国語力崩壊」が関係しているのではないだろうか――。

前編【ヘイトに傾倒して放火犯に...「ネットを盲信した男」の驚きの犯行動機】につづいて、本記事では国語力崩壊が引き起こしたヘイトクライムの一例として、2022年にコリア学園学園で起きた放火事件に、ノンフィクション作家の石井光太氏が迫る。現場の取材から見えてきた「被害者たちの心情、そして事件後の受け止め方」とは。

「民族学校」から「インターナショナルスクールへ」...その歴史と変遷

2022年4月5日未明に起きたコリア国際学園放火事件。犯人・太刀川誠が起こした事件を、被害者の教師や生徒はどう受け止めたのかについて考えていきたい。

事件の舞台となったコリア国際学園が開校したのは、2008年4月のことだ。この学校の設立背景は、いわゆる民族学校のそれとは異なる。

一般的に、日本における在日韓国人・朝鮮人(以下「在日」)系の民族学校といえば、北朝鮮系の朝鮮学校と、韓国系の韓国学校が挙げられる。前者は在日朝鮮人からなる在日本朝鮮人総連合会(総連)が、後者は日本大韓民国民団(民団)が主体となって運営されており、どちらも授業は母語でなされ、民族教育が行われてきた。

かつて在日の人たちは、日本で生まれ育った子どもがコリアとしてのアイデンティティーを失わないように、日本の学校ではなく、民族学校へ通わせることが多かった。母語や文化を継承した上で、在日二世、三世として生きていってほしいと願っていたのだ。

しかし、時代の流れと共に在日の人たちの意識も次第に変わりだした。日本の学校に通って通名で生きていく方が何かと便利とか、今の時代に民族教育はさほど必要がないと考える人が増えたのだ。さらに、21世紀に入ってグローバル化と情報化の波が押し寄せてくると、より多様な文化や価値観を持つことが必要とされるようになった。

多くの在日の人々の目には、民族学校がこのような時代の流れについていけているようには映らなかった。総連や民団は両国の政治の影響下にあり、対話すらほとんど行われない。親にしてみれば、そうした学校にわが子を行かせるなら、先進的な教育を目指す国内外の一流校へ通わせたい望むのはやむをえないだろう。

こうしたこともあって、最盛期に全国に約160校で5万人強の生徒を有していた朝鮮学校は、現在は63校(6校休校)にまで減少、生徒数は10分の1になった。

コリア国際学園が生まれたのは、そうした時代の流れが一つの要因となっていた。新しい時代を担う子どもたちには、総連にも民団にも寄らない今の時代に合った民族教育を行い、グローバル人材へと育てる必要があるのではないか。こうした意見を持った人たちが作ったインターナショナルスクールがコリア国際学園だったのである。

現在、コリア国際学園には、中高合わせて約100名の生徒が通っている。在日の他にも、日本人、中国人、留学生などが在籍しており、寄宿舎にも20名ほどが暮らしている。

特にK-POP・エンターテイメントコースが設立された2021年以降は日本人の生徒が増加し、現在は全生徒の6割を占めるまでとなったという。このことからもわかる通り、コリア国際学園は民族系学校というより、インターナショナルスクールなのだ。

事件当日、校長の脳裏によぎった「ヘイトクライム」の存在

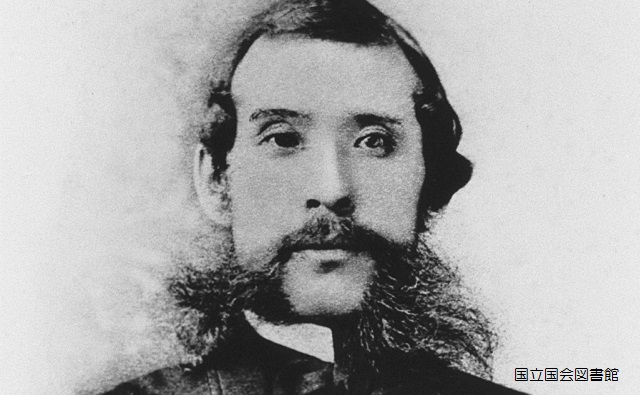

事件当時、このコリア国際学園の校長だったのが、李相創氏だ。日本生まれの在日で、甲子園出場で知られている京都国際高校(前身は「京都韓国学校」)で33年間教員をした後に、2017年から6年にわたってコリア国際学園の校長を務めた。彼は学校の責任者であると同時に、事件の第一発見者でもあった。

4月5日、李前校長が出勤したのは午前7時過ぎだった。春休みの教職員の出勤時間は9時だったが、李前校長はいつも2時間ほど前にやってきて、各種ドアの開錠や建物の見回り、片付けなどを行っていた。

この日、李前校長が正門を開けて中に入ると、異臭が漂っているのに気がついた。正門を入ってまっすぐに進むと、自動販売機の正面に黒い燃え殻のようなものが見えた。

すぐに置いていた段ボールが燃えたのだと思った。まだ煙がくすぶっている。李前校長は慌てて消火し、即座に110番通報することにした。なぜ消防署でなく、警察署への通報だったのか。その理由を李前校長は語る。

「春休みに校舎の工事をしていたので、最初はその人の不始末かと思ったんです。でも、燃えた跡を見た時に、誰かが侵入してきて故意に火を点けたのではないかと察しました。

警察が到着するまでに考えていたのは、もし放火だった場合にどのように生徒や保護者に説明すべきかということです。ヘイトスピーチとの関連性も疑いましたが、まだ真実がわかっていなかったので、うかつなことは言えません。かといって、黙っているわけにもいかない。大事になるのではないかという予感がありました」

李前校長がすぐにヘイトスピーチとの関係を疑ったのは、コリア国際学園が長らくその問題に悩まされてきたからだ。この土地に学園を開校することが決まった時から、一部の住人たちによって反対の声を挙げられていた。建設予定地の前でバリケードや座り込みが行われ、妨害活動が行われたのだ。

このせいで工期は半年ほど遅れ、第一期生は韓国や鶴橋の仮校舎で一学期の授業を受けなければならなくなっていた。事務長の金玉伊氏は次のように話す。

「本校への嫌がらせはいろんな形でありました。開校した後も、投石されて窓ガラスを割られたり、壁に塗料のスプレーで『コリア』などと書かれたりしました。

最近でも、日韓や日朝の関係が悪化した時に、うちの学校に対して誹謗中傷の電話などが来ることがあります。電話に出たら、知らない人からいきなり『国に帰れ』『出ていけ』と怒鳴られたりするのです」

すでに述べたように、コリア国際学園は総連や民団の影響下にあるわけではないし、生徒も多様な民族が入り混じっている。そうしたことを調べることもなく、「コリア」と十把一絡げにしてこのような誹謗中傷を行う姿勢には、太刀川誠の言動と同様の国語力のなさゆえの短絡的な思考が垣間見られる。

何にせよ、そうした経緯があったからこそ、李前校長は事件が起きてすぐにヘイトスピーチとの関連性を疑ったのだ。そしてこの日、李前校長は教職員を一堂に集めて、次のように説明した。

「今、捜査を行っている警察からは、放火の可能性を告げられました。しかし、現時点では犯人はわかっていませんし、理由も明らかではありません。真実が明らかになるまで、憶測で何かを言うことは差し控えてください。生徒や保護者に対しては、捜査が進んでわかっただけを適時きちんと説明していくようにしましょう」

李前校長の念頭には、在特会らが起こした京都朝鮮学校襲撃事件のことがあった。あの事件を起こした人たちが絡んでいるかもしれないし、そうでなくても報道に触発されてああいう人たちが押し寄せてくるかもしれない。生徒の安全を守るためには、騒ぎを極力抑える必要があった。

それでも、事件発覚当初からマスコミはヘイトスピーチとの関係性を暗示するようなニュースを流したし、ネットでもそうした言説が飛び交った。李校長は警察と連携しながら火に油を注がぬように慎重な対応をつづけた。

警察が太刀川をこの事件のことで正式に逮捕したのは、2カ月後のことだった。取り調べの中で、太刀川が「韓国人の住所が書かれた名簿を盗み、韓国人を襲うつもりだった」という証言をしたことがマスコミに伝わったことで、事件とヘイトスピーチの関係性が報じられた。

学校の生徒たちはヘイトクライムをどう受け止めたのか

これまで静観をつづけていた学校は、報道を機に改めてこの問題に向き合わなければならなくなった。李前校長は話す。

「犯人が逮捕されてヘイトとの関係性がニュースになりました。これによって、うちの学校でも事実を直視して生徒間で対話をしていかなければならないだろいうという空気が生まれました。

高校生は普段から多文化共生について考える『多文化共生論』という授業を行っています。その授業の中で高校生たちを班ごとに分けて、この問題について話し合いをさせていくことにしたのです」

生徒たちはルーツも違えば、差別への意識も異なる。まずは、それぞれの立場から素直に事件についての意見を出させていった。

授業の中で出た意見は、生徒のルーツによっても違いがあった。在日の生徒たちの意見の中には、学校は差別に対してもっと厳しい態度をとるべきではないかというものもあった。不当な差別を受けて黙っていれば、そうした感情を助長することになるのではないかという気持ちがあったのかもしれない。

他方、日本人生徒は「怖かった」「びっくりした」という発言が多かった。自分たちが在日への差別意識を持っていなかったため、起きたことが信じられないといった反応だったのだろう。

留学生も、「日本にはこんなことがあるんですね」という驚きの言葉を口にしていた。李前校長は言う。

「全体的には、私が想像していたより生徒の間には『まさか自分たちが差別を受けるなんて』という感情が多かったように思います。私のような昭和の時代に在日として生きた人間には差別は当たり前のものでした。直につらい思いをしたことも数えきれません。

しかし、今の子は違います。韓流ブームの時代に生まれ育ち、物心ついたくらいの時からK-POPや韓流ドラマを当たり前のように見てきたし、日本人が夢中になっているのも知っている。

なので、頭では差別の歴史を学んで知っていても、まさか自分たちが当事者になるという意識がないので、本当にそんなことが起こるんだ、という驚きが先行していたように思います」

先述したように、この学校はK-POP・エンターテイメントコースを設けていることから、韓国で歌手デビューすることを目指して入学し、日々韓国語に英語にダンスにと必死になっている生徒が少なくない。彼らは韓国に憧れることはあっても、差別などゆめゆめ思っていない。

それだけ昭和の時代に在日として生まれた人たちと、現役の中高生の感覚はまったく異なるのだ。李前校長はつづけて語る。

「犯人が逮捕されて裁判がはじまると、今度は犯行の動機が明らかになっていきました。私も裁判に何度も出たのですが、犯人の在日への認識はあまりに偏ったものでした。

たとえば、『よそ様の国で勝手なことをするな』『日本から出ていけ』と主張するのに、かつて日本によって在日の人たちが労働力として強制的に連れてこられた歴史や、朝鮮戦争の後に南北が分断された歴史さえ知らない。本当にネットの誹謗中傷をそのまま信じてしまって、犯行に及んだだけなんです。これにはびっくりしました」

当初、授業ではきちんと在日差別の歴史を踏まえた上で、なぜ今も差別や偏見が残っているのか、それにどう向き合うべきか、さらには多文化共生を実現するにはいかにその問題を解消すればいいかを考えさせようとしていた。

しかし、太刀川の犯行は、その議論に耐えられないほど浅はかで粗雑だった。犯人が在日の概念をはき違え、勘違いと妄想で放火をしたのなら、対話のためのそもそもの前提が崩れてしまう。

実際に、生徒たちも事件の内容を知れば知るほど、受け止め方に困惑しているようだった。ここまで軽薄な大人が存在し、ニュースになるような事件を起こすということが理解しがたかったのだろう。李前校長は言う。

「生徒たちは犯人の犯行動機をうまく想像できないみたいでした。歴史認識もなく、在日の人と接したこともない中で、ネットの変な言葉だけ見て放火したと言われても、どう解釈していいかわからないのは当然です。

でも、それはそれで考えさせられることはたくさんあります。特に現在は、大量の情報が飛び交っており、そこで様々な誤解が生じてトラブルが起こることがよくあります。だからこそ、事件を超えたところで、情報を深く解釈すること、対話をすること、認識を改めることの重要性を考えるヒントになったのではないでしょうか」

「自分は間違っているかもしれない」――対話を通じて自らを訂正し続ける

コリア国際学園に限らず、今の10代のトラブルの多くは、生徒同士のSNSでの拙いやり取りが発端になっていることが少なくない。SNSで何かを言われたとか、外されたと言ったことで、不登校やいじめが起こることがあるのだ。

こうした問題を予防するには、きちんとした思考や対話が欠かせない。太刀川誠を反面教師にするわけではないが、事件を通して国語力の大切さを考えさせることは十分可能だろう。李前校長は話す。

「私は中高生がうまく言葉を扱えなかったり、間違った情報を信じたりするのは今の時代にありえることだと思っています。コリア国際学園に通っている子ですら、きちんと差別や歴史を学んでいるのに、何かの拍子で相手に差別的な発言をしてしまうこともあるくらいですから。

だからこそ、私は中高生には対話の必要性を知ってもらいたいと思っていました。ちゃんと対話をすれば、自分の考えが古かったり、持っている情報が間違っていたりすることに気がつきます。

ならば、そこで更新して新しいものにすればいい。若い時に対話によってそれをする方法を身につけておけば、無駄に情報に踊らされたり、勘違いのまま突っ走ってしまったりすることはなくなるはずです」

大量の情報が氾濫する社会にあっては、一人がすべての情報について深い知識を持ったり、正しい情報だけを手に入れたりすることは困難だ。たとえば、在日のことに詳しくても、LGBTQにはそうではなく、つい間違った情報を鵜呑みにするとか、偏った意見を口にするといったことはあるだろう。

だからこそ、現代に生きる人たちは、そのことに自覚的でなければならない。自分の情報が間違っているかもしれないという認識を常に持ち、周囲との対話によってそれに気づいて更新していく力を養うべきなのだ。

もし対話の中で在日に関する認識が間違っているとわかれば、それを新しく正しいものに更新する。その努力とくり返しが必要なのだ。事務長の金氏も同様のことを語る。

「昔の差別は実体験が伴うものだったんです。日本人が在日の人が何かをしているのを見て差別意識を抱いたとか、親や友達から直接何かを聞いて偏見を持つようになるとかいったことです。

しかし、今は違う。ネットという仮想空間の中にある、誰が書いたかわからない文章に触れることで、簡単に差別感情を持って間違った行動に及んでしまう。

私が問題だと思うのは、今は誤った発言をしても、それを簡単に削除できてしまうことです。SNSでもメールでも、間違ったと思ったら削除してなかったことにできる。

でもこれは良くないと思うんです。人はしっかりと間違ったことを認めて、修正しなければなりません。修正できれば、成長できる。そのことをみんなが理解して、やっていかなければならないと思います」

間違えたことをなかったことにしてしまえば、反省もなければ学びもないので、再び平然と同じことをくり返すだろう。しかし、間違ったことを認め、自ら修正すれば、その人は成長することができる。

現代のIT化した社会では、ネットの粗雑な言葉から実体験を伴わない差別感情が簡単に生まれ、SNSなどを通して増幅していく傾向にある。そのような社会構造は当分変わらないだろう。

だからこそ、金氏も李前校長も、人々が若いうちから対話を重ね、自分の知識や言説を正しいものに更新・修正していく必要があると考えているのだ。多様な価値観が溢れるこの学校は、それをするための格好の場所ともいえる。

そのような能力を持った生徒たちが大人になった時、社会はどう変わるのだろうか。

差別や事件は起こらないに越したことはない。

だが、コリア国際学園の生徒たちが、今回の事件を通して、そのような力を養っていこうとしていることに一縷の希望を抱くのは私だけではないはずだ。

前編【ヘイトに傾倒して放火犯に...「ネットを盲信した男」の驚きの犯行動機】を読む

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月18日 00:05

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)

- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること

.jpg)