現実的なエネルギー政策の議論を

2020年06月04日 公開

2024年12月16日 更新

地球温暖化の原因は、CO2(二酸化炭素)を中心とした温室効果ガスの増加にあるとされ、世界的な対策が叫ばれている。だからといって、あまりに非現実的な施策を進めようとすれば、かえって温室効果ガスの削減は困難になるばかりだ。日本のエネルギー政策は、どこへ向かうべきなのか。

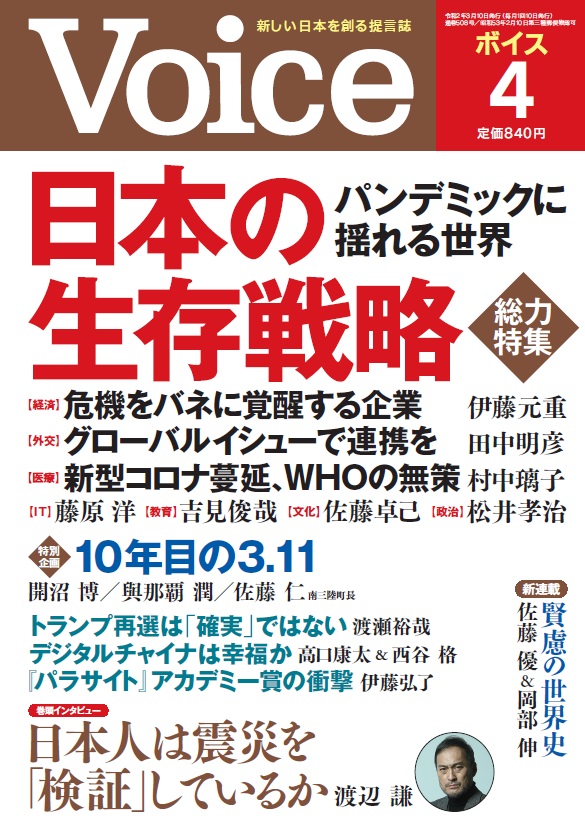

※本稿は月刊誌『Voice』2020年4月号、有馬純氏の「現実的なエネルギー政策の議論を」より一部抜粋・編集したものです。

聞き手:編集部

実現不可能な目標が叫ばれている

──有馬さんは、2000~2002年、2008年~2011年にかけて、日本側の交渉官として地球温暖化交渉に関与した経験から、パリ協定(15年、COP21〈国連気候変動枠組条約第二十一回締約国会議〉で採択された気候変動に関する国際条約)を高く評価されてきましたね(『精神論抜きの地球温暖化対策』)。

ところが昨年11月、そのパリ協定からアメリカ政府が離脱を正式に国連に通告するなど、雲行きが怪しくなっています。いったい何が起きているのでしょうか。

【有馬】そもそも、パリ協定は産業革命以降の温度上昇を1.5℃~2℃以内に抑えることを目的に、今世紀後半のできるだけ早い時期に「ネットゼロエミッション(温室効果ガスの排出を実質ゼロにする)」をめざすと宣言しました。

同協定は先進国だけが義務を負って途上国は義務を負わないという二分法を克服し、また京都議定書のように目標に法的拘束力をもたせなかったことから、アメリカや中国を含むすべての国が参加可能となりました。

ようやく現実的なプレッジ(誓約)&レビュー(評価)に基づく全員参加の枠組みができたと、私は高く評価したのです。しかし、いまから考えると、ぬか喜びにすぎなかったようです。

──なぜでしょうか。

【有馬】2019年12月にスペイン・マドリードで開催されたCOP25に参加しましたが、そこであることを感じました。

パリ協定締結後も温室効果ガスの排出は増えているにもかかわらず、2℃目標どころか、それよりも厳しい1.5℃目標が絶対視されており、現実を無理やりそれに合わせようという動きが出ていることです。

2030年に現状比で温室効果ガスの45%削減だとか、2050年にネットゼロエミッション実現などという議論が、すでにデファクトスタンダード(事実上の標準)になっている。

もともとパリ協定とは、トップダウンの温度目標とボトムアップのプレッジ&レビューのハイブリッドだったわけです。

にもかかわらず、ボトムアップのプレッジがトップダウンの温度目標への適合を強いられるようになれば、ボトムアップの根幹であるプラグマティズム(実用主義)が失われることになります。

──エネルギーの専門家でもないかぎり、2050年にネットゼロエミッション実現といわれても、イメージが湧きにくいと思います。どれだけインパクトのある数字なのでしょうか。

【有馬】コロラド大学のロジャー・ピルキー教授によれば、それを実現させるためには2050年に至るまでに、2日で3基の原子力発電所新設、もしくは毎日2.5MW級の風車の1500基新設が必要だと試算しています。

──要するに、達成困難なスローガンが独り歩きしている現状があるということですか。

【有馬】 たとえば最近、COPでは「脱石炭」がもてはやされていますが、エネルギー需要がこれから急増するアジア諸国における現実との乖離が甚だしい。

とりわけ「グレタ・トゥーンベリ現象」や、欧州議会での「緑の党」などの環境政党の躍進に象徴されるように、環境派がかなり野心的な目標を掲げて活動する傾向が強まっています。

とくにOECD諸国はこうしたプレッシャーに屈しやすい面があり、欧州は自ら旗を振っている。

他方で中国やロシアなど、いわゆる国家資本主義の国はそうした動きには無関心です。そのため、OECD諸国が化石燃料の使用から後退していくとしても、その穴を中国やロシアが埋めるのは目に見えている。

それだけではありません。仮に先進国で環境規制がより厳しくなれば、中国産の太陽光パネルや電気自動車の需要が高まるでしょう。それでいて中国が石炭火力発電技術の輸出を止めるかといえば、その可能性は低い。

つまりは、いまの環境派の動きは中国だけを利するようなもので、いったい何のためにやっているのかと、考えてしまうところがあります。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月13日 00:05

- 「私が長官を撃ちました」 國松長官狙撃事件の真犯人は誰か

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- なぜ日本だけが「目の敵」にされるのか 習近平政権が台湾問題で絶対に譲らない理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点

- イギリスでさえも二大政党制が融解 ヨーロッパに見る従来型政党政治の限界と模索

- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

.jpg)