建築家・安藤忠雄が「光の教会」再現に込めた本気と覚悟

2017年11月12日 公開

2024年12月16日 更新

いまの若者には「意地」が足りない

聞き手:編集部

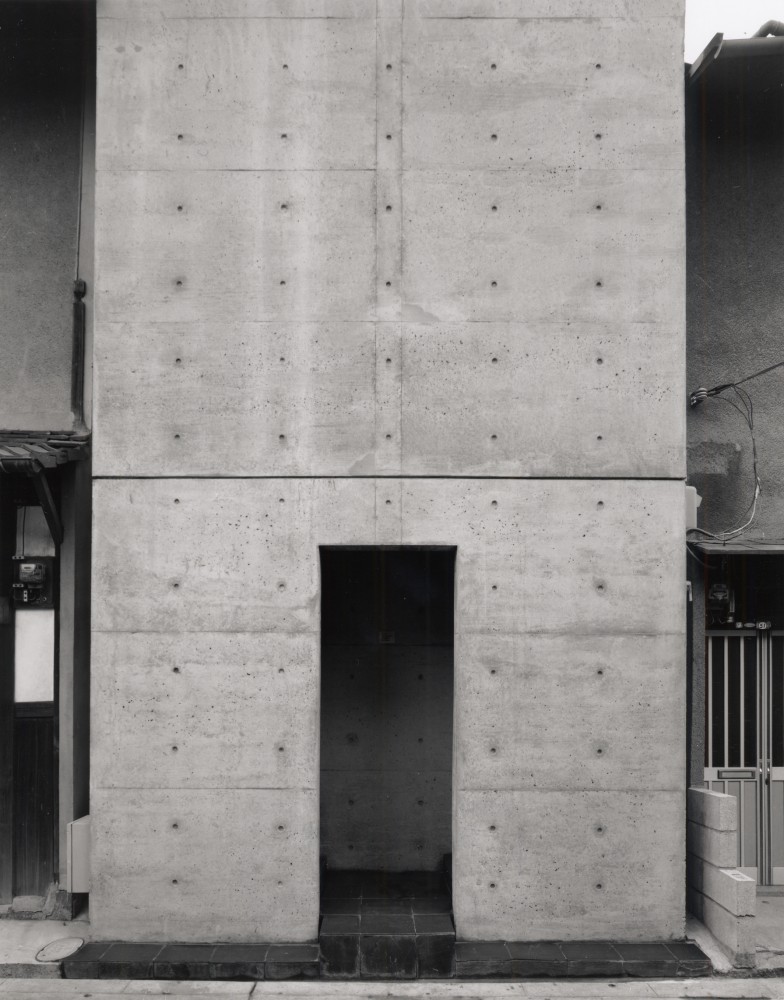

国立新美術館に原寸大で再現された「光の教会」

国立新美術館に原寸大で再現された「光の教会」

回顧展ではなく未来を描く展覧会に

――東京の国立新美術館で開催中の「安藤忠雄展 挑戦」(12月18日まで)は、およそ半世紀にわたる安藤先生の活動と作品を網羅した過去最大規模の展覧会です。

安藤 三年ほど前に、青木保館長から「600坪の展示室と200坪の野外テラスを自由に使って展覧会をやらないか」と声を掛けていただいた のがきっかけです。そこで10万人の来館人数を条件として提示されました。建築家の展覧会では異例の数字で、達成するのは並大抵ではない。まさに私にとって「挑戦」であり、引き受けるからには人びとの心を揺さぶり、驚きを与えるものにしようと考えました。

のがきっかけです。そこで10万人の来館人数を条件として提示されました。建築家の展覧会では異例の数字で、達成するのは並大抵ではない。まさに私にとって「挑戦」であり、引き受けるからには人びとの心を揺さぶり、驚きを与えるものにしようと考えました。

――その挑戦を象徴するのが、原寸大で再現した「光の教会」(大阪府茨木市)の屋外展示。コンクリートで囲われた空間に差し込む光の美しさと静謐さに圧倒されました。

安藤 実際の「光の教会」の建設費は約3500万円でしたが、今回の再現はそれ以上掛かりました(笑)。来館された方に「こんな途方もないことをやる人間がいるのか」と思ってもらえるように、建築家としての本気と覚悟を見せたかったんです。

――今回の展覧会では、パリ中心部にある歴史的建造物「ブルス・ド・コメルス(穀物取引所)」の改修など、現在進行中のプロジェクトの建築模型やスケッチも展示されています。

安藤 いわゆる回顧展ではなく、未来を描く展覧会にしたいという思いがありました。私は画家の野田弘志さんの『林檎』の作品が好きで、とくに青い林檎を描いた絵を眺めていると、建築の仕事を始めた当時の迸るような情熱が甦ってくる。人間も林檎と一緒で、いつまでも青くないといけない。よく「人間が練れてくる」といいますが、私は人間が成熟したらお終いだ、と思っています。

私の建築の原点は「住宅」です。中学生のころ、わが家の二階を増築する大工さんが昼食も取らず、一心不乱に働く姿を見て感銘を受けました。それから建築家を志し、大学や専門学校に通わずに独学で勉強に励みました。

いまでも忘れられないのが、1969年に大阪で小さな事務所を開き、設計を始めたときのこと。学生時代の友人の弟から、住宅の設計依頼を受けました。敷地を見に行くと、更地ではなく、すでに長屋が建っている。左右の両隣と奥には住宅がひしめき合っており、敷地前の道路とのあいだのスペースもほとんどない。絶望感に打ちひしがれながらも、工夫しながら長屋の北端の一軒を建て替え、何とか夫婦と子供一人が暮らせる立体的なワンルーム住宅を完成させました。

――記念すべき第1作目の安藤建築ですね。

安藤 ところが1年後、依頼主に双子の子供が生まれて、せっかく建てた住宅に家族が住めなくなってしまった。仕方なく私が買い取ることになり、設計事務所として利用することにしたのです。そのときの経験から学んだのは、つねに予期しないことが起きるのが人生であって、誰しも局面ごとに決断を迫られるということ。さらに、自分で建物を買って使うことにより、使い手と作り手双方の気持ちを学べた貴重な経験を得ることができました。

私の事務所はその後、何度も増改築を繰り返しました。まるで建築という「生き物」を設計しているようで、美術館やホールなど規模の大きい建築を手掛けることになっても、当時の感覚が変わらず残っています。

「生涯大阪発」で仕事をしたい

――安藤先生は大阪生まれの大阪育ちです。大阪の地域性が作品に与える影響も大きかったのではないでしょうか。

安藤 幼いころ、中之島(大阪市北区)にある大阪市中央公会堂や桜宮橋(通称「銀橋」)、「ライオン橋」の愛称で知られる難波橋や大阪府立中之島図書館を眺めては、子供ながらに「大阪はすごい街だ」と感激していました。じつは大阪市中央公会堂をはじめ、大阪には個人の寄付によって建設された建物がいくつもあるのです。社会的に成功した人間が、地元に恩を返すかたちで貢献を行なっている。篤志家のおかげで幼少期に立派な建築を間近で見られ、「やはり大阪はすごい」という誇りとともに、人生の財産となりました。だから、私も「生涯大阪発」で仕事をしたいと思っています。

――若き日の志と思いが、世界的建築家の基礎を形成した。安藤先生の目から見て、いまの若者はどう映っているのでしょう。

安藤 いまの人たちに足りないのは「意地」だと思います。世間では「意地を張る」のはよくない、というイメージがあります。でも、私は意地を張らない人のほうが駄目だと思う。一度やると決めた仕事は何があっても貫徹し、若いときにしかできないことは遠慮せずやったほうがいい。

1975年に手掛けた「住吉の長屋」(大阪市住吉区、1976年竣工)では、3軒連なった長屋の真ん中に家を建てる、という難題に直面しました。長屋を貫通する梁を取ってしまえば、基礎の構造が不安定になって長屋全体が倒れかねない。しかし迷った末、あえて設計を変えませんでした。長屋の真ん中を切り抜き、コンクリートの箱を組み込んで住宅をつくったのです。倒れたら倒れたで、そのときはまた起こせばいいと考えていました。当時は若かったからそう判断しましたが、いま同じ選択をできるかどうか。

1975年に手掛けた「住吉の長屋」(大阪市住吉区、1976年竣工)では、3軒連なった長屋の真ん中に家を建てる、という難題に直面しました。長屋を貫通する梁を取ってしまえば、基礎の構造が不安定になって長屋全体が倒れかねない。しかし迷った末、あえて設計を変えませんでした。長屋の真ん中を切り抜き、コンクリートの箱を組み込んで住宅をつくったのです。倒れたら倒れたで、そのときはまた起こせばいいと考えていました。当時は若かったからそう判断しましたが、いま同じ選択をできるかどうか。

――たしかに最近の若者は、リスクを恐れて新しい試みを避ける傾向があります。

安藤 住宅の建築は、予算やスペースといった制約のなかで設計しなくてはなりません。しかしだからといって、自分の信念を曲げる必要はない。「こうありたい」という気持ちを失えば、フリーランスで仕事をする者の存在意義が揺らいでしまうのですから。

「住吉の長屋」は、中心にある吹き抜けの中庭を通って部屋に出入りしなくてはならず、当時は「寒くて住みにくい」「トイレに行くのが不便」などとの批判を受けました。ところが現在、環境を重視する建築の潮流のなかで四季の移ろいを感じるエコハウスの完成形として再評価されているわけです。いま全力で取り組んでいることが、将来どう評価されるかは誰にもわかりません。だから目の前の仕事をやりたいように、一心不乱で取り組む大切さも、今回の展覧会で伝えたいのです。

<『Voice』12月号掲載のインタビューでは、2020東京五輪に寄せる思いから、文化・芸術と企業経営の関係性まで幅広くお答えいただいております。ぜひ、誌面も併せてご覧ください。>

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月07日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点

- 量子コンピュータ開発における日本の勝ち筋 周回遅れの現状を覆す4つの戦略

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 誰が常任理事国の横暴を止めるのか? 大国が裁かれない「構造的矛盾」

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

.jpg)