「宗主国なき植民地経済」の没落ーー米中の意外な共通点とは?

2015年10月29日 公開

2024年12月16日 更新

世界同時株安を歓迎する

「万里の長城」ならぬ「万里の長落」

7月下旬から本格化し、8月24日に最初の谷底に到達した世界同時株安を心の底から歓迎する。もちろん、わざわざ最初の谷底と表現したのは、今後まだまだ本格的な下落局面は続くと確信しているからだ。

7月下旬から本格化し、8月24日に最初の谷底に到達した世界同時株安を心の底から歓迎する。もちろん、わざわざ最初の谷底と表現したのは、今後まだまだ本格的な下落局面は続くと確信しているからだ。

株安を歓迎する理由は、長年にわたって「日本一国にしても、世界経済にしてもこんなにでたらめな運営が持続するはずはない」と主張しつづけてきた自分の議論の正しさが証明されたというようなケチな料簡からではない。今回の同時株安によって、世界で最大の経済と第2位の経済を擁する2カ国が、どちらも古今東西もっとも無責任に自国民、そして世界中の民衆を食いものにして利権集団がやりたい放題に富を蓄積しつづけるという構図が崩壊する道筋が明らかになってきたからだ。

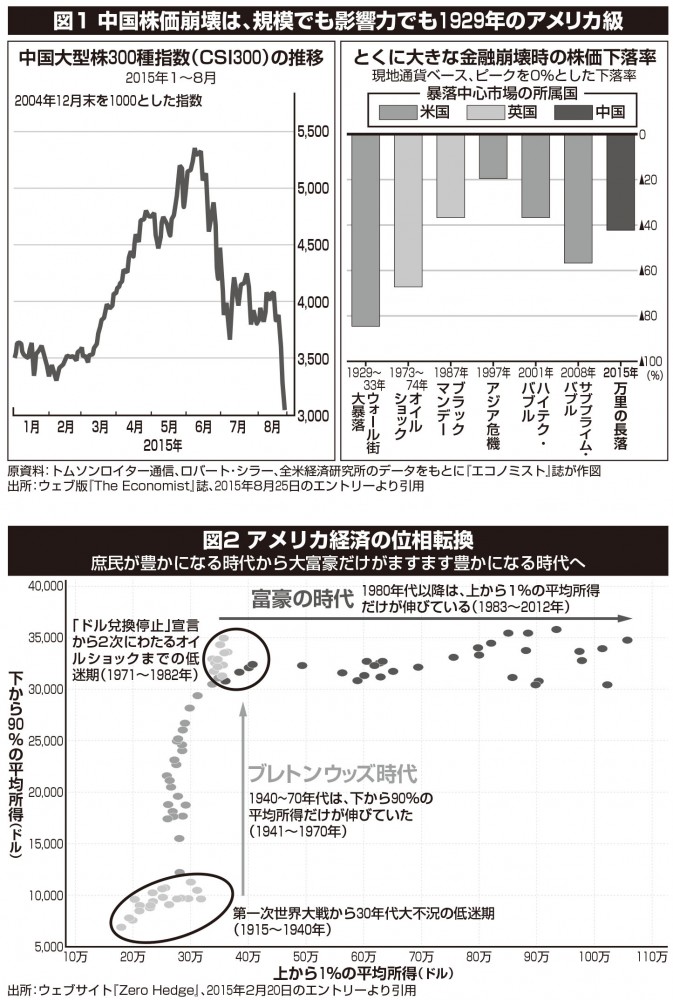

まずは、次の上段のグラフをご覧いただきたい(図1)。世界中に多大な悪影響を及ぼした株価暴落の震源地である中国の株式市場の存在感を如実に示しているといえないだろうか。

左側は、上海・深せん株式取引所上場銘柄のなかから、とくに流動性の高い大型株300種を選りすぐったCSI300の値動きを、今年の年初から8月24日までにわたって描いたグラフだ。8月初旬から24日までの下げもきつかったが、じつは6月中旬に天井を打ってから7月初旬までの下げのほうが、もっときつかった。そして、この中国株の下げに触発されて、8月初めから24日にかけての世界同時株安が勃発したわけだ。

さらに、右側のグラフは、世界の株価大暴落のワースト7を年代順に列挙したものだ。さらっと眺め渡しただけでも、金融市場の大混乱に米中両国が及ぼす影響力の大きさがわかる。「第2の」あるいは「21世紀のブラックマンデー」と呼ばれる8月24日に至る株安には、もう「万里の長城」ならぬ「万里の長落」という魅力的なあだ名がついている。株価の実勢としていえばいまはまだ中間集計の段階なのだが、それでも42〜43%の暴落となっている。

世界同時株安を招いた事例のなかで、今回の中国発大暴落を上回る下落率を記録したのは、大恐慌から大不況へと転落していった1929〜33年のニューヨーク市場の82〜83%と、第1次オイルショックが勃発した1973〜74年のロンドン市場の63〜64%、そして、国際金融危機に見舞われた2008年のニューヨーク市場の57〜58%だけなのだ。

妙な国威発揚意識、あるいは自虐史観から「1989〜2003年までの14年間で80%強の大暴落となった日本の株価・不動産バブル同時崩壊が収録されていないのはけしからん」と息巻く向きもおありかもしれない。だが、14年もの長期にわたる山あり谷ありの展開を通算して80%安というのは、投資家にとって逃げたり隠れたりする場所のある下げ方だった。それ以上に重要なのは、当時の日本株大暴落は国際的にはまったく無視できるほどの孤立した現象であって、世界中の株式市場で日本株に連れ安した市場は皆無といえるほど少なかったことだ。

ここでもまた、あれほど急騰していた日本株を世界に売り歩いたり、逆に日本株のカラ売りというアイデアを世界に売り歩いたりする企業家精神あふれる金融業者の不在をお嘆きの向きもあるかもしれない。だが、世界中があまりにも極端な拝金主義の誤りに冒されているときに、そんな時流に乗りきれず孤立していたのは、日本の醇風美俗の表れとしてむしろ高く評価すべきことではないだろうか。それは、世界中の金融市場に及ぼす影響がとくに顕著な米中2カ国の共通点は何かと考えたとき、はっきりしてくる。

米中は「宗主国なき植民地経済」

表面的には、米中2カ国は水と油といえるほど、かけ離れた思想信条・価値観をもった国々に見える。だが、その根底には両国とも「宗主国なき植民地経済」を経営しているという大きな共通点があるのだ。

もともとその土地に住みついていた人たちのあいだでの売り買い交渉の積み重ねのなかで成長してきた経済は、基本的に売り手も買い手も多少なりとも妥協しながら、お互いに極端な不満の残らないところで妥協する市場経済を体現している。当然、国家、政府、官僚がこの自由な交渉を統制し、操作しようとすることには自然な反発が生ずる。

ところが、植民地経済はまったく違う。そもそもの始まりからして、宗主国の王侯貴族や、官僚や、軍人や、本国ではうだつの上がらない一旗組や、本国での長い収監生活よりは、年季奉公以後の自由の獲得を夢見た重罪人が、本国ではとうてい得られないような収入を確保するために設計された統制経済として出発したのが、植民地経済なのだ。「大英帝国の王冠のどまん中に光り輝くダイヤモンド」と称賛されたインドに赴任した下級貴族、下級官僚は任地では本国で稼げる収入の10〜20倍の年収があったという。

つまり、植民地はもともと特定の利権集団が思う存分荒稼ぎをするために設計された社会なのだ。ふつうの国民経済は市場参加者が平和に「棲み分ける経済」であるのに対して、植民地経済は利権集団が住民たちを「棲ませ分ける経済」だと表現してもいいだろう。この点の認識が、長い歴史のなかでただの1度も植民地として宗主国に徹底的に富をしぼり取られる運命を甘受させられたことのなかった日本人には、とくに欠如している。

ただ、特定の宗主国が植民地を支配していることが明白な状態では、植民地にやってきた宗主国の貴族、官僚、一旗組としてもあまりでたらめなことはできない。統治責任を負っているからだ。しかし、たまたま早めに宗主国は追い払ったが、利権集団が甘い汁を吸いやすい社会構造を温存してしまった国や、植民地支配の構造そのものが隠微だった国では、建前としては統治権を国民全体が共有しているが、実態としては小さな利権集団がやりたい放題という最悪の事態が生ずる。

アメリカは前者の典型だろう。大英帝国という宗主国は早々と撤退に追いこんだが、南部の大綿花プランテーション農園主や、北部産業資本家の切り取り勝手の企業の合併・吸収による価格支配力奪取を野放しにしていた。そのため、宗主国の撤退がつくり出した真空状態に、非常に早くから形成されていた大統領府と連邦議会の政治家・官僚、産業資本家、金融資本家、大農園主の利権集団が居座ってしまった。

それ以来、南北戦争で農園主が追放されたり、産業資本家より金融資本家のほうが強くなったり、いつのまにか経済学者や弁護士やロビイストが忍びこんだりといった紆余曲折はあった。だが、ひとにぎりの利権集団が統治責任を取らない影の宗主国として君臨する構造は一貫して続いている。

植民地経済という構造が隠蔽されている典型が中国だろう。いまだに政治の中心都市は北京だ。北京は大元帝国時代にはモンゴル族という少数民族が、そして大清帝国時代には満洲族という少数民族が、圧倒的に人口の大きな漢民族を支配するために設置した人工都市だ。また、現代中国の経済中心地は上海だが、これは田舎の小さな城塞都市のそのまた郊外の小さな村が、フランスの租借地となってから急激に発展した都市だった。

「中国共産党が宗主国として君臨しているじゃないか」との反論もあるだろう。だが、13億人の人口に対して約8600万人いる中国共産党員の99・98%は、「善良で健全な思想の持ち主である」というお墨付きをいただくために毎年党費を払っているだけの存在なのだ。労働組合や前衛党の用語でいう専従、つまり共産党活動で飯を食っている人たちはわずか3000人にすぎない。13億人の人口に対するわずか3000人という党専従者の人数は、たしかに特権はすさまじいものがあるだろうが、とうてい階級や階層を形成しているといえる規模ではない。砂上の楼閣のように危うい権力構造なのだ。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月07日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点

- 量子コンピュータ開発における日本の勝ち筋 周回遅れの現状を覆す4つの戦略

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- 誰が常任理事国の横暴を止めるのか? 大国が裁かれない「構造的矛盾」

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

.jpg)