コロナ禍の「奇妙な成功」で浮き彫りになった、日本政府の“弱さ”

2020年09月09日 公開

2024年12月16日 更新

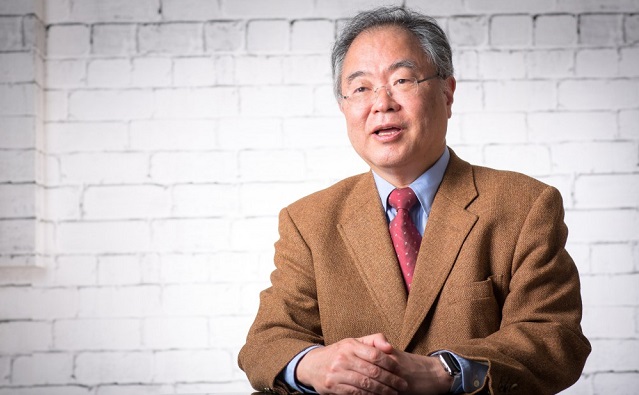

政局は「ポスト安倍」に注目が集まっているが、引き続きコロナ対策は喫緊の課題である。官僚と政治家の双方を経験し、現在は慶應義塾大学総合政策学部で教鞭を執る松井孝治氏は、コロナ禍で日本政府の執行力の弱さが露呈した、と指摘する。政策立案のスペシャリストが、新たな時代に必要な統治機構改革を提言する。

※本稿は『Voice』2020年9月号より、一部を抜粋編集したものです。

旧態依然の「日程政治」から脱却を

かねてから私は、通年国会の開催を提起している。現在の国会(通常国会)は、1年に一度、150日間開かれる。会期末に成立しない法案等は会期不継続の原則により、原則廃案になってしまう。

コロナ禍という未曾有の危機においてすら、国会を閉じれば重要法案の議論はリセットされてしまうのだ。審議日程を引き延ばして廃案に追い込むという不毛な「日程政治」に陥る元凶がここにある。

日程闘争ゆえに、委員会日程が前日まで決まらず、質疑通告が前日夜になるのだ。

そもそも主要国のなかで、1年のあいだで期間を決める「会期制」を採用する国は日本だけである。たとえば米国は、下院議員が選挙で選ばれてから次の選挙まで(2年間)を一つの会期と定めている。

長期休暇中も議会が常時開かれているため、有事の際の対応も可能だ。日本と同じ議院内閣制の英国は、1年間を一つの会期とする通年国会を採っている。

新型コロナの「第二波」の脅威が叫ばれるなか、感染症対策も経済政策も一刻の猶予も許さない。特別措置法を見直して、政府の強制措置を可能とする法改正の検討も必要だし、精密医療の時代に相応しい感染抑止体制の見直しも急務だ。

この切迫した状況下で、はたして国会を閉じていていいのか。自由民主党の森山裕国対委員長は、予定した法案も成立したし、官僚にも行政執行に専念する時間を与えなければならぬからと、国会延長を行なわない理由を説明されていた。

それならば、通年国会を2期に分け、内閣提出法案を対政府質疑を通じて精査・議論する機会を会期の前半に、議員立法や政治家同士の討論を後半に区分するのはどうだろうか。

後半では、官僚を国会業務からは切り離しつつ、政治家は国民から負託された責務を果たす。こうした政と官の役割分担を議論すべきではないか。

誠に残念なことに、今通常国会では党首討論が一度も実現しなかった。20年前の国会改革で当初は毎週開催を前提に導入したこの討論は完全に形骸化し、政治家同士の討論や対話は明らかに後退している。

「週に一度、時間帯を問わず、必ずこの曜日に党首討論を開催する」と決め、このご時世、場合によってはリモートで討論を行なってもよいではないか。それをテレビやインターネットで中継し、参考資料を画面で討論者や視聴者と共有すれば、議論を深める材料になる。

アリーナ型の党首討論はむしろ、ウィズ・コロナにめざすべきリモート国会に適しているかもしれない。そもそも「三密を避けてください」と呼びかける国会が密になっていては、国民に対して説得力をもたないではないか。

諸外国に目を向ければ、4月22日に開かれた英国議会では新型コロナ対策として議場に入る議員を50人に制限し、その他120人の議員はオンラインで参加した。700年に及ぶ英国議会史上初の試みであり、古くからの伝統を有する彼の国でさえオンライン議会に舵を切ったのである。

一方で我が国は、憲法56条「両議院は総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」の解釈によって、オンラインによる遠隔出席が認められていない。

しかし第二波、さらには第三波が到来し、議員が感染した場合、国会をどのように運営するというのか。

同条の「出席」の定義を至急両院の憲法審査会で議論すべきだと考えるが、その開催提案も行なわれていない。オンライン化はあくまで国会改革を巡る論点の一つだが、日本政治の課題、国会のガラパゴス化を浮き彫りにする事例となっている。

Voiceの詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月25日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言

- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由

- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」

- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実

- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

.jpg)